この記事では

『死ぬまでに観たい映画1001本』全リスト作品の概要を簡単に説明しています。

全部で1200作品以上あり一つの記事で紹介しきれないので、年代別に分けています。

ここでは、1970年代前半の、1970年から1974年までの作品を紹介します。

かんとくさん

かんとくさん今日も映画を見るぞ

いいですねえ

各映画の概要を簡潔に紹介しています。考察はほとんど書いていません。まずは感覚を楽しんでいただき、あなたのハートを動かしてもらうのが目的です。

人生の岐路において、役立つ映画がここでもわんさかと掲載されています。

興味がある作品はどんどん鑑賞していきましょう。そして次の興味をひきだして、映画ライフを充実させていきましょう。

かんとくさん

かんとくさん後世に残る名作映画が並んでいるよ

記事を順番で見ていくと長くなるので、こちらの一覧リストから見るといいですよ。

このリストの作品名から概要の記事に飛べます

1970年

哀しみのトリスターナ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0524)

監督:ルイス・ブニュエル

100分/G/スペイン・フランス・イタリア

原題または英題:Tristana

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

スペインの古都トレドを舞台に、母親を亡くした若い女性トリスターナが、年配の紳士ドン・ロペの後見人として引き取られるところから物語が始まります。最初は保護者として振る舞うドン・ロペでしたが、次第にトリスターナを愛人として扱うようになり、彼女の人生を支配していきます。やがてトリスターナは画家ホラシオと恋に落ちて逃げ出しますが、5年後に病気で片足を失った状態で戻ってきます。立場が逆転し、今度はトリスターナがドン・ロペを支配する側になっていく物語です。

女性の抑圧と解放を描いた寓話(ぐうわ)であるのと、ブニュエル監督の皮肉と社会批判が凝縮された作品だと思います。

カトリーヌ・ドヌーヴの冷たく美しい演技が印象的で、無垢な少女から復讐心に燃える女性へと変化していく過程を見事に表現しています。

実は猫のシーンが印象的だったりします

会食時のココアが美味しそう…..

「日常に潜む不条理」が随所に表現されているのが特徴。トリスターナが片足を失うという象徴的な出来事や、ドン・ロペの首が教会の鐘の舌として使われる悪夢のシーンなど、シュルレアリスム的な要素があります。簡単に言うと、現実の延長にあるような世界観です。

美しい古都トレドの風景と、その中で繰り広げられる人間関係の醜さとの対比も見どころです。

支配的な関係は必ず歪みを生み、最終的には復讐を招くという教訓を伝えています。

権力のアンバランスな人間関係がいかに危険なのか?そして抑圧された側がいつか必ず反撃に出る。

現代でもセクハラ・パワハラで苦しみながら、でも逃れられないという人が大勢います。非常に身近なテーマでもあるのです。

エル・トポ

画像引用元:映画.com

(NO.0525)

監督:アレハンドロ・ホドロフスキー

123分/R15+/アメリカ・メキシコ

原題または英題:El Topo

配給:ロングライド、ハピネット

「カルト映画の原点」とも言われます。

物語は砂漠を舞台に、黒い服を着たガンマン「エル・トポ」が息子と旅をするところから始まります。彼は「砂漠の四大銃士」と呼ばれる達人たちとの決闘に挑み、自分の力を試していきます。しかし後半では、洞窟に閉じ込められた人々を救おうとする、まったく別の姿に変わっていくのです。

この映画はジョン・レノンが気に入り、ビートルズのマネージャーに配給させたことでも有名です。デヴィッド・リンチやボブ・ディランといった著名な芸術家たちも、この作品のファンとして知られています。

ニューヨークでは「ミッドナイトムービー」として人気があり、一年も上映していました

一時期、配給権を持っていたアレン・クラインがホドロフスキーと揉めて、映画が数十年にわたり封印状態に。世界中のファンがブートレグ(海賊版)でしか観られなかった時代があり、伝説の映画となりました。

見どころは、謎めいた映像の数々です。普通の西部劇とは全く違い、宗教的なイメージや哲学的なメッセージが画面いっぱいに広がります。

この映画が問いかけるのは、「人はどうやって本当の自分に出会うのか」ということ。権力や欲望にとらわれた生き方から、精神的な成長へと向かう主人公の姿は、私たち自身の人生とも重なります。

難しくて一度では理解できない映画ですが、観る人の価値観を揺さぶり、新しい視点をくれる特別な一本です。

ファイブ・イージー・ピーセス

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0526)

監督:ボブ・ラフェルソン

98分/アメリカ

原題または英題:Five Easy Pieces

配給:コロンビア

ジャック・ニコルソンが演じる主人公ボビーは、油田で働く荒っぽい労働者。しかし彼の本当の姿は、名門音楽一家に育った元ピアニストでした。

ボビーは過去から逃げるように、がさつな暮らしを送っています。ところが父親が危篤だという知らせで、嫌でも故郷に戻ることに。そこで待っていたのは、自分が逃げ出した文化的な家族と、労働者階級の恋人との板挟みでした。この映画はアカデミー賞4部門にノミネートされました。

タイトルはクラシック音楽の「5つの小品」を示唆していますが、実際の映画には5つの未完成な人生の断片という意味も込められているとのこと。

観客は「いや、5回くらいイライラさせる映画だろ」と冗談を飛ばす人もいたとか

見どころは、居場所を見つけられない人間の苦しみをリアルに描いた点です。有名なレストランのシーンでは、ボビーの抑えきれないイライラが爆発します。

映画の随所に流れるカントリー音楽やポップスは当時のラジオそのままだそうですよ

自分はどこに居場所があるのかという悩みについて問いかけます。

家族の期待、社会の枠組み、恋人との関係、どれもしっくりこないとき、人はどう生きればいいのか。ボビーの姿は、誰もが感じる孤独と迷いを映し出しているのです。

派手な展開はありませんが、心に深く刺さる名作です。

早春

画像引用元:映画.com

(NO.0527)

監督:イエジー・スコリモフスキ

92分/イギリス・西ドイツ

原題または英題:Deep End

配給:コピアポア・フィルム

主人公は15歳の少年マイク。ロンドンの公衆浴場で働き始めた彼は、同僚の年上の女性スーザンに強く惹かれていきます。しかし彼女には婚約者がいて、遊び心でマイクを翻弄します。抑えきれない想いと嫉妬に駆られた少年の気持ちは、やがて暴走していくのです。

色彩とエロティシズムを巧みに使い、ロンドンの若者の欲望と性の目覚めを詩的に描いた作品といえます。

見どころは、赤と青を基調とした鮮やかな映像表現です。

監督はインタビューで「そんな深い意味はない。ただ赤いペンキが大量に余ってた」と冗談を言ったことがあります。ファンや批評家は「絶対に象徴だ!」と真面目に語るのに、監督本人は茶化していたわけです。

特に印象的なのが、ドイツのロックバンド「カン」が映画のために録音した15分の大作「Mother Sky」が流れるシーン。マイクがロンドンの夜の街をさまよう場面で、混乱した少年の心情が音楽と共に伝わってきます。

かんとくさん

かんとくさん主人公マイクを演じたジョン・モルダー=ブラウンは当時は無名の存在だったよ

監督は「演技はむしろ下手でいい」と語ったんですよ

恋心や欲望にどう向き合うのか?普遍的なテーマですが難しいですよね。

愛する気持ちが暴走すると、人はどこへ向かうのか。不器用な少年の姿は、青春のもどかしさと人間関係の難しさを鮮烈に描いているのです。

暗殺のオペラ

画像引用元:映画.com

(NO.0528)

監督:ベルナルド・ベルトルッチ

99分/イタリア

原題または英題:Strategia del ragno

配給:コピアポア・フィルム

記憶と真実が複雑に絡み合う不思議な映画です。主人公の青年アトスは、ファシズムに抵抗して殺された英雄とされる父親の真相を探るため、イタリアの小さな町を訪れます。しかし町の人々が語る父親の姿には矛盾が多く、次第に「英雄の死」が単純な美談ではないことが明らかになっていきます。

記憶と歴史をどう受け継ぐかを問いかける作品です。ただし抽象的で難解なため、理解しにくいと感じることもあるかもしれません。しかしその難解さが、観客に深く考えさせる魅力にもなっています。

かんとくさん

かんとくさんタイトルは「オペラ」だけど実際には歌わないよ

苦情を入れた観客が多かったようですね

実際は筋書きや演出が緻密に編まれている様子をオペラになぞらえているだけなのです

イタリアの田園風景を活かした美しい映像は見どころの一つ。現実と記憶がまるで夢のように交錯し、謎解きに引き込まれていくことでしょう。

人は過去を都合よく語り継ぎ、英雄伝説を作り上げるということでしょうか。

家族や歴史の記憶に隠された真実をどう受け止めるか。それは私たち自身にも関わるテーマです。

耳

チェコスロヴァキアで作られながら20年間も上映禁止になっていた作品です。

政府高官のルドヴィークと妻のアンナが夜遅く帰宅すると、自宅の様子がおかしい。電話線は切られ、鍵が勝手に変えられ、誰かに監視されている気配がします。夫婦は自分たちが国家権力に狙われていると悟り、恐怖の中で互いの秘密や不満をぶつけ合う一夜を過ごします。

タイトルの Ucho(耳)は「盗聴」「監視」を意味する隠喩ですが、公開が遅れて海外に紹介された際、一部では「耳フェチの映画?」と誤解されました。実際の内容を知って落胆した観客もいたとか。

共産主義体制下の恐怖をリアルに描いた作品です。ほぼ一軒の家の中だけで展開される密室劇ですが、監視と恐怖がじわじわ増していく緊張感は圧倒的です。

暗い家の中を照らすろうそくの光と、明るすぎるパーティー会場の対比に注目してください。

夫婦の崩壊と体制批判が巧みに重なり合い、一緒に監視されているような気分になります。

恐怖の中で人間関係はどう変わるのでしょうか?

愛や信頼は圧力にさらされると簡単に崩れてしまう。それでも人間らしさを失わない姿に、希望が見え隠れします。

鍵が勝手に変えられている描写は映画の重要なシーンですが、実際に小道具担当が本当に合鍵を紛失してしまい、撮影が半日止まるハプニングが発生しました。

監督が「これも国家の陰謀だ」と笑っていたそうです

小さな巨人

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0530)

監督:アーサー・ペン

150分/アメリカ

原題または英題:Little Big Man

配給:東和

アメリカの歴史を新しい視点で描いた壮大な西部劇です。

121歳の老人ジャック・クラブが、自分の波乱万丈な人生を振り返ります。少年時代に家族を襲撃され、ネイティブ・アメリカンのシャイアン族に育てられた彼は、やがて白人社会とインディアン社会を行き来しながら、商人、ガンマン、兵士など様々な人生を歩みます。そして最後には、有名な「リトルビッグホーンの戦い」に巻き込まれるのです。

西部劇の常識を覆し、アメリカの神話を書き換えた傑作です。コメディとシリアスな場面が交互に現れ、長い映画でも飽きることはありません。

ダスティン・ホフマンの演技ですが、彼は当時30代。特殊メイクで121歳の老人を演じ、同時に若き日の姿も見事に表現しています。また、従来の西部劇が描かなかった虐殺や差別といった暗い歴史を正面から取り上げた点も画期的でした。

かんとくさん

かんとくさん老人姿で休憩していたホフマンに、地元の人が「おじいちゃん、観光ですか?」と声をかけ、本物の高齢者だと思い込んで一緒に写真を撮ろうとしたんだって

本人は「老人役のほうが楽だった」と言っていましたね

歴史をどう語り継ぐかというのがテーマでもあります。人は自分の物語を美化しがちですが、その裏には悲劇や不正義が隠れている。ユーモアを交えながら、アメリカ史の別の側面を見せてくれているのです。

パットン大戦車軍団

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0531)

監督:フランクリン・J・シャフナー

172分/アメリカ

原題または英題:Patton

配給:20世紀フォックス映画

第二次世界大戦で活躍したアメリカ陸軍の将軍、ジョージ・S・パットンを描いた壮大な戦争映画です。

映画の冒頭、巨大な星条旗の前でパットンが部下に語る演説シーンは、映画史に残る名場面として知られています。物語は北アフリカ戦線からヨーロッパ戦線へと進み、パットンの戦いぶりだけでなく、短気で独善的な性格も描かれます。

星条旗の前でパットン将軍が演説する伝説的シーンは、脚本段階ではもっと後半に置かれる予定だったとか。しかしジョージ・C・スコットが「最初にこの格好で出るのが一番インパクトある」と提案し、冒頭に移動。結果、映画史に残るオープニングになりました。

ジョージ・C・スコットの演技は圧倒的で、アカデミー主演男優賞を受賞しました。ただし彼は「演技を競うものではない」として、受賞を辞退しました。

迫力ある戦闘シーンと同時に、パットンの複雑な人間性が描かれていることに注目してください。

勇敢で優れた戦略家である一方、問題も多い人物。完璧な英雄ではなく欠点を持つ一人の人間として描かれているのです。

アメリカの将軍を描いた映画なのに、冷戦時代のソ連で人気の映画になったのです

どうして?

ソ連で人気だった理由は「軍人の欠点や人間臭さを描いているから」で、逆に完全無欠の英雄映画だと検閲で落とされた可能性が高かったと言われています。

強さと弱さは表裏一体だということです。リーダーシップは時に人を導き、時に孤立を招く。パットンの姿から、人間の矛盾と葛藤を学べる作品です。

歓びの毒牙(きば)

画像引用元:映画.com

(NO.0532)

監督:ダリオ・アルジェント

97分/G/イタリア・西ドイツ

原題または英題:L’uccello dalle piume di cristallo

配給:キングレコード、Cinemago

「ジャッロ映画」と呼ばれるイタリア発のスリラーの代表作です。

ジャッロ映画とは、イタリア語の「黄色」を意味する「Giallo(ジャッロ)」を語源とする、1960年代以降にイタリアで生まれたホラー・サスペンス映画のジャンルです。

主人公はローマに住むアメリカ人作家サム。ある夜、ガラス越しに殺人未遂事件を目撃してしまいます。犯人を見たはずなのに、記憶のどこかに引っかかりがあり、はっきり思い出せません。やがて連続殺人事件に巻き込まれながら、真相を追っていきます。

アルジェントがローマを散歩中、ガラス張りの画廊をのぞいて「中で人が襲われていたら外からはどう見えるだろう?」と妄想したのが発端。要するに思いつきの産物だったのですが、映画史に残る仕掛けになりました。

ヒッチコックの影響を受けつつ、アルジェント独自のスタイルを確立した作品です。ガラスや鏡を使った撮影、鮮烈な殺人シーン、エンニオ・モリコーネの不穏な音楽が見どころです。

特に「見たはずなのに思い出せない」という仕掛けは、観客の記憶も試すもので、ラストまで緊張感が続きます。

かんとくさん

かんとくさん警察官の一部は実は撮影スタッフだよ

午前中にカメラを回し、午後に制服を着てエキストラとして出演したのです

人間の記憶は必ずしも正しいわけではないのです。見たと思ったことも、恐怖や先入観で歪んでしまう。サスペンスを楽しみながら、記憶の不確かさについて考えさせられる作品です。

アルジェント映画の原点であり、後のホラー・スリラーに大きな影響を与えました。

M★A★S★H マッシュ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0533)

監督:ロバート・アルトマン

116分/PG12/アメリカ

原題または英題:M★A★S★H

配給:20世紀フォックス映画

朝鮮戦争の野戦病院を舞台にしたブラックコメディです。

軍医のホークアイとトラッパーは、戦場の厳しい現実の中でも、皮肉とユーモアで乗り切ろうとします。上官の規律や軍隊のルールを笑い飛ばしながら、手術の合間に酒やイタズラを繰り返します。戦争の悲惨さを背景にしながら、全編がユーモアに包まれた異色の作品です。

マッシュという響きが一般には意味不明だったため、日本公開時には「M★A★S★H マッシュ」と無理やり併記。ちなみに原題はMobile Army Surgical Hospitalの略で、つまり「移動野戦病院」という意味です。

ただの略語だったんですね

カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、アカデミー賞でも脚色賞を受賞。

戦争映画でありながら、笑いで権力を風刺した作品で、後に人気ドラマシリーズになったことでも知られています。

見どころは、即興的な会話と、複数の人物が同時に話す群像劇スタイル。手術室でのブラックユーモアや、軍隊をからかうイタズラなど、戦争映画の常識を覆すシーンが続きます。

アルトマン監督は脚本にあるセリフを無視させ、「好きにしゃべれ」と役者に任せたため、会話の多くは半分アドリブ。俳優同士が被せてしゃべるのもわざとで、観客が「何言ってるか分からない」と苦情を入れたのに監督は「それがリアルだ」と突っぱねました。

かんとくさん

かんとくさんそれはそれでリアルだね

軍隊をバカにする描写が多すぎて、アメリカ陸軍から撮影協力を拒否されました

どんな極限状態でも人間は笑うことで生き延びるということです。権威に対抗する方法は、力だけでなくユーモアでもある。戦争という不条理を喜劇に変えることで、その深刻さをより強く感じさせる作品です。

現代生活でいつもネガティブ思考の方、こういう映画で考えてみてはいかがでしょうか。

砂丘

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0534)

監督:ミケランジェロ・アントニオーニ

112分/イタリア

原題または英題:Zabriskie Point

配給:MGM

1960年代末のアメリカが舞台。学生運動に巻き込まれた青年マークは、殺人事件の容疑をかけられ、小型飛行機を盗んで砂漠へ逃げます。そこで企業家の秘書ダリアと出会い、デスヴァレーの「ザブリスキー・ポイント」で束の間の自由を味わいます。

映像美とピンク・フロイドなどの音楽が象徴的で、特にラストの爆破シーンは、物質主義社会への批判として印象的です。

かんとくさん

かんとくさん監督は砂漠の風景に夢中で、撮影中にスタッフから「これ以上砂ばかり映しても観客は退屈します」と忠告されたんだよ

「退屈させるのが目的だ」と返したらしいですね

見どころは、アントニオーニならではの美しい映像と、ピンク・フロイドやグレイトフル・デッドといったロック音楽です。砂漠の広大な風景と、60年代カウンターカルチャーの雰囲気が色濃く描かれています。

ラストで豪邸が大爆発する有名なシーン、実はセットではなく本物の建物を壊して撮影。多角的なアングルを撮るために何十台ものカメラを仕掛け、映像をスローモーションで重ねた。批評家から「史上もっとも豪華な爆破」と言われるが、地元の人からは「ただの無駄遣い」と失笑されたとか。

自由を求めた先に何があるのかを考えさせられます。

既存の社会を拒否しても、理想の世界が待っているとは限らない。社会と個人のはざまで揺れる若者たちの姿は、今も考えさせられるテーマです。

賛否両論ありますが、映像と音楽で時代の空気を体感できる作品です。

パフォーマンス

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0535)

監督:ニコラス・ローグ、ドナルド・キャメル

105分/イギリス

原題または英題:Performance

配給:ケイブルホーグ

1960年代末のロンドンを舞台にした異色の映画です。

裏社会で生きるギャングのチャスは、仲間を殺してしまい逃亡します。たどり着いた先は、隠遁生活を送る元ロックスター、ターナーの屋敷。ミック・ジャガーが演じるターナーと、正反対のチャスは同居することになり、ドラッグや音楽の中で、二人のアイデンティティが混ざり合っていきます。

完成したフィルムを見たワーナーの重役は「これはロック映画でもギャング映画でもない、ただのドラッグ体験映画だ!」と大激怒。公開を1年以上止め、最初はお蔵入り寸前でした。

カルト映画として世界中で評価されています。サイケデリックな映像が60年代カウンターカルチャーの象徴として語り継がれています。

撮影中、ジャガーと共演女優アニタ・パレンバーグ(当時キースの恋人)が親密になりすぎでリチャーズは激怒しました

スタッフがピリピリしていたとか

見どころは、アイデンティティの崩壊を描く実験的な演出です。暴力と音楽、現実と幻想が溶け合う映像は、まさに60年代末の時代精神そのもの。ミック・ジャガーのパフォーマンスシーンは圧巻です。

かんとくさん

かんとくさんミック・ジャガーの初ソロ曲「メモ・フロム・ターナー」のメロディが響いてしまいます

人は本当に自分のアイデンティティを選べるのでしょうか?社会的役割にとらわれた人間が、他者との出会いでどう変わるのか。観終わった後、自分自身について考えさせられる作品です。

理解しにくい部分もありますが、一度観たら忘れられない強烈な体験ができます。

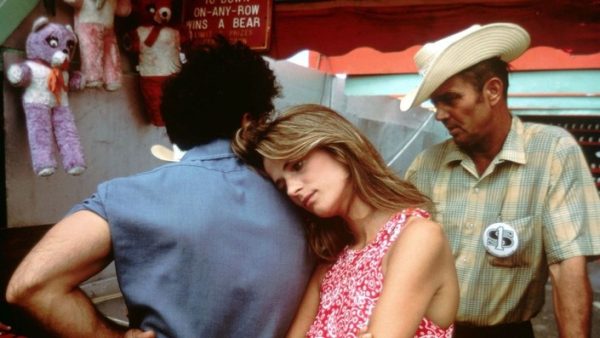

ウッドストック~愛と平和と音楽の三日間~

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0536)

監督:マイケル・ウォドレー

184分/アメリカ

原題または英題:Woodstock

配給:ワーナー・ブラザース映画

1969年にニューヨーク州で開催された伝説的な音楽フェスティバルの記録映画です。

50万人近い若者が集まり、雨や泥の中でも音楽と平和のメッセージを分かち合った3日間を、臨場感たっぷりに記録しています。ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ザ・フー、ジョー・コッカーなど、時代を代表するアーティストたちの演奏が収められています。

ザ・フーの演奏中、政治活動家アビー・ホフマンがステージに乱入して演説を始めると、ピート・タウンゼントがギターで殴り飛ばしました。

映画ではほぼカットされていますが伝説のハプニングとして有名です

アカデミー賞最優秀ドキュメンタリー賞を受賞し、現代でも「音楽映画の金字塔」と言われています。

見どころは、豪華なライブ演奏だけではありません。

食料不足、豪雨、様々なトラブルの中でも助け合う人々の姿が映し出され、まさに一つの社会実験のような記録になっています。ジミ・ヘンドリックスが「星条旗」をギターで演奏するシーンは、反戦と時代精神を象徴する名場面です。

撮影チームは30台以上のカメラを回し続けたため、膨大な映像が残されました。編集スタッフは寝る間もなくフィルムをつなぐ作業に追われ、編集だけで約2年を要しました。

「史上最も長いミュージッククリップ」と言われました

この映画が問いかけるのは、「人が集まることで生まれる力は何か」です。

混乱の中でも、音楽と連帯があれば新しい価値を作り出せる。ウッドストックは、一度きりの祭典でありながら、未来への希望を示しました。

半世紀以上経った今でも、平和と音楽の可能性を信じさせてくれます。

かんとくさん

かんとくさんマーティン・スコセッシも編集チームの一員として参加しているんだよ

ローリング・ストーンズ・イン・ギミー・シェルター

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0537)

監督:デヴィッド・メイズルス、アルバート・メイスルズ、シャーロット・ズウェリン

91分/アメリカ

原題または英題:Gimme Shelter

配給:20世紀フォックス

ローリング・ストーンズの1969年全米ツアーを記録したドキュメンタリーです。

ツアーの最終日、サンフランシスコ近郊のオルタモント・スピードウェイで開かれた無料コンサートは、ウッドストックの「平和と愛」とは対照的に、暴力と混乱に包まれました。会場警備を任されたヘルズ・エンジェルスによって、観客の18歳の青年が刺殺される事件が起き、その瞬間がカメラに収められました。

かんとくさん

かんとくさんカメラスタッフの中に、ジョージ・ルーカスもいたんだよ

60年代の終焉を告げる歴史的ドキュメントです。ストーンズのエネルギッシュなステージと、観客席での不穏な空気が同時進行で映され、音楽と暴力が交差する緊張感は圧倒的です。

映画で演奏された「悪魔を憐れむ歌(Sympathy for the Devil)」が、事件のイメージと強烈に結びついてしまい、しばらくの間、呪われている曲と言われ、ストーンズは数年間、演奏しませんでした。

ここで演奏された「アンダー・マイ・サム(Under My Thumb)」が実は名演だったりします

事件の映像をストーンズ自身が編集室で見つめるシーン。自らの音楽と時代の暴力性を直視する姿が、強烈な印象を残します。

普通、こういう音楽ドキュメンタリーって褒めますよね?いいところ映しますよね。でもこの映画は違います。ストーンズをコケにしています。彼らの情けない姿、粋がって演奏していても観客やヘルズ・エンジェルスの暴動にただステージで怯えている….. 今でも類を見ない映画です。

この映画が問いかけるのは、「音楽は本当に人を結びつける力を持つのか」です。理想を掲げても、現実は美しくない。60年代ロックの栄光と挫折を体感できる、貴重な記録です。

1969年12月6日、オルタモント・フリー・コンサートで黒人青年メレディス・ハンターがヘルズ・エンジェルスに刺殺された事件、映画クルーのカメラが偶然その瞬間を捉えていました。

その映像は実際に裁判資料として提出され、加害者アラン・パサロの弁護側が「ハンターが銃を抜いたため正当防衛だった」と主張する証拠として利用されました。結果、彼は無罪判決となります。映画は単なる記録ではなく、法廷証拠として機能したのです。

悲しみの青春

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0538)

監督:ヴィットリオ・デ・シーカ

95分/イタリア

原題または英題:Il Giardino dei Finzi Contini

配給:東和

1938年から1943年のイタリアを舞台に、ユダヤ人一家と若者たちの青春を描いた作品です。物語の中心は、北イタリアのフェッラーラに暮らす裕福なフィンツィ・コンティーニ家。美しい庭園に囲まれた屋敷で、若者たちはテニスをしたり恋を語ったりと、戦争の影から離れた時間を過ごします。しかし、ファシズムの台頭とともにユダヤ人への迫害は激しくなり、やがてこの楽園も安全ではなくなっていきます。

アカデミー外国語映画賞を受賞し、ベルリン国際映画祭でも金熊賞を受賞するなど、高く評価されました。

映画はジョルジョ・バッサーニの小説が原作ですが、本人は映画化に不満だったとか。理由は「青春ロマンスに寄りすぎて、政治的な痛烈さが薄れた」と思ったから。後年も「自分の意図はちゃんと伝わっていない」と語っています。

かんとくさん

かんとくさん原作者が映画に不満を…..よくある話しだけど、この映画もそんな感じだったんだね

美しい映像と、楽園のような日常が歴史の暴力によって壊されていく様子の対比が印象的です。

主演のドミニク・サンダが演じる、気品がありながらどこか儚い雰囲気のミコルの存在感も印象的です。

平和な日常は永遠ではないという事実をつきつけます。

何気ない青春の時間も、歴史の大きな流れには簡単に奪われてしまう。だからこそ今ある時間を大切に生きましょう。そんなことをこの映画は語っています。

日本公開時のタイトルは『悲しみの青春』。当時の配給会社が「政治色よりも恋愛を前面に出した方が売れる」と考え、ポスターもややロマンス寄りに作られたのだそうです。

1971年

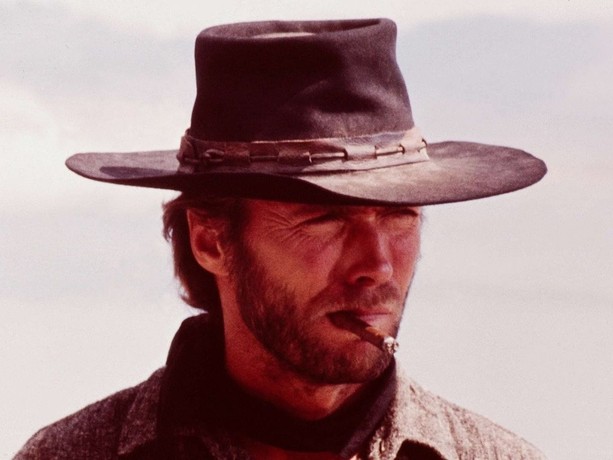

ダーティハリー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0539)

監督:ドン・シーゲル

102分/PG12/アメリカ

原題または英題:Dirty Harry

配給:ワーナー・ブラザース映画

クリント・イーストウッド演じる型破りな刑事ハリー・キャラハンが活躍するアクション映画です。サンフランシスコを舞台に、連続殺人犯スコルピオを追うハリー。法律の手続きよりも市民を守ることを優先し、ときには強引な手段も辞さない彼のやり方は、公開当時から大きな論争を巻き起こしました。

2012年にはアメリカ国立フィルム登録簿に登録され、歴史的に重要な映画として認められました。

ドン・シーゲル監督は撮影中に病気で数日現場を離れ、その間はイーストウッドが監督代行を務めました。のちに彼自身が監督業へ進むきっかけになったとも言われています。

イーストウッドの圧倒的な存在感がやっぱり印象に残りますよね。

44マグナムを構えて犯人に「運がいいと思うか(Do you feel lucky, punk?)」と問いかけるシーンは、映画史に残る名場面となりました。サンフランシスコの街を舞台にした迫力あるアクションシーンも見逃せません。

かんとくさん

かんとくさん主演予定はもともとフランク・シナトラだったんだよね

「44マグナムは持てない」という理由で辞退したんですよ

正義を守るためなら、どこまで許されるのかということを問いかけてくれます。

正義って、みんな違うんですよね。法律には限界があり、きれいごとだけでは解決できない問題があります。

ハリーのやり方に賛成するかは人それぞれですが、この問いは今でも考えさせられます。刑事映画の金字塔として、今も多くの人に影響を与え続けている作品です。

時計じかけのオレンジ

画像引用元:映画.com

(NO.0540)

監督:スタンリー・キューブリック

137分/R18+/イギリス

原題または英題:A Clockwork Orange

配給:ワーナー・ブラザース映画

公開から50年以上経った今も強烈な印象を残す映画です。近未来のイギリスを舞台に、不良少年アレックスと仲間たちが暴力と快楽に浸る日々を送っています。やがて逮捕されたアレックスは、「ルドヴィコ療法」という矯正プログラムを受けることに。しかしこの療法は、人間から自由意志を奪い、善悪を選ぶことすらできない機械仕掛けの人間にしてしまうものでした。

ルドヴィコ療法でアレックスの目を金具で開く場面、撮影はガチ。マクダウェルは角膜を傷つけてしばらく視力を失い、点眼麻酔を繰り返しました。

本人は「ホラー映画より怖かった」と語っています

過激な暴力描写が問題視され、多くの国で公開禁止になりました。イギリスではキューブリック自身が1973年に上映を自粛し、彼の死後1999年まで幻の映画となった経緯があります。2020年にはアメリカ国立フィルム登録簿に登録され、文化的に重要な作品として認められました。

キューブリック独特の映像美に注目してください。白い衣装のアレックスたちが繰り広げる暴力シーンに、ベートーヴェンの第九などクラシック音楽が流れ、美しさと恐怖が同居しています。マルコム・マクダウェル演じるアレックスの存在感も圧倒的です。

かんとくさん

かんとくさん映画公開後、ベートーヴェンの第九交響曲のレコードの売上が一時的に急増したんだって

クラシック好きから「せっかくの名曲が不良のテーマにされた!」と文句言う人が多かったようですね

人間の自由意志とは何でしょうか?

悪を選ぶ自由を奪えば善になるのか? 強制的に善人にされた人間は、本当に人間と言えるのか? 倫理と人間性をめぐる深い問いを投げかけます。

ギャンブラー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0541)

監督:ロバート・アルトマン

121分/アメリカ

原題または英題:McCabe & Mrs. Miller

配給:ワーナー・ブラザース映画

舞台は1900年代初頭のワシントン州の採掘町。ギャンブラーのマッケイブは、売春宿を開いて一攫千金を狙います。そこに現れたのが、商売上手で現実的な女性ミラー夫人。二人は共同経営者となり、町に繁栄をもたらしますが、大企業が進出してきて事態は一変します。

西部劇の英雄像をぶち壊して、現実的で不条理な西部を描いた作品です。

従来の西部劇とは全く違うリアルな描写。雪に覆われた町、薄暗い酒場、日常の雑音が重なり合う演出が、その場にいるかのように引き込みます。レナード・コーエンのフォークソングが物語に哀愁を添え、映画全体に詩的な雰囲気が。

ラストの雪中銃撃戦、アルトマンは人工雪を使わず本物の吹雪で撮影。スタッフは凍え、ベイティは「これは撮影じゃなく遭難だ」と愚痴りました。そしてあのリアルな寒さが画面に刻まれました。

夢や野望も大きな力の前ではもろい。という現実を突きつけます。

個人がどれだけ努力しても、社会の構造や資本の力に押しつぶされることがある。だからこそ、限られた時間の中で人との絆を大切にすることが重要なのです。華やかなヒーローではなく、時代に翻弄される普通の人間を描いている、異色の西部劇です。

かんとくさん

かんとくさんアメリカの大学では、「ハリウッド西部劇の終焉」としてこの映画が教材に使われたんだよ

銃撃戦より雪かきが大事そうに見えますね

哀しみと憐れみ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0542)

監督:マルセル・オフュルス

270分/フランス・スイス

原題または英題:Le chagrin et la pitié The Sorrow and the Pity

日本公開情報なし

第二次世界大戦下のフランスの現実を正面から描いた大作です。舞台はナチス占領下のクレルモン=フェランという町。当時の映像資料と住民へのインタビューを組み合わせ、レジスタンス、協力者、そして沈黙する人々の姿を浮き彫りにします。英雄的な抵抗だけでなく、恐怖や日和見主義、日常生活のしたたかさまでも赤裸々に記録した意欲作です。

1972年にアカデミー賞ドキュメンタリー部門にノミネート。戦争神話を打ち砕いた画期的な作品です。1971年にパリの映画館で公開されましたが、テレビで放送されたのは1981年になってからでした。

公開後、当初フランスの国営テレビは「国のイメージを損なう」として放送を拒否しました。

かんとくさん

かんとくさん「放送禁止映画」として逆に人気が出て、海賊版ビデオが出回ったんだよ

見どころは、インタビューの生々しさです。元レジスタンスが誇らしげに語る一方、かつての協力者も平然と自己弁護する。その言葉の温度差が、歴史の複雑さを突きつけます。

母国では公開に制約があったのに、アメリカで大絶賛され、映画館で長期上映されるほど人気に。フランスの学生が「自分の国の映画をアメリカまで観に行く」という人も結構いたようです。

戦争は善と悪の単純な物語ではないということを考えてしまいます。

勇敢な抵抗の影には、恐怖や利害から動く人々がいて、それもまた歴史の一部。だからこそ私たちは現実の人間の姿を見つめる必要があるのです。

270分という長さを超えて、深い問いを残す歴史ドキュメントの金字塔です。

夢のチョコレート工場

画像引用元:映画.com

(NO.0543)

監督:メル・スチュアート

100分/アメリカ

原題または英題:Willy Wonka & the Chocolate Factory

配給:CIC

ロアルド・ダールの児童文学を映画化したファンタジー・ミュージカルです。主人公は貧しいながらも心優しい少年チャーリー。謎に包まれたウィリー・ウォンカのチョコレート工場が、金色の招待券を見つけた5人の子どもたちを招待することに。チャーリーは他の子どもたちと共に夢の工場へ足を踏み入れますが、工場内は奇想天外な仕掛けでいっぱい。わがままや欲望にとらわれた子どもたちは次々と奇妙な罰を受けていきます。最後まで誠実さを失わなかったチャーリーに、ウォンカは驚くべき贈り物を用意していました。

公開当初は興行的に成功しませんでしたが、その後テレビ放送やホームビデオを通じてカルト的人気を獲得。ジーン・ワイルダー演じるウォンカの魅力的な存在感は、今も映画ファンに愛され続けています。

工場の名物シーンであるチョコレートの川、実際は水にチョコシロップやクリームを混ぜて作ったもの。ところが撮影中に腐ってしまい、悪臭を放つドブのような状態に。

役者たちは「夢の川じゃなくて地獄の池じゃないか!」と苦笑いしていたみたい

チョコレートの川やキャンディの森といった夢のような工場の映像は見どころでしょう。ウォンカが歌う「ピュア・イマジネーション」をはじめとした音楽も、幻想的な雰囲気を高めています。

誠実さと優しさこそ最大の財産です。というか、実にいろんなことを教えてくれますね。

誘惑に流されず、家族を思う心を持ち続けるチャーリーの姿は、大人が観ても深い感動を呼び起こします。甘美な夢と教訓が同居する、世代を超えて語り継がれる名作です。

2005年のティム・バートン版『チャーリーとチョコレート工場』の方が世界的にヒットし、ジョニー・デップ演じるウォンカ像で一般に広く知られています。

おともだち

おともだち『チャーリーとチョコレート工場』のほうがよく知られているね

肉体の悪魔

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0544)

監督:ケン・ラッセル

109分/イギリス

原題または英題:The Devils

配給:ワーナー・ブラザース

舞台は17世紀フランスのルーダン。カリスマ的な司祭グランディエは、町の権力闘争に巻き込まれ、修道女たちや権力者から「悪魔に取り憑かれている」と告発されます。信仰、権力、欲望が絡み合い、彼の運命は苛烈な悲劇へと傾いていきます。

当初は「過激すぎる」「宗教的冒涜」とする意見が多く、賛否が割れました。

特に性的描写や宗教的モチーフが物議を醸し、配給したワーナー・ブラザースは検閲を受け入れ、完全版は長らく公開されませんでした。

かんとくさん

かんとくさん試写を観たワーナー・ブラザーズの重役は「公開したら会社が潰れる」と真顔で言ったんだよね

そのため国ごとに違うバージョンを作りなおして、公開版は何種類も存在する「迷子映画」になってしまったのです

圧倒的な美術と演出は大きな見どころと言えます。デザインを手がけたデレク・ジャーマンによる白亜のセットは、聖性と不気味さを掻き立てますが、その分魅力にあふれています。

修道女が十字架のキリスト像に群がる場面は検閲で大幅カットされ、伝説の削除シーンとしてファンの間で語り草に。2004年に一部が復元されると「やっぱりやりすぎだ」と再び議論を呼びました。

信仰と権力はどこでねじれるのかを考えてみましょう。

信仰が欲望や恐怖と結びつくとき、人は簡単に残酷になれる。歴史劇であると同時に、現代社会にも通じる人間の闇の部分を鋭く映し出した、タブーを直視させる力を持った作品と言えます。

さすらいのカウボーイ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0545)

監督:ピーター・フォンダ

90分/アメリカ

原題または英題:The Hired Hand

配給:CIC

ピーター・フォンダが監督・主演を務めた西部劇です。物語の主人公ハリーは、7年間も放浪生活を続けてきたカウボーイ。仲間のアーチと旅をしていた彼は、かつて置き去りにした妻ハンナのもとへ帰ることを決意します。しかし妻は、夫がいない間ひとりで農場を守り抜いてきました。ハリーは簡単には受け入れてもらえず、「雇われ人」として農場で働くことから始めなければなりませんでした。

ピーター・フォンダは「西部劇を詩にしたい」と考えていたため、テンポをわざと遅くした演出を心がけました。

かんとくさん

かんとくさんそしてスタッフから「牛より遅い西部劇」と愚痴られたんだ

公開当時は「ヒッピー西部劇」などと言われましたが2001年に完全修復版が公開されると高い評価を受けました。深い感情と成熟を示した作品です。

撮影監督ヴィルモス・ジグモンドによる美しい映像が見どころです。

ゆっくりとした画面の切り替わりや重ね撮りを使った幻想的な演出は、従来の西部劇にはない詩的な雰囲気を生み出しています。また、ブルース・ラングホーンによる心に残る音楽も高く評価されています。

相棒役のウォーレン・オーツは酒好きで知られ、撮影の合間に本当に飲んでいました。

フォンダから「オーツが酔っていた日のほうが演技が自然だった」と言われてしまいました

帰る場所を持つことがいかに心に入るか、そして過去とどう向き合うかを考えてしまいます。

自由に生きてきた男が、責任ある生き方を選ぼうとする姿は、私たちに人生の選択について考えさせてくれます。派手なアクションよりも、人間の心の動きを静かに描いた異色の西部劇です。

WR:オルガ二ズムの神秘

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0546)

監督:ドゥシャン・マカヴェイエフ

87分/ユーゴスラビア・西ドイツ

原題または英題:WR: Mysteries of the Organism W.R.Misterije Organizma

配給:コムストック

常識を打ち破る実験的な映画です。タイトルの「WR」は、精神分析医ヴィルヘルム・ライヒのイニシャルで、彼が提唱した「オルゴンエネルギー」という理論をもとに、性と政治の複雑な関係を大胆に描いています。

この映画の特徴は、ドキュメンタリー映像とフィクションを自由に組み合わせた構成です。ライヒの研究を紹介する映像と、ユーゴスラビアに住む若い女性が社会主義国家で性の自由を求める物語が、めまぐるしく入れ替わります。愛と欲望の自由を求める試みが、政治的な圧力によって悲劇的な結末を迎える様子は、見る者に強い衝撃を与えます。

性と政治を結びつけたという独創的でもあり、ちょっとおかしな作品!?そして70年代カウンターカルチャーの象徴でもありました。

しかし露骨な性的描写が問題視され、祖国ユーゴスラビアでは16年間上映禁止となりました。

撮影当時、検閲を避けるために政府に提出した台本は「恋愛ドラマ」として書き直されていました。実際の完成版は全く別物で、担当官は「これは同じ映画か?」と呆れたといいます。

「本当の自由とは何か」なんてことを考えてしまいます。

国家の管理や社会のルールを超えて、個人の自由や愛をどう守るのか。答えは示されませんが、深く考えさせることになるでしょう。

深刻な政治的テーマの中に突如コメディ的な性描写が入るため、観客がシリアスに構えていたのに耐えきれず爆笑が起きる場面が続出したといいます。

かんとくさん

かんとくさん監督は「笑うのが正しい反応だ」とご満悦だったみたい

美しき冒険旅行

画像引用元:映画.com

(NO.0547)

監督:ニコラス・ローグ

96分/イギリス

原題または英題:Walkabout

配給:フォックス

オーストラリアの広大な砂漠を舞台に、文明と自然の対比を美しく描いた作品です。物語は、父親がピクニックと偽って子どもたちを砂漠に連れ出し、自殺してしまうという衝撃的な場面から始まります。取り残された姉弟は、偶然出会ったアボリジニの少年の助けを借りて、厳しい自然の中を生き延びようとします。

文明社会への鋭い問いかけと言える作品です。元撮影監督だったローグの映像センスは圧倒的で、オーストラリアの荒野を幻想的なまでに美しく撮影しています。

見どころは、ジェニー・アガターの繊細な演技と、アボリジニの少年を演じたデヴィッド・ガルピリルの自然な存在感です。

言葉も文化も違う三人の交流は、希望と切なさが入り混じります。ラストで大人になった姉が荒野での日々を回想するシーンは、文明社会で失われた何かへの深い郷愁を感じさせます。

おともだち

おともだち幻想的な映像にスローテンポな展開で、試写では途中で寝てしまう観客が続出したんだって

監督は「夢と地続きの映画だから寝てもいいんだ」と言ったようです

人間はどう生きるべきかや、異なる文化をどう理解するかと問いかけます。

サバイバルを描きながら、実は現代社会の孤独や断絶を浮き彫りにしています。美しい映像と静かな物語が、心に深く残る作品となっています。

コールガール

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0548)

監督:アラン・J・パクラ

115分/アメリカ

原題または英題:Klute

配給:ワーナー・ブラザース

サスペンスと人間ドラマが融合した傑作です。失踪した男性を追う私立探偵ジョン・クルートが、ニューヨークのコールガール、ブリー・ダニエルズと出会い、事件の捜査に協力を求めます。やがて二人の間には奇妙な信頼関係が生まれますが、ブリーを狙うストーカーの影が迫ってきます。

ジェーン・フォンダの演技は絶賛され、アカデミー主演女優賞を受賞しました。自立を求めながらも孤独に苦しむブリーの複雑な心理を見事に表現しています。

役作りのために実際のコールガールに密着取材を行ったフォンダ。しかし彼女が「お金を払ってでもいい体験」と言ったことで周囲が騒然。本人は「演技の参考にしただけよ!」と慌てて釈明しました。

最大の見どころは、サスペンスの緊張感と人間の脆さの両面を描いた点です。暗い映像が不安と恐怖を醸し出します。孤独な探偵と葛藤するブリーの交流には、静かな希望も感じられます。

この映画が問いかけるのは「自由と孤独」です。

自分らしく生きようとするブリーの姿は、現代社会における人間関係の難しさを映し出しています。単なるサスペンスではなく、深い人間ドラマとして興味深く鑑賞できるでしょう。

かんとくさん

かんとくさん劇中で使われた盗聴器具は、当時実際にFBIが使用していたモデルなんだよ

よく許可おりましたね…..

ハロルドとモード 少年は虹を渡る

画像引用元:映画.com

(NO.0549)

監督:ハル・アシュビー

91分/アメリカ

原題または英題:Harold And Maude

配給:日本スカイウェイ、アダンソニア

主人公は、死に魅了され偽の自殺を繰り返す裕福な青年ハロルド。ある日、葬儀で自由奔放に生きる79歳の女性モードと出会います。二人は世代を超えた友情を育み、やがて恋に落ちていきます。

公開当時は年の差ロマンスに批判も多く、興行的に失敗しましたが、時を超えて評価されました。

かんとくさん

かんとくさん3年以上上映し続けた劇場もあったんだよ

口コミで広がっていったんですね

ブラックユーモアに包まれた温かな物語であり、キャット・スティーヴンスの音楽が映画に優しさを与えています。

死ばかり見つめていたハロルドが、モードの自由な生き方に触れて、人生の美しさを発見していく過程は見どころでしょう。

主演のバッド・コートは、あまりに無表情すぎる演技で「本当に鬱なのでは?」と噂されました。監督アシュビーはそれを面白がり「目の奥の暗さがいい」と言って採用されました。

人生は常識や年齢の枠を超えた場所に喜びがあるということを伝えているのかもしれません。

毎日を自分らしく精一杯生きることの大切さを伝えてくれます。心が少し軽くなる、人生の処方箋のような作品です。

公開時、多くの批評家が「年の差恋愛は不快」「病的すぎる」と酷評しました。後年再評価されると、「あの時の自分の批評が一番恥ずかしい」と振り返った批評家もいました。

フレンチ・コネクション

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0550)

監督:ウィリアム・フリードキン

104分/G/アメリカ

原題または英題:The French Connection

配給:20世紀フォックス映画

実際の麻薬密輸事件をもとにした刑事アクションの金字塔です。ニューヨーク市警の刑事ポパイドイルと相棒ルッソが、フランスから流入する大量のヘロイン取引を追う姿を、ドキュメンタリーのようなリアルさで描きます。

アカデミー賞では作品賞・監督賞・主演男優賞など5部門を受賞し、R指定作品として初の作品賞受賞という快挙を成し遂げました。犯罪映画のリアリズムを更新した映画として知られています。

最大の見どころは、ニューヨーク高架鉄道の下で展開される伝説的なカーチェイスです。逃走犯を乗せた列車を車で追いかける場面は、許可なく撮影された荒々しい臨場感で映画史に残る名シーンとなりました。

撮影中、スタントではなく本当にタクシーと衝突する事故が発生。しかしあまりにもリアルだったので、そのまま映画に採用されれました。観客は演出と思って観ていますが。

実際はガチの事故だったのです

映画史に残る地味さとして、派手な銃撃戦よりも延々と張り込みを描く場面も印象的かもしれません。

かんとくさん

かんとくさんコーヒー飲みながら張り込みする場面が一番印象に残るかもしれないよ

この映画が伝えるのは、正義への執念が時に狂気に近づくという人間の複雑さです。

ドイル刑事の激しい捜査手法は、正義とは何かを観る者に問いかけます。

Red Psalm(MÉG KÉR A NÉP)

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0551)

監督:ヤンチョー・ミクローシュ

87分/ハンガリー

原題または英題:Még kér a nép/Red Psalm

日本公開情報なし

詩のような映像で革命を描いた芸術作品です。1890年代のハンガリーで、農民たちが土地の権利を求めて立ち上がり、支配者や軍隊と対立する物語です。

しかし普通の映画とは違い、セリフや筋書きよりも、集団の動きや歌、踊りそのものが主役となっています。

1972年のカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞し、革命を美しく詩に変えた映像詩という作品です。

最大の特徴は、わずか26ショット(一説には28ショット)の長回しだけで全編が構成されていること。カメラは流れるように人々を追いかけ、歌い踊る農民たちの姿をバレエのように美しく捉えます。

当時の批評家の中には「革命というより、踊ってばかりの農民の群像劇」と皮肉を言った人も。観客からも「戦うより踊ってる時間の方が長い」という感想が寄せられました。

「農民版ミュージカル」と言われていたのです

自由や平等を求める声はなぜ繰り返されるのかを考えさせられます。

理不尽な状況に立ち向かうとき決して一人ではないということも。不正や抑圧に直面したとき、声を上げるべきか迷う人生の岐路で、この映画は勇気を与えてくれるでしょう。その映像美と普遍的なメッセージは、時代を超えて心に響くでしょう。

狙撃者

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0552)

監督:マイク・ホッジス

111分/イギリス

原題または英題:Get Carter

配給:MGM

1970年代英国ノワールを代表する傑作です。ロンドンのギャング、ジャック・カーターが、兄の不審死の真相を探るため故郷ニューカッスルへ戻り、裏社会の陰謀に立ち向かう復讐劇です。

公開当初は暴力描写が物議を醸しましたが、後に英国映画の金字塔となりました。スタイリッシュかつ冷酷な英国ギャング映画の最高峰という人もいます。

最大の見どころは、マイケル・ケインの冷徹な演技です。無駄のない動きと冷たい視線は、暴力の恐怖と美学を同時に感じさせます。産業都市ニューカッスルの荒涼とした風景も、物語に独特の重苦しさを加えています。

暴力的なギャングを演じながらも、衣装には異常にこだわったケイン。仕立て屋を呼んで「襟の角度が違う」と何度も直させたため、衣装スタッフから「史上最もエレガントな冷血男」と言われました。

復讐は何も生まないという冷酷な真理をつきつけます。

カーターの執念に引き込まれながらも、その虚しさを感じ取ることになります。

イギリスでは「残酷で不快」と新聞が酷評する一方、若者からは「最高にクール」と絶賛され、賛否両論が話題に。結局この二極化がカルト人気につながりました。

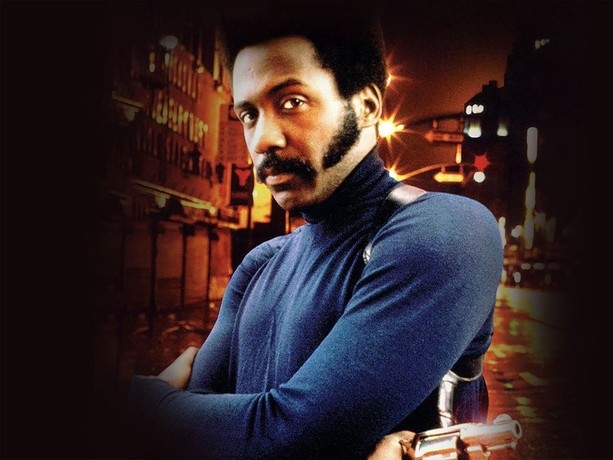

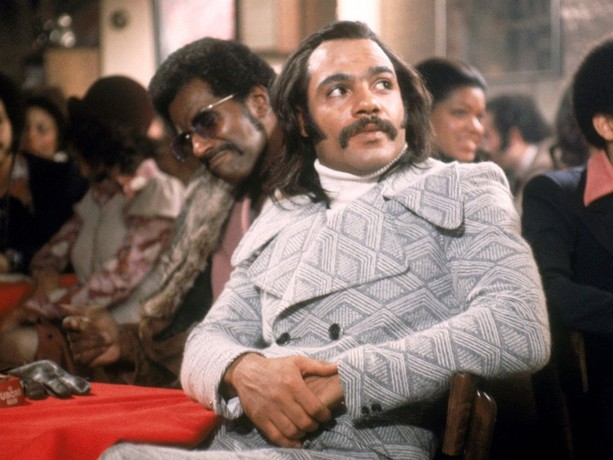

黒いジャガー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0553)

監督:ゴードン・パークス

100分/アメリカ

原題または英題:Shaft

配給:MGM

アメリカ映画史を変えた画期的な作品です。ニューヨークを舞台に、黒人探偵ジョン・シャフトが、ハーレムのマフィアのボスから誘拐された娘の救出を依頼され、イタリア系マフィアとの抗争に巻き込まれていく物語です。ブラックスプロイテーション映画の先駆けとして、黒人俳優が堂々と主人公を演じる画期的な作品となりました。

人種の壁を越えた新しいヒーロー像と世界中から言われました。特にアイザック・ヘイズによるテーマ曲「Theme from Shaft」はアカデミー歌曲賞を受賞し、映画とともに文化的アイコンとなりました。

かんとくさん

かんとくさんアイザック・ヘイズの「Theme from Shaft」はアカデミー賞を受賞し、全米チャート1位の大ヒットだったんだよ

「映画は知らないけど曲は知っている」という人がたくさん出てくる謎現象が起きました

今の日本だとよくある話だけど、当時は珍しい現象だったんですね

最大の見どころは、シャフトのクールな魅力です。レザーのコートとタートルネックに身を包み、タフでスタイリッシュに事件を解決する姿は、当時の観客を熱狂させました。

70年代ニューヨークの街並みをリアルに捉えた映像と、ファンクやソウルの音楽が一体となった演出も見事です。

自分の誇りを失わずに生きる強さを教えてくれます。

シャフトは困難な状況でも、自分のルールと信念を貫きます。その姿は、社会で生きるすべての人に勇気を与える、時代を超えた名作です。

日本では“シャフト”という名前が馴染みにくく、急きょ「黒いジャガー」という動物系タイトルに。ラウンドツリー本人は来日時「ジャガーじゃなくてシャフトだ」と冗談めかして訂正していました。

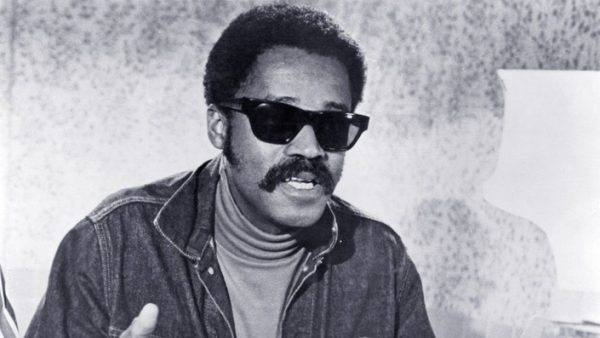

スウィート・スウィートバック

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0554)

監督:メルヴィン・ヴァン・ピーブルズ

97分/アメリカ

原題または英題:Sweet Sweetback’s Baadasssss Song

配給:ケイブルホーグ

アメリカ映画史を変えた独立映画です。ロサンゼルスでセックスショーのパフォーマーとして働く黒人男性スウィートバックが、警察に連行される途中、黒人活動家への暴力を止めるため警官を攻撃し、逃亡生活に追い込まれる物語です。

メルヴィン・ヴァン・ピーブルズは「主演俳優を雇う金がないから自分でやる」と腹をくくり、監督・主演・編集・音楽まで全部を背負うハメになりました。

この映画は超低予算の独立制作でありながら1520万ドルの興行収入を記録し、ブラックスプロイテーション映画の原点となりました。黒人が自ら立ち上がり、白人社会の抑圧に立ち向かう姿は、当時の黒人観客に強烈な共感を呼びました。

かんとくさん

かんとくさん撮影現場はほぼゲリラ撮影だよ

音楽は後に大ブレイクするアース・ウィンド&ファイアーが担当しています。

見どころは実験的な映像表現です。断片的な編集と刺激的なリズムが、スウィートバックの怒りと逃亡を力強く描きます。

誰もが自分の声を持ち、立ち上がれるということを感じとってください。

ハリウッドが描かなかった現実を、ヴァン・ピーブルズは荒削りながらも力強くスクリーンに刻みつけました。自主制作映画の革命として、今も語り継がれています。

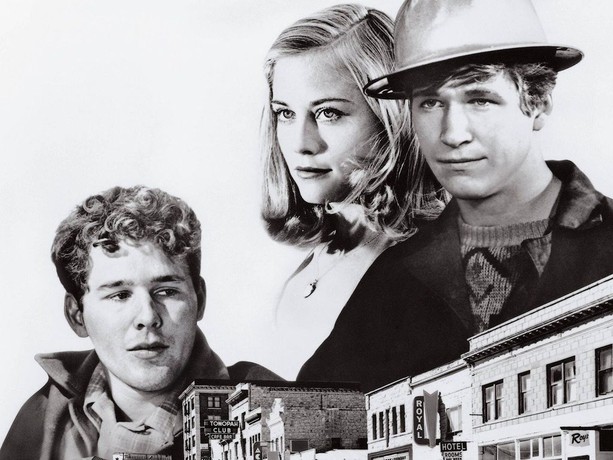

ラスト・ショー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0555)

監督:ピーター・ボグダノヴィッチ

118分/アメリカ

原題または英題:The Last Picture Show

配給:コロムビア

1950年代初頭のテキサスの小さな町を舞台に、高校生たちの青春と時代の移り変わりをモノクロ映像で描いた名作です。退屈な田舎町で暮らす若者たちが、恋や友情、大人になることへの戸惑いを経験していきます。町唯一の映画館が閉館する出来事は、彼らの青春の終わりを象徴しています。

この映画は70年代アメリカン・ニューシネマの代表作とも言われます。ベン・ジョンソンとクロリス・リーチマンがアカデミー助演賞を受賞しました。

かんとくさん

かんとくさん助演女優賞を獲得したリーチマンは、台本を大幅に無視したアドリブの力だったんだって

監督は最初「勝手にやるな!」と怒ったらしいですね。

最大の見どころは、モノクロの美しい映像と繊細な人間描写です。

派手な事件は起きませんが、荒涼としたテキサスの風景と登場人物たちの孤独が重なり合い、ズシントと心に残ります。若者たちの不器用な恋愛や、大人たちの満たされない人生が交差する様子は、誰もが経験する普遍的な痛みを映し出しています。

観客から「低予算だから白黒にしたの?」とよく聞かれたが、実は監督ピーター・ボグダノヴィッチのこだわり。1950年代の空気をリアルに再現したかったからで、むしろカラーよりも撮影費はかかっていました。

変化を避けられない人生の儚さや、失って初めて気づく大切さを教えてくれます。

青春の終わり、故郷を離れる時、あるいは人生の節目で過去を振り返る時、この映画は静かに寄り添ってくれます。何かが終わろうとしている時、その喪失感とどう向き合うかを考えさせてくれます。

ワンダ

画像引用元:映画.com

(NO.0556)

監督:バーバラ・ローデン

103分/アメリカ

原題または英題:Wanda

配給:クレプスキュールフィルム

女優バーバラ・ローデンが自ら監督・脚本・主演を務めた映画です。物語の主人公ワンダは、夫と離婚し、子どもたちも手放した女性。彼女は行く当てもなくさまよい、やがて銀行強盗をもくろむ男と出会い、流されるまま一緒に行動していきます。

この作品は1970年のヴェネツィア国際映画祭で国際批評家賞を受賞しました。公開当時のアメリカでは地味すぎるとあまり注目されませんでしたが、後に「女性が作った先駆的な作品」として再評価されました。

当時、ローデンは巨匠エリア・カザンの妻。大作志向の夫に対し、妻は極端に小さな映画を撮ったことで「家庭内で映画論争が勃発していたのでは?」とゴシップ誌に冷やかされました。

16mmフィルムで撮影され、少人数のスタッフで作られたこの映画は、まるでドキュメンタリーのような生々しさを持っています。主人公ワンダは、特別な才能も野心もなく、ただ毎日を生きることに精一杯。その姿に、私たちは深い孤独と哀しみを感じます。

人生の意味は自分で見つけるしかないということです。

ワンダの旅路は決してハッピーエンドではありません。しかし、そこには目的を見失いながらも生きていく人間の本当の姿があります。華やかさはないけれど、心に深く残ります。

本国アメリカではスルーされたが、ヴェネツィアで賞を獲ったことで「アメリカは何を見逃したんだ」と逆輸入的に再評価されました。

かんとくさん

かんとくさん監督本人は、「ヨーロッパ人は退屈に強い」と冗談を言っていたんだよ

それ….. 当たっている気がするのですが。。。

好奇心

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0557)

監督:ルイ・マル

118分/フランス

原題または英題:Le Souffle au Coeur

配給:日本ヘラルド映画

思春期の揺れ動く心を描いたフランス映画の名作です。1954年のディジョンが舞台。14歳の少年ローランは、ジャズを愛し、成績優秀で好奇心旺盛。自由奔放な母親と堅物の父、いたずら好きな兄たちに囲まれて育ちます。初体験、病気、そして母親との複雑な関係を通して、少年は大人への階段を上っていきます。

かんとくさん

かんとくさんルイ・マル監督の少年時代を下敷きにしているんだよ。あっ、だからと言って母との関係は実際にはそうだったわけじゃないよ

公開当時は母子の関係を題材にした大胆さが話題となりましたが、描き方は決してスキャンダラスではなく、むしろ繊細で温かいと評価されました。禁忌を扱いながらも不快感を与えない絶妙なバランス感覚が冴えています。

フランス語の Le Souffle au Cœur は直訳すると「心臓の雑音」や「心のささやき」。日本語の『好奇心』はだいぶ意訳で、映画のニュアンスとはちょっとズレています。

フランス映画の邦題あるあるですね

主人公を演じたブノワ・フェルーの瑞々しさと、母親役レア・マッサリの魅力的な演技は注目です。家族の日常が軽やかなユーモアとともに描かれ、サウンドトラックにはチャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーといったジャズが使われ、時代の空気を鮮やかに映し出しています。

母子の関係を描いたため、フランスでもアメリカでも検閲当局からにらまれ、「ポルノ映画」扱いにされるところでした。しかし内容が意外にユーモラスで繊細だったため、最終的には「芸術映画」扱いに。監督は「ラッキーだった」と語っています。

人は矛盾や戸惑いの中で成長していくのです!

思春期の混乱は避けられないけれど、それも人生のかけがえのない一部。軽やかでありながら深い人間理解に満ちた、今でも色褪せない映画です。

わらの犬

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0558)

監督:サム・ペキンパー

115分/アメリカ

原題または英題:Straw Dogs

配給:20世紀フォックス

暴力と人間性の本質を描いた衝撃作です。アメリカ人の数学者デヴィッドは、静かな生活を求めてイギリスの田舎町コーンウォールに妻エイミーと移り住みます。しかし地元住民との確執は次第に激化。やがてデヴィッドは、自らの内に眠っていた凶暴性を解き放ち、狂気のような防衛戦へと突入していきます。

公開当時、過激な暴力表現と性的暴力のシーンで大きな論争を呼びました。

不必要に残酷にも見えますが、文明社会の仮面を剥ぎ取り、人間の根源的な暴力性を描いた作品であり、現在ではペキンパーの代表作の一つとなっています。

ホフマンは役柄の暴力性に納得できず、「僕はこんな残虐な男じゃない」とペキンパーに抗議。すると監督が「誰だって追い込まれれば殺すんだ!」と一喝。ホフマンは渋々納得。

見どころは、気弱で理性的だった男が追い詰められ、「人間はいざとなれば何をするのか」を体現していく過程です。ダスティン・ホフマンの抑制された演技が崩壊していく姿には強烈な説得力があります。

人間には理性では抑えきれない暴力性が潜んでいるという現実を教えてくれます。

現実問題、こういうことは映画だから教えてくれることで、インフルエンサーからは教えてくれません。

状況次第で誰もが変わってしまう。その真実を突きつけ、観る者に深い問いかけを残します。

かんとくさん

かんとくさん「Straw Dogs(わらの犬)」は老子の言葉から取られているんだよ

「形式的に大切に扱われるが、使い捨てられる存在」という意味なんですね

断絶

画像引用元:映画.com

(NO.0559)

監督:モンテ・ヘルマン

102分/アメリカ

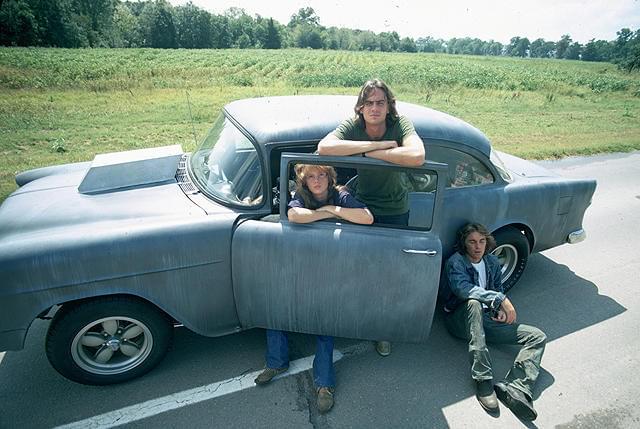

原題または英題:Two-Lane Blacktop

配給:boid

アメリカン・ニューシネマの中でも異色のロードムービーです。物語は、名前すら与えられない「ドライバー」と「メカニック」が改造したシボレーでアメリカを走り続ける姿を追います。旅の途中で「女の子」と「GTOに乗る男」と出会い、車を賭けたレースに挑みますが、勝敗よりも走り続けること自体に意味が置かれていきます。

公開当時は商業的に失敗しましたが、批評家からは熱狂的な支持を受けました。アメリカ映画史上もっともミニマルで詩的なロードムービーとも言われます。

セリフは少なく、出来事も淡々と進むため退屈だと感じる人もいますが、空白の時間こそが特徴です。

見どころは、実際のミュージシャンであるジェームズ・テイラーやデニス・ウィルソン(ビーチ・ボーイズ)を起用したキャスティングです。無口で感情を表に出さない若者像は、虚無的な70年代を象徴しています。

ドライバー役のジェームズ・テイラーは世界的なシンガーソングライターですが、映画演技はこれ一度きり。監督モンテ・ヘルマン曰く「彼は台詞を全部覚えられず、結局ほとんど無言キャラになった」。

結果的にそれがこの映画の空気にハマったんですね

旅そのものが目的であり、勝敗に意味はないという哲学を感じます。

目的地にこだわらず走り続けることでしか見えてこない孤独と自由。ストーリーではなく体験する映画として、今も多くの人を惹きつけています。

かんとくさん

かんとくさんのちにタランティーノやリチャード・リンクレイターが「映画の教科書」と絶賛したんだよ

荒野の千鳥足

画像引用元:映画.com

(NO.0560)

監督:テッド・コッチェフ

109分/R15+/オーストラリア・アメリカ

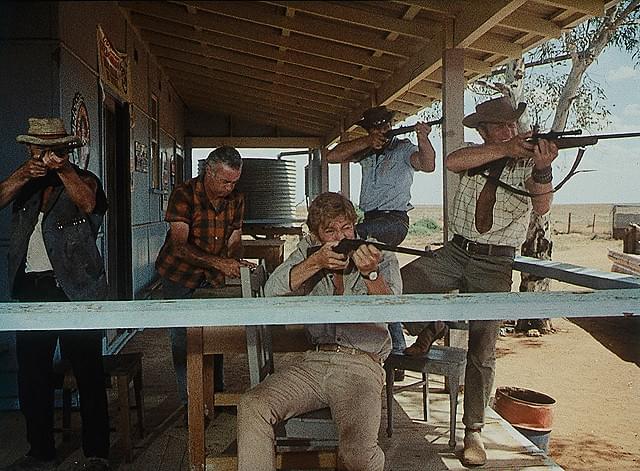

原題または英題:Wake in Fright

配給:キングレコード

オーストラリア映画史における最重要作のひとつです。主人公は都会に戻ることを夢見る若い教師ジョン。ある田舎町で立ち寄った酒場をきっかけに、終わりのない飲酒、賭博、暴力に巻き込まれていきます。やがてジョンは理性を失い、出口のない悪夢に囚われていきます。

公開当初、オーストラリア社会をあまりに露骨に描いたとして物議を醸しました。特にカンガルー狩猟の生々しい描写が衝撃を与えました。長らく幻の映画となっていましたが、2009年に修復版が公開され、マーティン・スコセッシ監督の後押しもあり再び世界的に注目を集めました。

本物の狩猟映像を挿入したため、動物愛護団体から激しい抗議を受けました。

かんとくさん

かんとくさん監督は「実際のオーストラリアの風習をそのまま撮ったんだと主張したんだよ

見どころは、赤土に覆われた広大な風景と、閉鎖的で粗暴なコミュニティが生み出す荒野の狂気です。

飲酒が連鎖的に暴力や退廃を生み出していく過程は、人間が持つ弱さを赤裸々に描き出しています。

オリジナルのネガが長らく紛失し、映画自体が「幻の名作」と呼ばれました。2004年に偶然フィルム缶が倉庫から発見され、修復版が制作されるというドラマのような経緯を持っています。

人間は環境に呑まれる存在であり、理性は想像以上に脆いという現実があります。

観終わったあとに深い不安と共に妙な覚醒を残す、心の闇を鮮烈に映し出す作品です。

1972年

脱出

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0561)

監督:ジョン・ブアマン

109分/アメリカ

原題または英題:Deliverance

配給:ワーナー映画

自然の美しさと人間の残酷さを対比させたサバイバル・スリラーの傑作です。アメリカ南部の川でカヌー旅行を楽しむはずだった4人の男たちが、予想外の自然の脅威や地元住民との衝突により、恐怖と暴力の悪夢へと巻き込まれていきます。

文明の仮面を剥ぎ取り、人間の本質を描いた作品と考えます。アカデミー賞では作品賞を含む3部門にノミネートされ、撮影された自然の景観も絶賛されました。

都市の男たちが自然の中で無力さをさらけ出す姿が見どころの一つ。

ジョン・ヴォイト、バート・レイノルズ、ネッド・ビーティらの演技はリアルで、川下りの緊張感と美しい山岳風景のコントラストが強烈なインパクトを与えています。

かんとくさん

かんとくさんジョン・ヴォイトが弓を使うシーンでは、安全用の矢ではなく本物を使用していたんだよ

バンジョーとギターの掛け合い「デュエリング・バンジョーズ」は映画史に残る名場面です。

少年が巧みにバンジョーを弾く名場面は実際には演技だけ。音楽は別の演奏者による吹き替えで、少年は弦をかき鳴らしているフリをしていました。観客の多くは本当に弾いていると思い込み、後年「演奏少年は天才だった」という都市伝説が!?

この映画が教えるのは、文明社会の安心感は自然や暴力の前では簡単に崩れるという事実です。

極限状況に置かれたとき、人間がどう変わるかを鋭く描き出した、心を震わせるサバイバル映画の金字塔です。

アギーレ・神の怒り

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0562)

監督:ヴェルナー・ヘルツォーク

91分/西ドイツ

原題または英題:Aguirre, der Zorn Gottes/Aguirre: The Wrath of God

配給:日本ヘラルド映画

スペインの征服者たちが黄金郷エル・ドラードを求めてアマゾンを探検する物語です。中心人物は、権力欲に取り憑かれた兵士アギーレ。壮大な自然の中で次第に仲間を失い、最終的には孤独と妄想に支配され、自らを「神の怒り」と称するようになります。

低予算で製作されながら、その圧倒的な映像美と異様なリアリティで大きな注目を集めました。映画史に残る狂気の探検劇と言われます。特にアマゾンの風景とクラウス・キンスキーの狂気に満ちた演技は伝説的です。

クラウス・キンスキーは撮影中に何度も癇癪を起こし、スタッフに暴力を振るいかけました。あまりに危険だったため、ヘルツォーク監督は「銃で撃ち殺すぞ!」と本気で脅して撮影を続行させたという伝説が残っています。

見どころは、自然そのものを登場人物として描いたことです。密林の濃い緑、果てしない川の流れの中で、人間は無力な存在として映し出されます。また、ポポル・ヴーによる神秘的な音楽が、観客を夢と悪夢の境界へと誘います。

かんとくさん

かんとくさんアマゾン奥地での撮影は過酷で、ほとんどのスタッフが赤痢や食中毒にかかったんだよ

人間の欲望と野心は自然の前ではもろいものです。

黄金郷を追い求めながら、結局は自然と自らの狂気に呑み込まれていく姿は、人間の本質をむき出しにした映像詩として余韻を残します。

キャバレー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0563)

監督:ボブ・フォッシー

124分/アメリカ

原題または英題:Cabaret

配給:20世紀スタジオ

1931年のベルリンを舞台にした異色のミュージカル映画です。キャバレー「キット・カット・クラブ」で歌うアメリカ人歌手サリー・ボウルズと、イギリス人留学生ブライアンの恋愛を中心に展開します。しかし華やかなショーの背後には、台頭するナチズムの影が静かに忍び寄っていました。

従来のミュージカルの枠を超えた作品であり、アカデミー賞では8部門受賞という快挙を達成。特にライザ・ミネリの存在感と歌唱力、そしてジョエル・グレイ演じる司会者の妖しいパフォーマンスは映画史に残る名演とされています。

かんとくさん

かんとくさんアカデミー作品賞は『ゴッドファーザー』だけど、監督賞はコッポラを抑えてボブ・フォッシー。今でも語り草だよ

見どころは、華麗な音楽とダンスが単なる娯楽ではなく、物語のアイロニーを強調する役割を果たしている点です。

華やかでエネルギッシュなサリーと、迫りくるナチズムの影の対比が、時代の不安定さを映し出しています。

原作ではサリー・ボウルズは「歌も踊りもイマイチな駆け出し歌手」。ところがライザ・ミネリの圧倒的歌唱力と存在感で、完全にスター歌手へと変貌。

「上手すぎるサリー」と突っ込まれました

夢や快楽に逃げ込んでも、時代の流れからは逃れられないということでしょうか?

サリーの無邪気さやクラブのきらびやかさは、嵐の前のひとときの幻想にすぎません。単なる華やかなミュージカルではなく、人生と時代の残酷さを描いているのです。

惑星ソラリス

画像引用元:映画.com

(NO.0564)

監督:アンドレイ・タルコフスキー

165分/ソ連

原題または英題:Solaris

配給:日本海映画

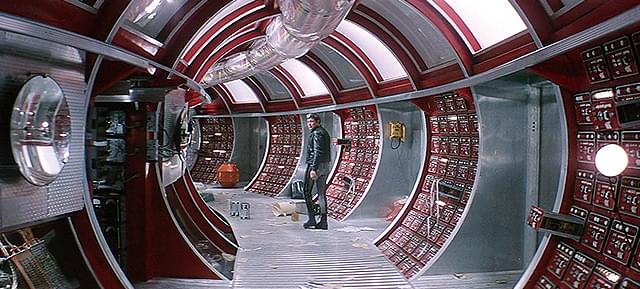

宇宙を舞台にしながら、人間の心の謎に迫る哲学的なSF映画です。

物語の主人公は心理学者のケルヴィン。彼が謎の惑星ソラリスにある宇宙ステーションに到着すると、そこでは不思議な現象が起きていました。なんと、死んだはずの妻ハリーが目の前に現れたのです。ソラリスの海が人間の記憶を読み取り、亡くなった人を再生させていたのでした。ケルヴィンは妻との再会に喜びながらも、これが本当の彼女なのか、ただの幻なのか苦悩します。

原作者スタニスワフ・レムはこの映画を「私の小説の哲学を台無しにした」と酷評。本人は科学的探究を描きたかったのに、タルコフスキーは人間の愛と罪の物語に集中したため、大喧嘩になりました。

作者ですら理解不能な映画というわけです

この作品の美しく詩的な映像と、ゆっくりと流れる時間の中で心理を深く描いているのが特徴です。派手なアクションはありませんが、「愛とは何か」「記憶と現実、どちらが大切か」という問いを投げかけます。

かんとくさん

かんとくさんソ連国内では「上映中に寝て起きてもまだ同じシーンだった」という観客が続出したんだよ

科学だけでは説明できない人間の感情の複雑さと、失った人への想いとどう向き合うかということを考えさせられます。

静かで考えさせられる、大人のための本格SF映画として考えていいでしょう。

宇宙ステーション内の「未来的な都市映像」は、実は東京・品川周辺の高速道路を撮影したものです

ソ連国内での未来都市を撮るのが難しかったそうですね

叫びとささやき

画像引用元:映画.com

(NO.0565)

監督:イングマール・ベルイマン

91分/スウェーデン

原題または英題:Viskningar och rop

配給:ザジフィルムズ、マジックアワー

死と向き合う人間の姿を描いた作品です。舞台は真紅の壁に囲まれた古い屋敷。病気で苦しむ姉アグネスを、二人の妹カーリンとマリアが看病しています。しかし姉妹の関係は冷たく、お互いに心を閉ざしています。そんな中、唯一アグネスに寄り添い続けるのが使用人のアンナでした。画面を覆う深い赤色は、血や痛み、そして人間の激しい感情を象徴しています。

ベルイマンは役者に対して「もっと魂をむき出しに」と抽象的な指示ばかり出したため、スタッフが「つまり泣けばいいんですか?」と真顔で聞き返すシーンがあったとか。

この映画の圧倒的な映像美と心理描写のバランスが素晴らしいです。映画史上、これほど赤という色を効果的に使った作品はありません。重く深刻なテーマから観るのにも覚悟がいるかもしれません。

最大の見どころは、血のつながった姉妹よりも、他人である使用人アンナの方が深い愛情を示すという皮肉な構図です。本当の優しさとは何か、人を救うのは何なのかを問いかけてきます。

あの象徴的な深紅の壁紙、実はベルイマンが子供の頃に熱でうなされたときに見た血のような赤い部屋の記憶から来ているそうです。

つまりこの映画は、監督の熱にうなされる悪夢を再現しているんですね

死を前にした時に人を支えるのは、形式的な関係ではなく本物の思いやりだということ。人間の本質を見つめる貴重な作品です。

ブルジョワジーの秘かな愉しみ

画像引用元:映画.com

(NO.0566)

監督:ルイス・ブニュエル

102分/PG12/フランス

原題または英題:Le charme discret de la bourgeoisie

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

フランスの上流階級を痛烈に笑い飛ばしたブラックコメディです。

物語は一見シンプル。裕福なブルジョワたちが集まって食事をしようとします。ところが毎回、不思議な出来事が起こって食事ができないのです。レストランが葬儀会場だったり、突然軍隊が乱入してきたり。しかも夢なのか現実なのかもわからなくなっていきます。彼らは何度も食卓につこうとしますが、決して食事にたどり着けません。

この奇妙な設定の中に深い意味を見出しています。食事という日常的な行為を通じて、人間社会の矛盾や偽善を鋭く描いた作品です。ちょっと哲学的ですね。アカデミー外国語映画賞も受賞。不条理な展開に難解だと感じるかもしれません。

映画の合間に挿入される、ブルジョワたちがひたすら田舎道を歩いている映像。これには意味があるようで実は明確な解釈はありません。

かんとくさん

かんとくさんブニュエルは「人間はどこへ向かっているのか、誰にもわからないだろう?」と言ったんだって

観客からはピクニック映画かと揶揄されたんです

見どんなに金持ちでも欲望が満たされない人間の滑稽さは考えさせられます。

社会的地位や常識というものが実は脆くて不確かなものだと、ユーモアたっぷりに教えてくれます。

笑いながら人間の本質を考えさせられる作品です。

フランス語原題「Le charme discret de la bourgeoisie」は直訳すると「ブルジョワジーの控えめな魅力」という意味です。

全然控えめじゃないですけどね

ゴッドファーザー

画像引用元:映画.com

(NO.0567)

監督:フランシス・フォード・コッポラ

175分/G/アメリカ

原題または英題:The Godfather

配給:パラマウント・ピクチャーズ

映画史に残るマフィア映画の傑作です。物語の中心は、ニューヨークのコルレオーネ・ファミリー。カリスマ的なボス、ドン・ヴィトー・コルレオーネが何者かに襲撃されたことをきっかけに、マフィアとは無縁の生活を送っていた末っ子マイケルが家族を守るため裏社会へと足を踏み入れます。やがて彼は冷酷な後継者へと変貌していきます。

冒頭の有名な「ドンが猫を撫でるシーン」の猫は、スタジオに迷い込んだ野良猫。ブランドが気まぐれで抱いたら妙にしっくりきて、そのまま採用されました。

有名なベッドに馬の首のシーン。小道具ではなく、実際に屠殺場から調達した馬の首を使用。撮影現場ではスタッフも俳優も本気で驚愕し、リアクションはほぼ素の演技です。

観客だけでなく出演者までトラウマになりました

海外の批評サイトでは「映画史における最高傑作の一つ」として絶賛されており、特にブランドとパチーノの演技、ニーノ・ロータの音楽、そして家族と権力というテーマの描き方が高く評価されています。

見どころは数多くあります。映画監督を脅すために馬の首をベッドに置く衝撃的なシーン、レストランでマイケルが初めて殺人を犯す緊張感あふれる場面、そして父ヴィトーが孫と遊ぶ庭で静かに息を引き取る人間味あふれるシーン。特にラストで、マイケルが新しいボスとして部下たちから敬意を表される一方、妻ケイの前でドアが閉まる瞬間は圧巻です。

このドアは、マイケルが家族との温かい関係を捨て、冷酷な権力者へと完全に変貌したことを象徴しています。

権力を手に入れることの代償の大きさを教えてくれます。

マイケルは家族を守るために裏社会に入りましたが、結果的に人間らしさや愛する人との絆を失っていきます。「正義のため」「家族のため」という大義名分の裏で、人は知らず知らずのうちに本当に大切なものを犠牲にしてしまう。その痛烈な皮肉と悲劇を描き出しているのです。

アメリカでは『ゴッドファーザー』公開当時、日曜の家族映画として観に行った人も多く、「家族の物語だからね」と言いながら、画面では銃撃と裏切りが続く。結果「家族の意味を考え直させられた映画」と妙な評価をされました。

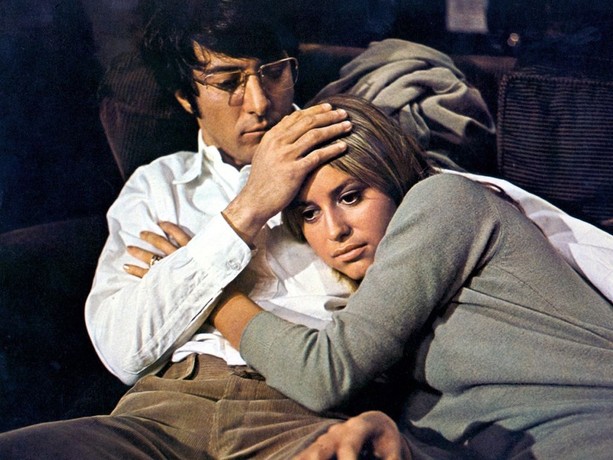

ラスト・タンゴ・イン・パリ

画像引用元:映画.com

(NO.0568)

監督:ベルナルド・ベルトルッチ

129分/R18+/イタリア・フランス

原題または英題:Last Tango in Paris

配給:コピアポア・フィルム

芸術性と倫理性の境界線をめぐって今も議論が続く問題作です。

妻を亡くした中年男性ポールと若い女性ジャンヌが、パリのアパートで名前も素性も明かさないまま関係を持つという物語。孤独と喪失、愛と欲望の境界を描いた作品として評価される一方、過激な性的描写で賛否両論を巻き起こしました。

有名な「バターを使ったシーン」は、脚本には存在せず、監督ベルトルッチとブランドが撮影直前に思いついた即興。女優マリア・シュナイダーは後年「あれで傷ついた」と告白して大論争になりました。

人間の孤独を鋭く描いたという作品です。

後年、女優のマリア・シュナイダーが、ある性的なシーンについて事前に知らされず同意なく撮影されたと告発し、監督もそれを認めました。これは映画製作における同意と倫理の重大な違反として、映画史に残る教訓となっています。

公開当時イタリアでは猥褻罪で裁判沙汰になり、いったん上映禁止に。

かんとくさん

かんとくさん映画館近くのパン屋は「上映禁止でパンの売上が落ちた」と苦情を言ったんだよ

芸術表現における倫理の重要性について考えさせられます。

出演者の尊厳を傷つけて作られたものは正当化できるのでしょうか?このころから、こういうテーマに映画界はずっと向き合ってきているのです。

ペトラ・フォン・カントの苦い涙

画像引用元:映画.com

(NO.0569)

監督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー

119分/G/西ドイツ

原題または英題:Die bitteren Tranen der Petra von Kant

配給:セテラ・インターナショナル

愛の持つ残酷さを描いた心理ドラマです。主人公は成功したファッションデザイナーのペトラ。自信にあふれた彼女が、若く美しいモデルのカリンに恋をします。しかしその愛は次第に一方的な執着へと変わり、ペトラはカリンに翻弄され、苦しみ続けることになります。物語のほとんどがペトラの部屋だけで展開する密室劇で、息苦しいほどの緊張感が続きます。

この作品の演劇的な構成。閉塞感が強いのでむさ苦しさを感じるかもしれません。

物語のペトラとカリンの関係は、監督ファスビンダー自身の恋愛体験をモデルにしているといわれます。監督が実際に恋人に振り回され、心身ボロボロになった経験を映画化したのです。

見どころは、愛が支配と従属の関係に変わっていく過程です。どんなに成功していても、恋をすれば人は脆くなる。プライドも自信も、簡単に崩れてしまいます。

相手への執着が強すぎると、自分を見失ってしまう。健全な愛とは何かを考えさせられる、大人のための心理劇なのです。

かんとくさん

かんとくさん出演者はすべて女性。当時はかなり異例で、今でも女性しか出てこない映画は見かけないよね

監督は「男なんて必要ない!」と言って現場を笑わせたようです

ゴングなき戦い

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0570)

監督:ジョン・ヒューストン

100分/アメリカ

原題または英題:Fat City

日本公開情報なし

華やかなチャンピオンではなく、人生に負けそうになりながら戦い続ける人々を描いた映画です。

舞台はカリフォルニアの小さな町。主人公は二人のボクサーです。一人は、かつて夢を追っていたものの、今は酒に溺れて生きる中年のタリー。もう一人は、これからプロボクサーを目指す若者アール。派手な試合シーンはほとんどなく、むしろリング外での苦しい日常生活が淡々と描かれます。

ジョン・ヒューストン自身、若い頃はプロを目指した経験がありました。そのためリングシーンでは「もっとだらしなく!もっと疲れ切った感じで!」と細かい指示。役者たちは「普通は監督がカッコよく見せたがるのに」と苦笑したそうです。

かんとくさん

かんとくさんジョン・ヒューストン自身、元ボクサーだったんだ

アメリカン・ニューシネマの傑作とも言われます。ただし地味な内容でもあり、ハリウッド的な娯楽を期待すると肩透かしを食らうかもしれません。その地味さこそが醍醐味なのですが。

エキストラには実際の飲んだくれや元ボクサーが多く、観客から「本職の役者より自然だ」と言われる始末。ジェフ・ブリッジスは「酔っぱらい役を演じているのに、隣のエキストラが本当に泥酔しててやりづらかった」と語っています。

見どころは、成功できなかった人間のリアルな姿です。人生は勝ち負けだけでは測れない。たとえ夢が叶わなくても、生き続けることに意味がある。そんなメッセージが心に染み込んでくる作品です。

ふたり自身

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0571)

監督:エレイン・メイ

106分/アメリカ

原題または英題:The Heartbreak Kid

配給:20世紀フォックス

結婚したばかりの男が新婚旅行中に心変わりする姿を描いた、笑えるけど痛いブラックコメディです。

主人公のレニーは、新妻リラとマイアミへ新婚旅行に出かけます。ところが旅先で、美しく洗練された若い女性ケリーに出会い、一目惚れしてしまうのです。結婚してまだ数日なのに、もう妻への気持ちが冷めていく。レニーの身勝手な行動を見ていると、笑いながらも「この人、最低だな」と思わずにいられません。

かんとくさん

かんとくさん主演の新妻リラを演じたジェニー・バーリンは、監督エレイン・メイの実の娘なんだよ

監督が「もっとブサイクに泣きなさい!」と遠慮のない演技指導をしていて、スタッフが苦笑していたそうです。

恋愛の軽薄さをユーモラスに描いた傑作で、今でもなんとなく通じるものがあります。主人公があまりにも自己中心的で、不快になるかも。しかしその不快感こそが監督の狙い。人間の身勝手さを笑いにしながら、同時に鋭く批判しているのです。

愛や結婚が思っているほど確かなものではないし、人間の本能なんてそんなものかもしれません。

人の心は簡単に変わってしまう。だからこそ、関係を大切にする努力が必要なのだと、皮肉たっぷりに教えてくれる作品なのです。

映画館を出るときのカップルが妙にぎこちなくなってしまうことで有名な映画ですね

フレンジー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0572)

監督:アルフレッド・ヒッチコック

116分/イギリス・アメリカ

原題または英題:Frenzy

配給:ユニバーサル・ピクチャーズ

ロンドンを舞台にした緊迫感あふれるスリラー映画です。ロンドンでネクタイを使った連続絞殺事件が発生します。主人公のブレイニーは元空軍パイロットですが、今は失業中で人生がうまくいっていません。そんな時、元妻が殺され、なんと彼が容疑者として疑われてしまいます。観客には早い段階で真犯人が彼の友人ロバート・ラスクだと明かされ、無実のブレイニーが追い詰められていく様子が描かれます。

犯人ライサーの食事シーンがやたら多いのは、ヒッチコックが「観客の食欲を台無しにしてやろう」と仕組んだから。とくに妻が作るまずそうな料理(ウナギのゼリー寄せなど)は、イギリス名物を皮肉っています。

かんとくさん

かんとくさん観客から「殺人シーンより食事シーンがキツい」と言われてしまったんだ

ヒッチコックが原点に戻った復活作とも言われました。でもヒッチコックってそんなに道をそらしたことはないのですが(笑)早めに犯人を明かし、「どう捕まるか」で観る者を引き込む手法です。

冤罪という恐怖と、日常に潜む悪意の描写です。ヒッチコックは、普通の生活のすぐ隣に恐ろしい犯罪があることを生々しく描きます。

『フレンジー』はヒッチコック作品で初めてヌードと露骨な性暴力描写を取り入れた映画。理由は「時代の観客はもはや影と暗示では驚かないから」とのこと。

巨匠なりの「俺だってまだ攻めるんだ!」という強い意志でもあったのです

誤解や状況の罠で人生が狂ってしまう怖さについて考えさせられます。

無実でも疑われれば追い詰められる。だからこそ、思い込みや決めつけは危険だという教訓を残しています。

本来の原作タイトルは『Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square』 しかし長すぎるのでユニバーサルが短くして『Frenzy』に改題。しかしヒッチコックは「ピカデリーとかレスター・スクエアのほうがロンドンらしいだろう」と不満を漏らしていました。

かんとくさん

かんとくさん結果、ロンドンの地名をやたらと強調することになったんだ

ピンク・フラミンゴ

画像引用元:映画.com

(NO.0573)

監督:ジョン・ウォーターズ

92分/アメリカ

原題または英題:Pink Flamingos

配給:日本ヘラルド映画

この作品がなぜ「死ぬまでに観たい映画1001本」に選ばれたのか?

それは、この映画が映画表現の限界と自由を問い直した歴史的作品だからです。

主演のドラァグクイーン、ディヴァインが「世界一下品な人間」の称号をめぐって戦うこの映画は、確かに過激ですが、明確な意図があります。1970年代初頭、アメリカ社会の偽善や表面的な道徳観に対して、ウォーターズは徹底的な挑発で応えました。「良識」や「品位」という名の下に抑圧されていた表現の自由を、極限まで押し広げたのです。

映画史に残る衝撃シーンといえば、ディヴァインが犬のフンを食べる場面。なんとあれは特殊効果ではなく、本物でした。ジョン・ウォーターズは「映画史に残る最もゲスな瞬間を作りたかった」と笑って語っています。観客も半信半疑でしたが、撮影後にディヴァインが吐かなかったため「さすがプロ!」と妙な尊敬を集めたとか。

ひぇ~~。。。。。

この映画は、当時は「史上最低の映画」という触れ込みがあり、アンダーグラウンド文化とLGBTQ+表現史において革命的でした。

マイノリティが自分たちの表現を取り戻し、主流社会の基準に従わない生き方を宣言した瞬間として評価されています。また、超低予算で作られながら文化現象になったことは、独立映画の可能性を示しました。

ジョン・ウォーターズ自身が「若い頃からお前は下品だと言われ続けた」経験をもとに、この作品を作ったのです。

この映画を観るべきタイミングは、「社会の常識や既成概念を疑い始めた時」です。

本当の自由とは何か、誰が「正しさ」を決めるのか、マイノリティの表現はなぜ重要なのか。そうした問いと向き合う準備ができた時、この映画は単なる衝撃作ではなく、表現の自由を守るための戦いの記録として見えてくるでしょう。

探偵スルース

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0574)

監督:ジョセフ・L・マンキウィッツ

135分/イギリス

原題または英題:Sleuth

配給:20世紀フォックス

たった二人の俳優だけで最後まで釘付けにする知的なサスペンス映画です。

舞台はイギリスの豪華な大邸宅。推理小説家のアンドリューの家に、妻の愛人である若い美容師マイロが訪ねてきます。アンドリューは彼に奇妙なゲームを持ちかけますが、それは次第にエスカレートし、命を賭けた恐ろしい心理戦へと変わっていきます。どちらが本当に優位に立っているのか、誰が誰を騙しているのか、最後まで目が離せません。

両者ともアカデミー賞主演男優賞にノミネートされました。脚本の緻密さと、たった二人だけの会話で緊張感を保ち続ける演出力が高く評価されています。

舞台となるオリヴィエ演じる小説家の邸宅は、トリックだらけの「大人の遊び場」。実際のセットにも、オモチャや仕掛け人形が所狭しと並べられていて、ケインは「おもちゃ屋に閉じ込められた子供みたいだった」と笑って語っています。

プライドや嫉妬が人をどこまで追い詰めるのかを問いただします。

知的なゲームのように見えて、実は人間の暗い感情が渦巻いています。頭脳戦が好きな人に最適な、大人のためのサスペンス映画です。

かんとくさん

かんとくさん35年後にリメイクされたんだよね

スーパーフライ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0575)

監督:ゴードン・パークス・Jr

93分/アメリカ

原題または英題:Super Fly

配給:ワーナー

ブラクスプロイテーション映画(1970年代の黒人文化を描いた映画ジャンル)の代表作です。

ニューヨークで麻薬ディーラーとして成功している主人公プリースト。派手なスーツを着て、高級車を乗り回し、お金には困っていません。しかし彼の心には「この危険な世界から抜け出して、普通の自由な生活がしたい」という願いがあります。最後の大きな取引を成功させて足を洗おうとしますが、そう簡単にはいきません。

この映画で最も評価されているのは、カーティス・メイフィールドによる素晴らしいサウンドトラックです。「映画史上最高の音楽の一つ」と称賛され、映画以上に有名になりました。

映画自体よりも、メイフィールドが手掛けたサウンドトラックが大ヒット。中には「映画よりサントラの方が有名」という声もあるほど。特に《Super Fly》や《Pusherman》は、映画を見ていなくても知っている人が多い代表曲です。

かんとくさん

かんとくさん日本の「Superfly」というユニット名は、ここの楽曲からつけられたんだよ

おちしほさんがボーカルの人気ユニットですね

1970年代のアメリカ社会における黒人コミュニティの現実を映し出した文化的記録としても重要視されています。

環境から抜け出すことの難しさを伝えています。

成功しているように見えても、危険な世界に足を踏み入れたら簡単には戻れない。本当の自由とは何か、どう生きるべきかを考えさせられる作品です。

「ドラッグディーラーを美化している」として一部の警察や団体から強い批判を浴びました。そのため、上映館の周辺に警察が常駐することもあり、逆に宣伝効果になったと言われています。

1973年

スティング

画像引用元:映画.com

(NO.0576)

監督:ジョージ・ロイ・ヒル

129分/G/アメリカ

原題または英題:The Sting

配給:CIC

若い詐欺師ジョニーは、仲間を殺したギャングのボスに復讐するため、伝説の詐欺師ヘンリーに協力を求めます。二人は仲間を集め、相手を騙す壮大な計画を練ります。舞台は1930年代のシカゴ。偽の競馬場を作り、精巧な罠を仕掛けて、悪党から大金をだまし取ろうとするのです。

当初はもっとシリアスな犯罪劇として構想されていました。しかし監督のジョージ・ロイ・ヒルが「どうせ詐欺の話なんだから観客も騙されて笑った方がいい」と方向転換。

世界中で大ヒットし、アカデミー賞では作品賞を含む7部門を受賞しました。特にスコット・ジョプリンのラグタイム音楽「ジ・エンターテイナー」が流れる軽快な演出が絶賛され、映画音楽の歴史にも残っています。

映画は1930年代が舞台ですが、テーマ曲に使われた「ジ・エンターテイナー」は1902年のラグタイム。実際には流行が過ぎ去っていた音楽で、音楽史的にはズレています。

かんとくさん

かんとくさんしかしこの選曲で「映画史に残る名サントラ」になったんだよ

見どころは、レッドフォードとニューマンという二大スターの息の合った演技と、巧妙に張り巡らされた詐欺の仕掛けです。誰が誰を騙しているのか、最後の最後まで目が離せません。

この映画が教えてくれるのは、仲間と協力することの大切さです。

一人では成し遂げられないことも、信頼できる仲間と力を合わせれば可能になる。友情っていいものですよね。

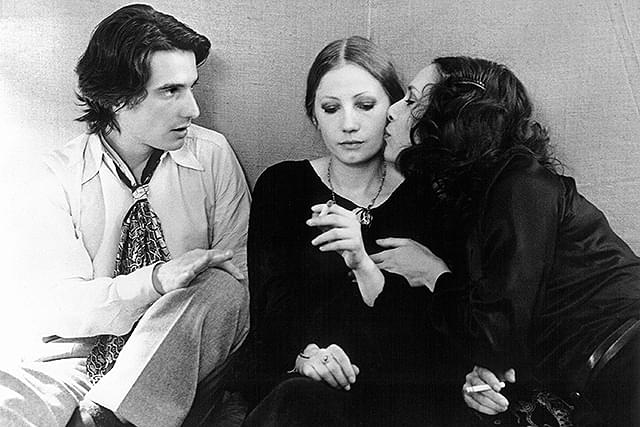

ママと娼婦

画像引用元:映画.com

(NO.0577)

監督:ジャン・ユスターシュ

219分/フランス

原題または英題:La maman et la putain

配給:コピアポア・フィルム

舞台はパリ。仕事もせずふらふらと暮らす青年アレクサンドルが、二人の女性との複雑な関係の中で延々と愛について語り続けます。派手な展開はほとんどなく、ひたすら会話が続きます。愛とは何か、人と人との関係とは何か。答えの出ない問いを、登場人物たちは語り尽くそうとします。

カンヌ映画祭で審査員特別賞を受賞し、特に主演のジャン=ピエール・レオの存在感が絶賛されました。

この映画はとにかくセリフが膨大。脚本は電話帳のように分厚く、ジャン=ピエール・レオは「こんなの覚えられるか!」と最初は泣きそうになったとか。

かんとくさん

かんとくさん結局、ほぼ暗記して演じ切り、代表作の一つになったんだ

この映画の見どころは、1970年代パリの若者たちの空気を生々しく記録している点です。

愛や人生に明確な答えなどない。ただ語り、迷い、傷つく。そのプロセスこそが人生なのではないでしょうか。

実は監督自身の恋愛遍歴を反映したお話しなんですよ

人間関係や愛について深く悩んでいる時、この映画から吸収してください。簡単な答えは与えてくれませんが、自分の内面と向き合うきっかけになる作品です。

荒野のストレンジャー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0578)

監督:クリント・イーストウッド

105分/アメリカ

原題または英題:High Plains Drifter

配給:ユニヴァーサル=CIC

従来の正義のヒーローが活躍する西部劇とは一線を画す異色作です。

ある日、正体不明のガンマンが小さな町に現れます。町の人々は、刑務所から出てくる悪党たちから町を守るため、彼に用心棒を頼みます。しかし、このガンマンは普通のヒーローではありませんでした。謎めいた過去を持ち、町の人々を恐怖に陥れながら、やがて町全体を赤く塗らせ地獄と名付けます。実は、この町には暗い秘密があったのです。

映画のクライマックスで、町全体が真っ赤に塗られます。普通の西部劇なら「保安官の星」や「白黒の対立」を描くところを、イーストウッドはまさかの町ごと赤ペンキ!!

かんとくさん

かんとくさんスタッフの間で「世界で一番大掛かりな落書き」と呼ばれていたんだ

イーストウッドがマカロニ・ウェスタンの手法を独自に発展させた作品でもあります。善人が悪人を倒すという単純な物語ではなく、人間の卑怯さや裏切りを描いた点が新鮮でした。

西部劇といえばジョン・フォード作品で有名なモニュメント・バレーが定番ですが、イーストウッドは「ありきたりは嫌だ」と却下。代わりにカリフォルニアのロケ地で撮影したため、西部劇ファンから「なんか空気が違う」と言われました。

正義と復讐の境界線について深い洞察を与えるでしょう。

悪いことをした人々への報いは必要かもしれないが、それが正義なのか復讐なのか。寓話的な演出を通じて、道徳的な問いを投げかけてくる、考えさせられる西部劇です。

地獄の逃避行

画像引用元:映画.com

(NO.0579)

監督:テレンス・マリック

94分/PG12/アメリカ

原題または英題:Badlands

配給:コピアポア・フィルム

1950年代のアメリカで実際に起きた連続殺人事件を基にしています。

25歳のごみ収集作業員キットと15歳の少女ホリーが恋に落ちます。ホリーの父親が二人の交際に反対すると、キットは父親を殺害。そこから二人は逃亡生活を始め、行く先々で殺人を繰り返しながらアメリカ中西部をさまよいます。

特徴的なのは、残酷な犯罪を描きながら、美しい自然の風景を詩的に映し出す手法です。夕暮れや草原の美しさと、無感情に人を殺す姿の対比が、独特の不気味さを生み出しています。

有名な夕暮れシーンの多くは、ほんの数分しか撮れないマジックアワーでの撮影。スタッフは毎日「今だ!」「走れ!」と全力疾走して機材を動かしていたそうです。

かんとくさん

かんとくさん当時の記録には「夕日と競争した映画」とまで書かれているんだよ

無邪気さと残酷さは紙一重だということです。

愛や自由を求める純粋な気持ちが、暴力へと簡単に転じてしまう人間の恐ろしさを描いています。美しいものと恐ろしいものは隣り合わせ。テレンス・マリックの映像詩のような作風が印象に残ります。

かんとくさん

かんとくさん実は監督自身も農夫役でチラッと登場しているよ

後年まで、誰も気がつかなかったみたい

アメリカン・グラフィティ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0580)

監督:ジョージ・ルーカス

112分/アメリカ

原題または英題:American Graffiti

配給:ユニヴァーサル映画=CIC

舞台は1962年のカリフォルニアの小さな町。高校を卒業し、明日には大学へ旅立つ若者たちが、最後の夜を車で街を流しながら過ごします。恋人と別れるべきか悩む者、夢の女性を探す者、将来への不安を抱える者。それぞれが一晩の中で、青春の終わりと大人になることの意味を感じ取っていきます。

「青春映画の金字塔」と称賛されました。低予算で作られたにもかかわらず、1950〜60年代のロックンロールやオールディーズを贅沢に使ったサウンドトラックが素晴らしく、映画全体にノスタルジックな雰囲気を与えています。

当時まだ無名だったハリソン・フォードは、役をもらうための面接に酒を飲んで現れたとか。それでもルーカスは「この危なっかしさがいい」と気に入り、ストリートレーサー役に抜擢しました。

青春の時間は永遠には続きません。

だからこそ、その瞬間は輝いて見え、のちの人生の大切な思い出になります。誰もが経験する「過ぎ去る時間の切なさ」を感じさせてくれる名作です。

撮影現場は若い俳優ばかりで、休憩時間もドライブに出たり恋愛沙汰があったり。ロン・ハワードは後に「映画と同じで、僕たち自身も毎晩青春を送っていた」と語っています。

ちなみに、この映画は「初めてエンドロールがついた映画」として知られていましたよね?

初のエンドロールの件、実は最近、ハリウッドでは確証がないとして否定されているんですよ

パピヨン

画像引用元:映画.com

(NO.0581)

監督:フランクリン・J・シャフナー

151分/G/フランス・アメリカ

原題または英題:Papillon

配給:東京テアトル

実在した人物アンリ・シャリエールの自伝小説を映画化した作品です。主人公は無実の殺人罪で終身刑を宣告され、南米フランス領ギアナの過酷な刑務所に送られます。彼の胸にある蝶の刺青からパピヨン(蝶)と呼ばれ、 何度も脱獄を試みながら、最後には自由を手にするまでの13年間が描かれています。

独房シーンをリアルに見せるため、マックイーンは撮影中にわざと共演者やスタッフと距離を置いて生活していたのです。

撮影の合間に「独房の孤独感を味わう」と言って一人で食事をしていたとか。

主演はスティーブ・マックイーンとダスティン・ホフマン。 マックイーンの孤独な男の演技と、ホフマンの繊細で人間味あふれる演技が素晴らしく、二人の友情が物語の核となっています。

ホフマン演じるドガは分厚い眼鏡をかけていますが、あれは実際にホフマン用に特注されたレンズ。あまりに視界が歪んで、撮影中にしょっちゅうつまずいたり物にぶつかったりしていたそうです。本人は「役作りだから仕方ない」と受け入れていました。

人間の不屈の精神への賛歌ともいえ、ラストシーンの崖からの飛躍は映画史に残る名場面として語り継がれています。

かんとくさん

かんとくさん名場面の崖から海へ飛び込むラストシーン。スタントではなく、マックイーン本人が飛んだんだよ!

ひえ~~~!!

かんとくさん

かんとくさん俺がやらなきゃパピヨンではない!とかで。ただ後に「あれは人生で一番怖かった」と言っているんだ

極限状況での人間の尊厳と友情は大きな見どころです。パピヨンとドガの絆は、過酷な刑務所生活の中で唯一の希望となり、「人は一人では生きられない」という普遍的なメッセージを伝えてくれます。

自由の価値と諦めない心の大切さを学ぶことができます。どんな絶望の中でも希望を捨てず、自分の尊厳を守り抜く姿は、人生の困難に立ち向かう勇気を与えてくれるでしょう。

ロング・グッドバイ

画像引用元:映画.com

(NO.0582)

監督:ロバート・アルトマン

111分/G/アメリカ

原題または英題:The Long Goodbye

配給:コピアポア・フィルム

レイモンド・チャンドラーの名作小説を独自の視点で映画化した作品です。

主人公は私立探偵フィリップ・マーロウ。友人が妻殺しの容疑で逃亡し、やがて自殺したという知らせを受けます。しかしマーロウは何かがおかしいと感じ、真相を探り始めます。従来の探偵映画のようなカッコいいヒーローではなく、だらしなくて煙草ばかり吸っている、どこか間の抜けた探偵像が新鮮です。

くわえタバコ(^。^)y-.。o○

1970年代アメリカの空虚感や倦怠感を映し出した作品として、独特の魅力を持っています。

アルトマン作品にはよく小さな遊びが仕込まれていますが、本作でも一部シーンに監督本人の声やアイデアが混じっており、スタッフいわく「アルトマンは編集室でずっとクスクス笑っていた」とのこと。

時代遅れと言われても自分の信念を貫くのは格好良く感じます。不器用でも、自分の流儀を捨てない。そこに人間の誇りがある。変わりゆく時代の中で、自分らしさを失わないことの大切さを教えてくれる作品です。

グールド演じるマーロウは、いつもヨレヨレのスーツ、絶えずブツブツ独り言。アルトマンは「カッコいい探偵なんて70年代にはもういない」と語り、わざとダサい仕草を強調。

かんとくさん

かんとくさんその結果、「情けないマーロウ」が誕生したんだね

ウィッカーマン

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0583)

監督:ロビン・ハーディ

100分/イギリス

原題または英題:The Wicker Man

配給:アダンソニア

敬虔なキリスト教徒の警察官ハウイーが、スコットランド沖の孤島に少女失踪事件の捜査に向かいます。しかし島では、住民たちが古代の異教信仰に基づいた奇妙な儀式を行っていました。キリスト教を否定し、自然崇拝と豊穣の神を信じる村人たち。ハウイーは捜査を進めますが、次第に島全体が彼を罠にかけようとしていることに気づきます。そして最後に待ち受けるのは、映画史に残る衝撃的な結末です。

「フォークホラー(民間伝承的ホラー)の金字塔」とも言われています。血や暴力に頼らず、不気味な雰囲気と人間の狂信で恐怖を作り出す手法が絶賛されました。

製作会社が作品を気に入らず、劇場公開版を大幅にカット。そのフィルムが「高速道路の下に埋められた」という都市伝説まであります。半分ホラーな裏話ですが。

作品自体が呪われているのでは。。。

集団の信念の恐しく感じます。

閉ざされた共同体では、独自の価値観が絶対的なものとなり、外部の常識は通用しなくなる。異なる価値観にどう向き合うか、深く考えさせられる作品です。

住民たちが妙に楽しげに歌ったり踊ったりする場面がありますが、監督自身は「ホラーというよりミュージカルに近い」と語っています。

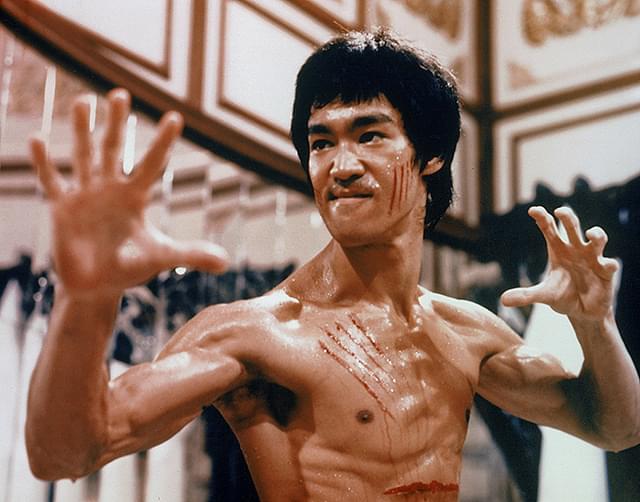

燃えよドラゴン

画像引用元:映画.com

(NO.0584)

監督:ロバート・クローズ

99分/G/香港・アメリカ

原題または英題:Enter the Dragon

配給:ワーナー・ブラザース映画

ブルース・リーの代表作であり、世界中でカンフー映画ブームを巻き起こしました。

主人公のリーは、少林寺で修行を積んだ武術の達人。麻薬密売組織のボスが開催する武術大会に潜入し、組織を壊滅させるという任務を受けます。シンプルなストーリーですが、圧倒的なアクションと、武術に込められた東洋哲学が見事に融合しています。特にクライマックスの鏡の部屋での戦いは、映画史に残る名シーンです。

かんとくさん

かんとくさん彼の「アチョー!」という奇声は、実際に猫の鳴き声を参考にしたと言われているよ

アクション映画の金字塔としてだけでなく、アジア人俳優がハリウッドで活躍する道を開いた歴史的な作品とも言われています。

ラストの鏡のシーンは、実際に撮影スタッフまで迷子になったとか。カメラの位置が分からなくなり、映り込みを防ぐためにスタッフが這いつくばって移動していたそうです。

まるで迷路だったんですね

ブルース・リーの有名な言葉「指を月に向けるな。月を見ろ」は、本質を見失うなという教えです。

この映画が教えてくれるのは、自分を信じて自分の道を貫くことの大切さ。ブルース・リーは、アジアの武術を世界に広めるという信念を持ち続けました。単なる格闘映画ではなく、生き方を示した作品です。

セルピコ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0585)

監督:シドニー・ルメット

130分/アメリカ

原題または英題:Serpico

配給:パナマウント映画

実話をもとに撮ったこの作品は、組織の腐敗に立ち向かった一人の警官の物語です。

ニューヨーク市警の新米警官フランク・セルピコは、正義感にあふれた理想主義者でした。しかし警察組織の内部では、賄賂を受け取ることが当たり前になっていました。セルピコは不正に加担することを拒否しますが、そのせいで同僚たちから孤立していきます。上司に訴えても改善されず、ついに彼は新聞やテレビを通じて警察の腐敗を告発する決断をします。その結果、命を狙われる危険な状況に追い込まれていきます。

撮影中、パチーノはセルピコの役作りのために本物のニューヨーク市警の制服を着て街を歩いたそうです。すると、本物の警官と間違えられて道を聞かれることが何度もあり、困惑しながらも「それっぽく」対応していたとか。

1970年代のニューヨークの空気感をリアルに描いた映像は見どころです。

この映画が教えてくれるのは、正義を貫くことの代償と価値です。

セルピコは多くのものを失いましたが、彼の勇気が警察改革のきっかけとなりました。間違っていることに声を上げる勇気、それが社会を変える第一歩になる。そんな大切なメッセージを伝えているのです。

本物のフランク・セルピコは撮影中に現場を訪れ、パチーノに「もっとラフに、もっと反骨心を出せ」とアドバイスしたとか。

かんとくさん

かんとくさん本人は映画を見て「自分がそこにいるみたいで居心地が悪かった」と言っているよ

赤い影

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0586)

監督:ニコラス・ローグ

110分/イギリス・イタリア

原題または英題:Don’t Look Now

配給:日本ヘラルド映画=ヘラルド・エース

美しくも不気味な映像で観る者を魅了するサスペンス映画の傑作です。

イギリス人夫婦のジョンとローラは、幼い娘を溺死事故で失います。悲しみを抱えたまま、ジョンの仕事でヴェネツィアに移り住んだ二人。そこでジョンは、娘が着ていたのと同じ赤いコートを着た小さな人影を何度も目撃します。それは娘の幻なのか、それとも何か別の予兆なのか。謎めいた出来事が積み重なり、やがて衝撃的な結末へと向かっていきます。

あの衝撃の結末に登場する小人の女性は、地元の俳優事務所から採用された素人に近い人だったそうです。

かんとくさん

かんとくさん撮影現場でも「本当にこんな役やるの?」と笑いが起きたとか

断片的な映像を繋ぎ合わせる独特の編集技法が当時では新鮮でした。美しいヴェネツィアの街並みが、かえって不気味な雰囲気を醸し出しています。

大切な人を失った悲しみが、人の判断を曇らせることがあります。

見たくない現実から目をそらすことは、時にさらなる悲劇を招く。過去の喪失と向き合い、現実を直視することの大切さを問いかけます。

ローグ監督は編集出身。冒頭の池のシーンや、愛のシーンと日常描写を交錯させるカット割りは、後の映画学校で「教科書的」とまで呼ばれました。

監督本人は「説明するのが面倒だから、感覚で切った」と豪語しているようです

映画に愛をこめて アメリカの夜

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0587)

監督:フランソワ・トリュフォー

115分/G/フランス・イタリア

原題または英題:La nuit americaine

配給:ワーナー・ブラザーズ

映画の撮影現場そのものを描いた作品です。劇中では「私はパメラに会わせよう」という架空の映画を撮影する様子が描かれ、俳優やスタッフたちの人間模様が交錯していきます。トリュフォー自身が監督役として出演し、撮影現場の混乱や喜びをリアルに表現しました。

アカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。映画制作への純粋な賛歌または映画への愛にあふれた作品となっています。ただし、映画人には共感できても一般には少し内輪ネタでわからないことも多々あります。

劇中で映画を撮っている監督フェランを演じているのは、監督本人フランソワ・トリュフォー。自分で自分の撮影地獄を演じるという、ある意味でセルフパロディ。

かんとくさん

かんとくさん他の俳優に監督役をさせてもリアリティが出ないからと考えていたからだって

撮影現場の舞台裏をユーモアと温かさで描いている点は見どころでしょう。

セリフを忘れる女優、恋愛トラブルを抱える若手俳優、ミルクを飲んでくれない猫…。次々起こるハプニングが、最終的には「映画の魔法」として完成していく過程に、笑いと感動があります。

完璧でなくても、情熱を持ち続ければ物事は形になるということを教えてくれます。

現場での失敗や混乱も、すべて作品の一部になる。人生においても、うまくいかないことや予想外の出来事が、後から振り返れば大切な経験になっていることがあります。そんなメッセージを、この映画は伝えているのではないでしょうか。

英題は「Day for Night」これは昼に夜のシーンを撮影するテクニックのこと。つまり映画の嘘を堂々とタイトルに掲げているわけです。

邦題の「映画に愛をこめて」よりずっと皮肉が効いています

ミーン・ストリート

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0588)

監督:マーティン・スコセッシ

112分/アメリカ

原題または英題:Mean Streets

配給:ワーナー・ブラザース映画

ニューヨークのリトルイタリーを舞台に、若者たちの生き方を描いた作品です。主人公チャーリーは、マフィアの世界で出世を目指しながらも、カトリック信仰と倫理観の間で揺れ動く青年。一方、ロバート・デ・ニーロ演じるジョニー・ボーイは、借金まみれで無鉄砲な友人として登場し、物語を破滅へと導いていきます。

この映画は批評家から高く評価されており、リアルな街の空気感やスコセッシ独特のカメラワーク、そしてロック音楽の革新的な使い方が絶賛されました。特にデ・ニーロの演技は助演男優賞を受賞し、彼のキャリアの出発点となりました。

見どころは、狭いバーや裏路地でのリアルな撮影と、登場人物たちの生々しい会話です。

かんとくさん

かんとくさん監督スコセッシ自身も、チャーリーを撃つ男のひとりとして一瞬だけ出てくるよ

華やかなギャング映画とは違い、小さな権力争いや満たされない夢が描かれ、むしろ人間の弱さや痛ましさが浮き彫りになります。スコセッシは「暴力と宗教」「友情と裏切り」を背中合わせに描き、人生の矛盾を突きつけてきます。

当時の低予算映画では珍しく、ローリング・ストーンズやザ・シャングリラスの楽曲を大量に使用。スコセッシは「街のリアルを出すには絶対に必要」と譲らず、予算の半分近くが音楽使用料で消えたという伝説があります。

後年の彼の音楽センスの原点になったんですね

逃げ場のない環境で人はどう生きるかという問いを投げかけます。

信仰心や友情を持ちながらも暴力の連鎖に飲み込まれていく姿は、私たちが日常で直面する妥協や葛藤を拡大したものと言えます。

スリーパー

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0589)

監督:ウディ・アレン

88分/アメリカ

原題または英題:Sleeper

配給:ユナイト映画

未来社会を舞台にした痛快なSFコメディです。主人公マイルズは健康食品店のオーナーでしたが、手術中の事故で200年間も冷凍睡眠してしまいます。目覚めた先は22世紀の全体主義国家。人々は「オルガズマトロン」という機械で快楽を得るなど、奇妙な生活を送っています。マイルズはレジスタンス運動に巻き込まれ、社会の不条理を体験していきます。

チャップリンやキートンの精神を受け継いでいる内容で、アレンの肉体を使ったコメディも衝撃的でした。

追跡シーンや機械に振り回されるシーンは、チャップリンの『モダン・タイムス』やバスター・キートン作品の直接的な引用。SF映画なのにどこか無声喜劇っぽいのはそのせいです。

見どころは、未来社会の奇妙な道具を使ったギャグです。特に巨大バナナの皮で滑るシーンや、暴走する巨大プディングと格闘する場面は、言葉がなくても笑える名場面です。

全体主義や監視社会を笑いに変えることで、「権力がいかに人間を滑稽にするか」という鋭い視点も込められています。

かんとくさん

かんとくさん未来世界での巨大バナナは、アレンが「バナナの皮で滑るギャグは世界共通だ」と主張して強行して入れたんだ

どんな時代や社会でも、笑いと皮肉を忘れない視点は大切です。

人間の欲望や弱さは時代が変わっても変わらない。その普遍性を、未来を舞台にしながら描いた作品なのです。

エクソシスト

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0590)

監督:ウィリアム・フリードキン

122分/アメリカ

原題または英題:The Exorcist

配給:ワーナー・ブラザース映画

ホラー映画の歴史に名を刻んだ作品です。12歳の少女リーガンが悪魔に憑りつかれ、二人の神父が命がけで彼女を救おうとする物語。当時としては画期的な特殊効果とメイク技術が使われ、公開時には観客が気絶したという逸話まで生まれました。

恐怖を描きながらも、信仰と科学、善と悪という深いテーマに切り込んでいます。リンダ・ブレア、エレン・バースティン、マックス・フォン・シドー、ジェイソン・ミラーらの演技も高く評価され、単なるホラーを超えた人間ドラマとしても傑作と考えていいでしょう。

かんとくさん

かんとくさん当時は実際に具合が悪くなったり、パニックを起こした観客も多くいたそうだよ

少女が宙に浮くシーンや首が回転する名場面など、ホラー史に残る映像表現は最大の見どころと言えます。

火事でセットが全焼したり、関係者が次々と不幸に見舞われたりしたことで「エクソシストは呪われている」と噂になってしまいました。

神父たちが悪魔と対峙する姿を通じて、「人間の信念や祈りがいかに絶望に立ち向かう力を持つか」というメッセージが伝わってきます。

科学では説明できない現象に直面したとき、最後に頼れるのは人間の信念や勇気だということを教えてくれます。恐怖を超えて、生きるうえで必要な精神的な支えを問いかけてきます。

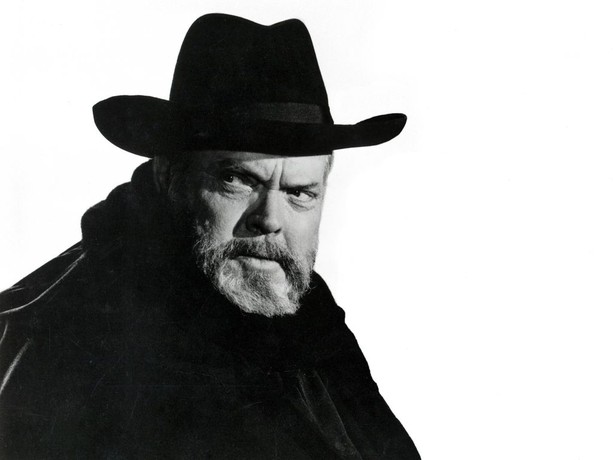

オーソン・ウェルズのフェイク

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0591)

監督:オーソン・ウェルズ

88分/イラン・フランス・西ドイツ

原題または英題:F For Fake

配給:フランス映画社

美術贋作師エルミール・ド・ホリーと、ハワード・ヒューズの偽自伝を書いた作家クリフォード・アーヴィング。この二人の「偽物作り」を軸に、芸術や真実の価値について考察が展開されます。ところが、映画で語られること自体がどこまで本当でどこからが嘘なのか曖昧で、観客は常に「騙されている」感覚を味わうことになります。

ウェルズは映画の冒頭で「これはすべて事実だ」と宣言しますが、実際には後半で30分丸ごとフィクションを混ぜ込んでいます。

かんとくさん

かんとくさんつまり最初の時点から観客をダマす宣言をしていたんだね

ドキュメンタリーの形式を破壊し、映画における真実の概念を揺るがせた映画です。ウェルズ自身がマジシャンのようにトリックを仕掛ける手法は、後のドキュメンタリー作品に大きな影響を与えました。

ウェルズのユーモラスで魔術的な語り口と、巧妙な編集によるトリックは見どころの一つ。

真実を見抜いたと思った瞬間に裏切られる体験は、映画を観る楽しみを再発見させてくれるでしょう。

この映画は、裏話まで本当なのかフェイクなのか怪しくなります。「バカにされてるな」と思うのに、快感になる作品なんですよ

人間は事実よりも物語を信じたがるのです!

真実と虚構のあいだにある「信じたい気持ち」こそが、アートや人生を豊かにしているのだと気づかされる、知的なエンターテインメントです。

ビジネスでも大きく役に立つ映画ですね!

ビリー・ザ・キッド 21才の生涯

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0592)

監督:サム・ペキンパー

122分/アメリカ

原題または英題:Pat Garrett and Billy The Kid

配給:メトロ映画

西部開拓時代の伝説的人物ビリー・ザ・キッドと、彼を追うかつての仲間パット・ギャレットの宿命的な対決を描いた西部劇です。若き無法者ビリーは自由を求めて荒野を駆ける一方、保安官となったギャレットは秩序を守るため彼を追い詰めていきます。友情と裏切りが交錯する中で、避けられない悲劇が訪れる物語です。

公開当時は、スタジオによる大幅な編集が入り、ペキンパーの意図した構成が失われてしまったため評価は分かれました。

その後監督の意図に近いバージョンが公開され再評価を受けることになります。現在では「ペキンパー特有の荒々しくも詩的な演出と、終わりゆく西部の哀愁」が高く評価されています。

音楽を担当したボブ・ディランの存在は大きいですね。彼は俳優としても出演し、劇中で流れる「Knockin’ on Heaven’s Door」は映画を超えてロック史に残る名曲となりました。

この曲は、劇中で保安官が撃たれて死んでいく場面に合わせて作られたもの。わずか数分のシーンのために書かれたのに、後に世界的なスタンダードナンバーになったというのがロマン。

シーンのためにしては贅沢すぎる曲ですね

この映画が教えてくれるのは、自由と秩序、友情と裏切りという対立の中で、人間がどう選択を迫られるかということです。時代の終焉と人間の孤独を描いた、深い問いかけを持つ作品です。

ルトガー・ハウアー/危険な愛

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0593)

監督:ポール・バーホーベン

112分/オランダ

原題または英題:Turks fruit

日本公開情報なし

オランダ映画史上最大のヒット作とされる衝撃的なラブストーリーです。自由奔放な芸術家エリックが、魅力的な若い女性オルガと出会い、激しく燃え上がる恋に落ちます。二人の愛は奔放でエロティック、全身全霊で互いを求め合いますが、やがて生活のすれ違いやオルガの病によって、物語は予期せぬ悲劇へと向かっていきます。

公開当時、過激な性描写と生々しい愛の形が大きな話題を呼び、オランダ国内で大ヒットを記録。

後年も「オランダ映画史で最も重要な作品」としてしばしば取り上げられ、アカデミー賞外国語映画賞にもノミネートされました。ただのエロティック映画ではなく、愛と喪失を描いた切実な人間ドラマとなっています。

この作品はオランダ映画史上最大の観客動員を誇り、なんと人口の1/4以上が観たと言われます。国民的ヒット作なのに内容は濃厚なセックスと病の物語。

この国民性って…..

見どころは、愛の歓喜と死の影が同居するストーリーです。

冒頭の激しい性愛描写が、後半では愛する者を失う痛みへと反転する構成は、深い余韻が残るでしょう。

愛の持つ二面性について考えさせられます。

激しい情熱が人生を彩る一方、それは必ず喪失のリスクを伴う。愛することの歓びと危うさを同時に描いているのです。

ミツバチのささやき

画像引用元:映画.com

(NO.0594)

監督:ビクトル・エリセ

99分/G/スペイン

原題または英題:El espiritu de la colmena

配給:アイ・ヴィー・シー

舞台は1940年代、スペイン内戦直後の小さな村。6歳の少女アナは、映画『フランケンシュタイン』を観て怪物の存在に心を奪われます。彼女は現実と幻想の境界をさまよい、やがて村に潜む逃亡兵と出会い、その体験が幼い心に深い影響を刻み込んでいきます。

「映像詩」として称賛され、子どもの視点から描かれる世界の不思議さと不安感が独特の魅力として語られます。アナ・トレントの純真無垢な演技は絶賛され、映画史に残る表現といわれています。

見どころは、言葉少なく描かれる風景や表情が、時代背景や社会の閉塞感を静かに物語る点です。幻想と現実が交錯する映像は、まるで夢のように感じられます。

田舎の村のシーンはほぼ本物の村で撮影されました。つまり「セットを組む金もなかった」のです。リアルな寒々しい風景が作品の雰囲気に完全にマッチしてしまったという偶然の産物。

子どもの眼差しが大人の世界をどう映すかということを教えてくれます。

純真な心は幻想を現実に変え、恐怖をも愛着へと変えてしまう力を持っています。成長することの痛みと、美しい想像力をこの映画は語っているのです。

かんとくさん

かんとくさんこの映画を見たら、蜂をじっと眺めてしまう癖がついてしまうかも

「存在の象徴かも」なんて考えていたら刺されますよ

ハーダー・ゼイ・カム

画像引用元:映画.com

(NO.0595)

監督:ペリー・ヘンゼル

104分/ジャマイカ

原題または英題:The Harder They Come

配給:日本出版販売

レゲエ音楽とカリブの社会状況を世界に知らしめた歴史的な作品です。監督はペリー・ヘンゼル、主演はレゲエのスーパースター、ジミー・クリフ。彼が演じる主人公アイヴァンは、都会に夢を抱いてやってきた青年ですが、レコード業界の搾取や厳しい現実に翻弄され、次第にアウトローとして生きる道を選んでいきます。

この映画、実はジャマイカで初めて制作された本格的な長編劇映画。国の映画産業をスタートさせた歴史的作品でもあり、公開当時は国民的なイベントのように迎えられました。

音楽と社会批判が融合した革命的な作品といえます。特に挿入歌「The Harder They Come」「You Can Get It If You Really Want」などは、映画の枠を超えて世界的に知られるレゲエの代表曲となり、サウンドトラック盤は今も名盤とされています。

かんとくさん

かんとくさん映画より音楽の方が世界で先に認知されるという逆転現象が起きたんだよ。70年代は音楽とセットという作品多いねえ

キース・リチャーズの初のソロ「Harder They Come」はこれのカバー曲ですね

ジミー・クリフのカリスマ性あふれる演技と、ジャマイカの庶民のリアルな生活描写は見どころの一つです。派手な演出はなく、むしろ粗削りな映像がドキュメンタリーのような力を持ち、現地の空気に引き込みます。

かんとくさん

かんとくさんアイヴァンが拳銃を抜くシーン、銃を構える手つきが妙にぎこちないと話題になっちゃった

当時は銃を見たことすらない人が多く、ジミー・クリフ自身もかなり不慣れだったそうですよ

夢と現実の落差にどう向き合うかという普遍的な問いを投げかけます。音楽と映画が一体となった体験は、時代や国境を超えて心に響き続けます。

ファンタスティック・プラネット

画像引用元:映画.com

(NO.0596)

監督:ルネ・ラルー

72分/フランス・チェコスロバキア

原題または英題:La Planete sauvage

配給:ザジフィルムズ

異星人ドラッグ族に支配される人類の物語を描いた寓話的なSF作品です。巨大な青い知的生命体ドラッグ族は、人間を「オム」と呼び、ペットや害虫のように扱います。捕らえられた人間たちが、やがて自由を求めて立ち上がる姿は、植民地支配や人種差別など現実の問題を強く暗示しています。

革新的で詩的なアニメーション作品です。視覚的にシュールで独創的なデザインと、アラン・ゴラゲールのサイケデリックな音楽が観る者を幻想世界へと誘います。

見どころは何といってもそのビジュアル。紙人形劇のような独特のアニメーションと奇妙なクリーチャーデザインは、公開から50年以上経った今も強烈な印象を残します。

本作のアニメーションは、セル画ではなく「切り絵アニメーション」で作られています。キャラクターを紙で作り、それを少しずつ動かして撮影する手間のかかる方式。

かんとくさん

かんとくさんそのおかげで人形劇のような独特の感覚になったんだね

力のある者が弱者をどう扱うかという根本的なメッセージを与えています。管理される側の苦しみと、そこから芽生える抵抗と希望は、時代を超えて普遍的なテーマといえるのです。

フェリーニのアマルコルド

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0597)

監督:フェデリコ・フェリーニ

124分/イタリア・フランス

原題または英題:Amarcord

配給:コピアポア・フィルム

彼の故郷リミニをモデルにした町を舞台に、1930年代のイタリアの日常を描いた作品です。タイトルの「Amarcord」は方言で「私は覚えている」を意味し、少年時代の記憶を映像化したフェリーニの半自伝的作品といえます。

物語は少年ティッタを中心に、町で暮らす人々の一年間を断片的に追っていきます。ファシズムが影を落としつつも、人々の笑いや愛、欲望が混ざり合って流れていく様子が、どこか普遍的な人間の営みを映し出しています。

一見本物の田舎町に見える風景ですが、実はチネチッタ撮影所に大掛かりなセットを作って撮影されました。雪景色のシーンも人工的に作られています。

イタリアでこんなに雪は降りませんよね

記憶を映像化する挑戦的な試みとして、アカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。

見どころは、夢と現実が入り混じるフェリーニ独特の映像世界です。春の花吹雪や巨大な客船の入港シーンなど、記憶の断片を誇張して描く映像は圧倒的です。

映画内で男子たちが性的な妄想を膨らませる場面がありますが、「これ、実はフェリーニ本人の思春期体験をそのまま入れてるのでは?」という説があるようです。

記憶は不完全でも、人生を彩る大切な断片であるということを教えてくれます。

笑ったこと、憧れたこと、時代に翻弄されたこと。それらすべてを抱きしめることで、人は自分自身を理解できるのです。

1974年

タワーリング・インフェルノ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0598)

監督:ジョン・ギラーミン

165分/アメリカ

原題または英題:The Towering Inferno

配給:ワーナー・ブラザース映画=20世紀フォックス

「ディザスター映画ブーム」を決定づけた大作パニック映画です。サンフランシスコに建設された135階建ての超高層ビルで起きた大火災を舞台に、ビルに閉じ込められた人々と消火活動に挑む消防隊の姿を描きます。

主演はポール・ニューマンとスティーブ・マックイーンという当時の大スター。建築家と消防隊長という立場の異なる二人が巨大な火災に立ち向かう姿が物語の軸となっています。さらにフェイ・ダナウェイやウィリアム・ホールデンといった豪華キャストも脇を固め、ハリウッドが総力を挙げた一大エンターテインメントとなりました。

スペクタクルのスケール感や緊迫感あふれるアクションは今でも刺激的で「ディザスター映画の金字塔」と位置づけられています。アカデミー賞では8部門にノミネートされ、3部門で受賞しました。

マックイーンは、ニューマンよりセリフが少ないことに不満を抱き、セリフの行数まで数えたといわれます。その結果、彼の消防隊長は“やたらと冷静に短い言葉で命令するキャラ”になったという説があります。

かんとくさん

かんとくさんこの2人、主役の座を巡ってずっと喧嘩していたんだよ

エンドクレジットでは「同じ高さ・同じ位置」で名前を表示するように契約されましたからね

ディザスター映画とは、「災害・大惨事」の意味で、パニック映画や災害映画のことを指しています。

見どころは圧巻の火災描写です。実際の炎や大規模なセットを使った撮影は、現在のCG全盛時代にはないリアリティを持ち、観る者を手に汗握らせます。

人間の傲慢さへの警鐘と、危機の中で他者を救うために行動する勇気を味わっていきましょう。

劇中の超高層ビル「グラス・タワー」の巨大模型は、後に別の映画やテレビでも流用されたそうです。ハリウッドの「ビル使い回し」伝説のひとつ。観客にはほぼ気づかれませんが、よく見ると「同じ窓の並び」が映っていることがあります。

ガルシアの首

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0599)

監督:サム・ペキンパー

112分/アメリカ

原題または英題:Bring Me the Head of Alfredo Garcia

配給:ユナイト映画

1970年代のアメリカン・ニューシネマを象徴する、荒々しくも哀しいバイオレンス映画です。裕福なメキシコの大地主が娘を妊娠させたアルフレード・ガルシアの首に賞金をかけ、落ちぶれたアメリカ人ピアニスト、ベニーはその首を手に入れることで一発逆転を狙います。しかし道行きは血と裏切りと絶望に満ちたものとなっています。

見どころは、ペキンパー特有のスローモーションによる銃撃シーンと、メキシコの乾いた風景に漂う荒涼感です。

主人公が死んだ首と奇妙に心を通わせる描写は、狂気と哀愁が入り混じる異様さを放っています。

ベニーが恋人と過ごす場面で、死んだ首が部屋に“同席”しているのをわざわざ見せる演出があります。初公開時、観客の一部は「ここが一番怖かった」と言ったとか。

かんとくさん

かんとくさんホラー映画と勘違いして退席する人もいたんだって

欲望に飲み込まれた人間の孤独と、破滅の中に見出されるかすかな誠実さといメッセージをつきつけます。

人生で選ぶべき道を誤ったとしても、人は最後に自分なりのけじめをつけようとする。その姿を鑑賞して、人間の尊厳とは何かを考えさせてくれるのです。

デルス・ウザーラ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0600)

監督:黒澤明

141分/日本

原題または英題:Дерсу Узала/ Dersu Uzala

配給:日本ヘラルド映画

シベリアの大自然を舞台に、二人の男の友情を描いた感動作です。20世紀初頭、地図を作るためシベリアに派遣されたロシアの探検隊長アルセーニエフは、森で暮らす猟師デルス・ウザーラと出会います。都会育ちの探検隊長と、自然と共に生きる猟師。まったく違う世界で育った二人が、次第に深い友情で結ばれていく姿が描かれます。

実はこの映画、黒澤監督が自殺未遂を経た後の復帰作です。日本の映画会社からは企画を断られ続け、ソ連側のオファーで実現したもの。「黒澤がシベリアで映画を撮る」という時点で当時の日本人にとっては驚きのニュースでした。

この映画はアカデミー賞外国語映画賞を受賞し、雄大な自然描写の美しさと、二人の友情が高く評価されました。

この映画の最大の魅力は、シベリアの厳しくも美しい大自然です。

吹雪や霧、森や湖が、まるで生きているかのように描かれます。そして、便利な都会の暮らしに慣れた私たちが忘れてしまった「自然と共に生きる知恵」を、デルスが静かに教えてくれます。

人間は自然なしには生きられないという真実と、違う価値観を持つ人を尊重することの大切さを感じとることができます。

デルスの生き方を通して、本当の豊かさとは何かを考えさせられる映画です。

かんとくさん

かんとくさん当時の背景もあってか、日本では黒澤作品でもこの作品は影が薄いイメージがあるんだよね

当時、日本の映画界から冷遇されていたんですよね

ゴッドファーザー PARTⅡ

画像引用元:映画.com

(NO.0601)

監督:フランシス・フォード・コッポラ

202分/アメリカ

原題または英題:The Godfather: Part II

配給:パラマウント映画=CIC

続編として初めてアカデミー賞作品賞を受賞した伝説的な作品です。この映画は二つの時代を同時に描く独特な構成になっています。若き日のビトー・コルレオーネが貧しい移民からマフィアのボスへと成長していく過去の物語と、その息子マイケルが冷酷な権力者へと変わっていく現代の物語が交互に展開します。

海外の批評サイトでは圧倒的な高評価を受け、11部門のノミネートから6部門で受賞しました。特にデ・ニーロとパチーノの演技が絶賛され、「前作を超えた続編」として映画史に名を刻んでいます。3時間を超える長さですが、その重厚なドラマは決して退屈させません。

若き日のビトーを演じたロバート・デ・ニーロは、役作りのためにシチリア方言のイタリア語を徹底的に習得。本編でほぼ英語を話さず、字幕に頼る観客が多かった。ちなみに当時、デ・ニーロは「イタリア語を学ぶのが一番大変だった」と語っています。

この映画の最大の魅力は、家族を守るために権力を求めたマイケルが、結果的に家族との絆を失っていく皮肉な構造です。

かんとくさん

かんとくさんシチリアでのロケは、マフィアがらみで現地の協力を得るのが難しかったんだよ

それで、一部のシーンではイタリアではなくアメリカで撮影されたんですね

成功すればするほど孤独になり、大切な人を次々と失っていく姿は、深く心に残ります。

権力や成功には必ず代償があるという真実。深く心に刻まれることでしょう。

「正しいこと」のために選んだ道が、いつの間にか大切なものを壊してしまう。その痛みを通して、人生で本当に大切なものは何かを考えさせられる映画です。

カンバセーション…盗聴…

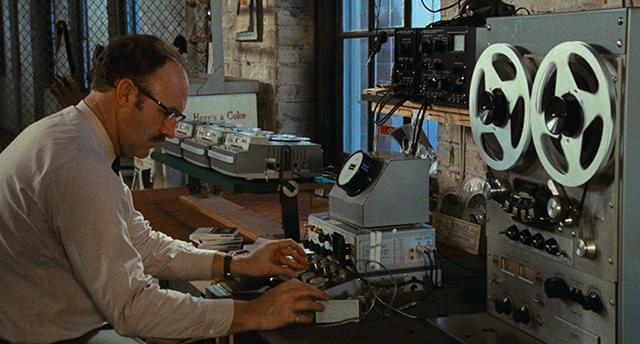

画像引用元:映画.com

(NO.0602)

監督:フランシス・フォード・コッポラ

113分/G/アメリカ

原題または英題:The Conversation

配給:グッチーズ・フリースクール

主人公ハリー・コールは、一流の盗聴技術者。ある日、依頼を受けてカップルの会話を盗聴しますが、録音テープを何度も聞き直すうちに、二人が危険な事件に巻き込まれているのではないかと疑い始めます。プロとして冷静だった彼が、自分の仕事の責任に苦しみ、次第に追い詰められていく姿を描いています。

この映画は1974年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、批評家から高く評価されました。

独創的なのは「音」の使い方でしょう。会話の断片が繰り返し流れ、聞くたびに違う意味に聞こえてくる演出は、一緒に謎を解いているような感覚を味わえます。監視社会を予見した作品でもあるのです。

映画に出てくる盗聴機材は、実際のプロの盗聴技術者が監修して持ち込んだもの。なので専門家が観ても「あの機材の使い方はリアルだ」と言われるレベル。

しかし観客は気づかずに、古臭いラジオにしか見えないと言われてしまいました

技術や仕事には必ず倫理的な責任が伴うのです。

便利な技術が進歩するほど、それを使う人間の判断が重要になる。スマホやSNSが当たり前になった今だからこそ、より深く考えさせられます。

鏡

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0603)

監督:アンドレイ・タルコフスキー

106分/ソ連

原題または英題:Mirror

配給:日本海映画

映画史上最も個人的で詩的な作品の一つ。この映画には普通の映画のようなストーリーはありません。病床にある詩人の主人公が、子ども時代の記憶、母との関係、戦争の記憶、夢などを断片的に思い出していく様子が描かれます。監督自身の記憶や、父である詩人アルセニー・タルコフスキーの詩の朗読、実際の戦争のニュース映像などが組み合わされ、まるで一枚の絵のように構成されています。

当初、ソ連国内では「難しすぎる」という声もありましたが、現在では映画史上最高傑作の一つとして評価されています。時間と記憶を映像で表現した試みという位置付けで、多くの映画作家に影響を与えました。

主人公の少年が涙を流すシーンでは、タルコフスキーがわざと子役に母親の古い写真を見せて感情を揺さぶったと言われています。

心理的にギリギリな演出だったんですね

炎や水、風といった自然の美しい映像と、夢と現実が混ざり合う不思議な世界観は大きな見どころと言えるでしょう。普通の映画のように「次は何が起こるか」を追うのではなく、記憶の断片に身を委ねることで、自分自身の過去や大切な思い出が呼び起こされます。

人生は一本の道のような物語ではなく、さまざまな記憶や感情が積み重なってできているということを教えてくれます。

自分という存在は、すべての経験によって作られているという気づきを与えてくれます。

かんとくさん

かんとくさん海外では「偉大だけどとにかく退屈な映画」にランクインしたことがあるよ

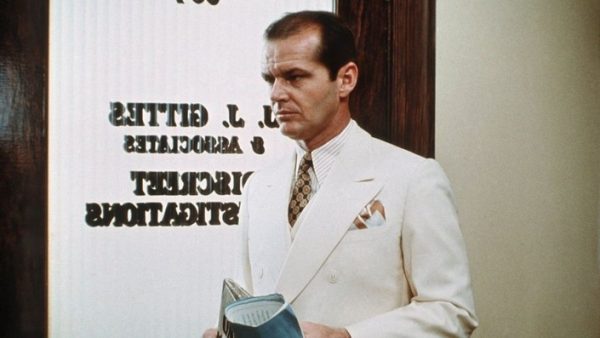

チャイナタウン

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0604)

監督:ロマン・ポランスキー

131分/PG12/アメリカ

原題または英題:Chinatown

配給:パラマウント映画=CIC

主人公は私立探偵ジェイク・ギテス。ある日、浮気調査の依頼を受けますが、調べていくうちに巨大な陰謀に巻き込まれていきます。1930年代のロサンゼルスを舞台に、水利権をめぐる権力者たちの腐敗と、人間の暗い欲望が描かれます。

映画のタイトル「チャイナタウン」は、実際には登場人物がたどり着く「場所」ではありません。むしろ「どうしようもない現実」「人がどう抗っても無力な状況」を象徴する隠喩です。脚本家ロバート・タウンが、「何もできない無力感」を描くためにチャイナタウンという象徴を使ったのだそうです。

この映画はアカデミー賞で11部門にノミネートされ、アメリカ映画史上最高のミステリー映画の一つとも言われました。

最大の見どころは、真実を追い求める探偵が次第に追い詰められていく緊張感と、最後に明かされる衝撃的な真実です。

ラストシーンの「忘れろ、ジェイク。ここはチャイナタウンだ」という台詞は、映画史に残る名セリフとなりました。

かんとくさん

かんとくさんラストシーンはかなり衝撃的だけど、初期の脚本ではもっと救いのない展開だったんだよ

スタジオ側が「これ以上は観客が耐えられない」と判断して、和らげたバージョンに修正されたんですよね

世の中には理不尽な権力があり、個人の努力だけでは変えられない現実があるということです。

それでも真実を追い求める姿勢の尊さと、その代償の重さを深く考えさせられます。現代社会において重くのしかかってくるメッセージです。

当時の日本では「チャイナタウン」という言葉が今ほど一般的ではなく、「探偵映画なのに中華街の話?」と勘違いする観客が多かったと言われています。

こわれゆく女

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0605)

監督:ジョン・カサヴェテス

147分/アメリカ

原題または英題:A Woman Under the Influence

配給:ザジフィルムズ

家庭と社会の中で心のバランスを崩していく女性を描いた作品です。主人公メイベルは、家族を愛し、幸せになりたいと願う普通の主婦です。しかし、周りの人たちとうまく関われず、次第に精神的に追い詰められていきます。夫のニックは彼女を愛していますが、どう支えればいいのかわからず、悩み苦しみます。

この映画はアカデミー賞で監督賞と主演女優賞にノミネートされ、ローランズはゴールデングローブ賞を受賞しました。

スタジオからは「観客が耐えられないから2時間以内にしてくれ」と言われましたが、カサヴェテスは断固拒否。結果、147分という長さで公開。しかも観客の多くが「体験したことのない疲労感」を感じたと語ったそうです。

ある意味狙い通りなのでしょうか

最大の見どころは、二人の圧倒的な演技です。まるでドキュメンタリーを観ているかのような生々しさで、観る者の心を揺さぶります。

愛する人を理解することの難しさと、「普通」という基準がいかに人を苦しめるかということを教えてくれます。

誰もが社会や家族の中で少しずつ無理をしながら生きていますが、それを支え合うには理解しようとする姿勢が何よりも大切だと気づかせてくれる映画です。

最近の「多様性」という意味にぴったりの内容で、ココロにも脳にも個性がある。最近の研究でADHDの研究が進んでいますが、当時は全く理解されなかったことをこの時代に問いただしているのです。

ヤング・フランケンシュタイン

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0606)

監督:メル・ブルックス

105分/アメリカ

原題または英題:Young Frankenstein

配給:20世紀フォックス映画

古典ホラー映画『フランケンシュタイン』を愛情たっぷりにパロディ化したコメディです。主人公は、あの有名なフランケンシュタイン博士の孫フレデリック。祖父の研究を否定していた彼が、遺産として受け継いだ古城で運命に導かれるように怪物を作り出してしまいます。

1931年版『フランケンシュタイン』の研究室セットで使われた本物の装置をレンタルして使用しました。

かんとくさん

かんとくさんつまり、パロディ映画なのに小道具だけは超ガチだったんだね

この映画の特徴は、単なるお笑いではなく、オリジナルへの深い愛情です。わざわざモノクロで撮影し、1931年の映画で実際に使われた実験室の機材まで借りて使うほどのこだわりよう。そこにブルックスらしいドタバタ劇が加わり、笑いと驚きの絶妙なバランスを生み出しています。

最大の見どころは、怪物(ピーター・ボイル)がタキシード姿で「Putting on the Ritz」を歌い踊る名シーン。ホラーのイメージを覆す爆笑必至の場面です。

主演のワイルダーは「この脚本を映画化するなら、監督はメル・ブルックス以外考えられない」と言って企画をゴリ押し。さらに「監督がカメオ出演しないこと」を条件にしました。

しかしブルックスはちゃっかり声だけ出演しています(笑)

どんな重いテーマも笑いの力で新しい魅力に変えられるということでしょうか。

ユーモアは人々を魅了し続ける力を持っているのです。

かんとくさん

かんとくさんたまにはこういうバカバカしさも必要だよね

悪魔のいけにえ

画像引用元:映画.com

(NO.0607)

監督:トビー・フーパー

83分/R15+/アメリカ

原題または英題:The Texas Chain Saw Massacre

配給:松竹メディア事業部

わずかな予算で作られながら、ホラー映画の歴史を変えた伝説的作品です。若者たちがテキサスの田舎で、人肉を食べる一家に遭遇し、次々と恐怖に巻き込まれていくという物語です。

タイトルに「チェーンソー」があるので血まみれを想像しますが、実際はほとんど流血シーンがありません。観客が勝手に想像して史上最も血まみれの映画だと思い込んでしまった典型例です。

この映画の特徴は、実は血の量が非常に少ないことです。多くの恐怖シーンは、直接的な描写ではなく、音や雰囲気、そして観客の想像力によって作り出されています。特にチェーンソーを持ったレザーフェイスは、その後のホラー映画に大きな影響を与えた象徴的なキャラクターとなりました。

低予算映画の革新でもあり、ホラー映画の金字塔として今でも語られます。海外の批評サイトでも高く評価され、ニューヨーク近代美術館に作品が収蔵されるほど映画史的に重要な作品です。

かんとくさん

かんとくさん撮影が低予算すぎて、セットに飾られている骨や皮は本物の動物のものなんだよ

照明に照らされて腐敗臭がスタジオ中に充満して大変だったそうですね

恐怖は血や暴力の直接描写だけで生まれるのではなく、想像力によって何倍にもなるということを教えてくれます。

限られた予算でも、工夫次第で強烈な印象を残す作品が作れることを証明したのです。

ブレージングサドル

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0608)

監督:メル・ブルックス

93分/アメリカ

原題または英題:Blazing Saddles

配給:ワーナー・ブラザース映画

西部劇を大胆にパロディ化したコメディ映画です。物語は、黒人の保安官バートが西部の町に赴任するところから始まります。人種差別が色濃く残る町の人々は最初こそ反発しますが、バートは知恵とユーモアで次第に彼らの心を変えていきます。

この映画の特徴は、西部劇のお決まりのパターンを徹底的に笑いに変えることです。さらに、映画の最後には撮影現場や映画館にまで物語が広がる型破りな展開があり、驚く展開になります。

かんとくさん

かんとくさん監督のブルックスは、映画内でインディアンの酋長、知事、そしてドイツ人演出家の三役を演じているよ

気づくとなかなか面白いですね

人種差別を笑いで風刺する大胆さは今でこそ笑えますが、当時はセンセーショナルで過激すぎるという批判もありました。

笑いには偏見や権威を打ち破る力があるということでしょうか。

人種差別用語がバンバン飛び交う脚本に、ワーナー・ブラザースの重役は「これは絶対に公開できない」と猛反対。ところがテスト試写では観客が爆笑の嵐。公開が決まり、大ヒットにつながりました。

真面目に議論すると対立を生むテーマでも、ユーモアを通せば心を開くことができるメル・ブルックスは笑いによって社会の問題を映し出した先駆者でした。

しかし最近、笑いはダメという風潮が多いですね。以前は笑えたけど現代は差別だからダメとか。その辺の心理学も、映画の世界ではどんと感じることができるのです。

セリーヌとジュリーは舟でゆく

画像引用元:映画.com

(NO.0609)

監督:ジャック・リヴェット

193分/フランス

原題または英題:Celine et Julie vont en bateau

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

現実と幻想が入り混じる不思議な物語です。図書館員のジュリーと奇術師のセリーヌという二人の女性が出会い、謎の屋敷に迷い込みます。そこで繰り返されるメロドラマのような出来事を体験しながら、物語の中に入り込んでいく。そんな夢のような体験を描いています。

上映時間の長い映画ですが、遊び心にあふれた演出と二人の楽しいやり取りが飽きさせません。

この映画は即興演技が大量に取り入れられており、実際の撮影現場では台本があっても女優たちが勝手に遊び始め、そのまま採用されたシーンが多いとか。だから妙に「友達同士の悪ふざけ」感が強いんです。

だから妙に「友達同士の悪ふざけ」感が強いんですね

映画を観ることの楽しさを再発見させてくれる作品であることを感じとれるかと思います。

最大の魅力は、ジュリエット・ベルトとドミニク・ラブリエールの二人が演じる主人公たちの掛け合いです。まるで親友同士がふざけ合っているような自然な演技が、不思議な物語に温かみを与えています。

人生も物語も自由に楽しんでいいということ。こんな当たり前に感じることですが、この映画からズシンと心に感じてくるのです。

予定調和ではなく、想像力と遊び心で新しい世界を作り出す喜びを体感させてくれるでしょう。

かんとくさん

かんとくさん監督のジャック・リヴェット自身がエキストラで出ているシーンあるよ。セリフはないけど

不安と魂

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0610)

監督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー

92分/G/西ドイツ

原題または英題:Angst essen Seele auf

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

本来の邦題は『不安は魂を食いつくす』です。Angst essen Seele auf、英:Ali: Fear Eats the Soul

本来の直訳は「不安は魂を食いつくす」。しかし日本公開時、配給会社が「タイトルが重すぎて観客が引く」と考え「不安と魂」と柔らかい邦題に変更。でも、結果として意味がぼやけたため、今では映画ファンの間で「原題に忠実にすべきだったのでは?」とよく話題にされます。

邦題あるあるで、よくあるタイトル騒動ですね

60代のドイツ人未亡人エミと、30代のモロッコ人労働者アリの恋を描いた作品です。年齢差も国籍も違う二人が惹かれ合い結婚しますが、周囲の人々からの冷たい視線や差別に直面します。家族、隣人、同僚たちの偏見が二人を苦しめていく様子が、静かに、しかし鋭く描かれています。

1974年のカンヌ国際映画祭では国際映画批評家連盟賞を受賞し、ファスビンダーの代表作として映画史に名を刻んでいます。

見どころは、無駄のない演出で人々の冷酷さを描く手法です。

監督は「ラブストーリーに見えるけど、これは社会がいかに人を孤独にするかの話。愛は一時的にそれを和らげる薬でしかない」とインタビューでコメントしました。

けっこう深いですね

長い沈黙や、ドアや窓を使った構図で、二人がどれほど孤立しているかが伝わってきます。

社会の偏見がいかに人を傷つけるか、それでも愛は人生の支えになるということを教えてくれます。

表面的には小さな物語ですが、誰もが直面する違いを受け入れることを深く考えさせてくれる作品です。

まとめ

この記事では、『死ぬまでに観たい映画1001本』のうち、1970年~1974年までの、70年代前半の概要をお伝えしました。

かんとくさん

かんとくさんあ~あ。「いいね」が少なくて不安だぁ

SNSですか??

かんとくさん

かんとくさん気をつけなきゃ。不安は魂どころかアルゴリズムまで食いつくすよ~!

SNSやりすぎなんじゃないですか?

『死ぬまでに観たい映画1001本』の完全リストはこちらです。

1900年~1920年代の概要記事はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1900~1920年代リスト

30年代の概要はこちら

40年代の概要はこちら

50年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1950年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1950年代リスト(後編)

60年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1960年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1960年代リスト(後編)

70年代後半の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1970年代リスト(後編)

80年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1980年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1980年代リスト(後編)

90年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1990年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1990年代リスト(後編)

2000年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』2000年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』2000年代リスト(後編)

2010年代の概要はこちら

2020年代の概要はこちら