この記事では

『死ぬまでに観たい映画1001本』全リスト作品の概要を簡単に説明しています。

全部で1200作品以上あり一つの記事で紹介しきれないので、年代別に分けています。

ここでは、1960年代後半の、1965年から1969年までの作品を紹介します。

かんとくさん

かんとくさん今日も映画を見るぞ

いいですねえ

各映画の概要を簡潔に紹介しています。考察はほとんど書いていません。まずは感覚を楽しんでいただき、あなたのハートを動かしてもらうのが目的です。

人生の岐路において、役立つ映画がここでもわんさかと掲載されています。

興味がある作品はどんどん鑑賞していきましょう。そして次の興味をひきだして、映画ライフを充実させていきましょう。

かんとくさん

かんとくさん現代の映画に影響を与えた作品が多いよ

記事を順番で見ていくと長くなるので、こちらの一覧リストから見るといいですよ。

このリストの作品名から概要の記事に飛べます

1965年

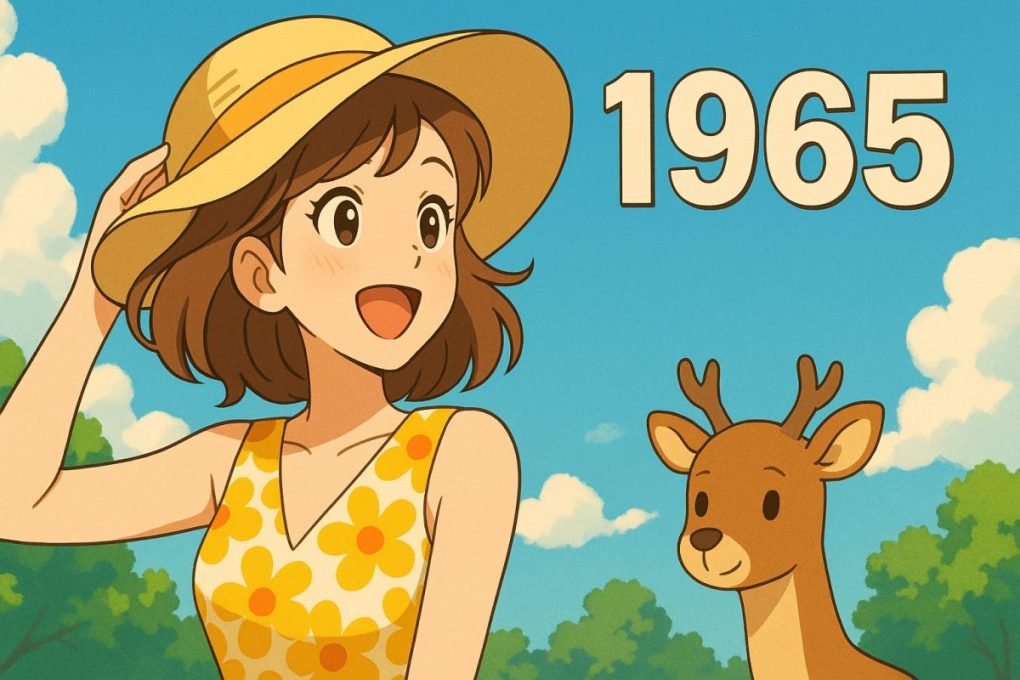

大通りの店

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0447)

監督:ヤン・カダール、エルマール・クロス

128分/チェコスロバキア

原題または英題:OBCHOD NA KORZE he Shop on Main Street

日本公開情報なし

第二次世界大戦中のスロバキアを舞台にした人間ドラマです。平凡な大工トノが、ナチスの政策によってユダヤ人の老女ロザリアが営む小さなボタン店の「管理人」に任命されるところから物語が始まります。

アカデミー外国語映画賞も受賞しました。観終わった後、心に重く何とも言えない痛みが残りますよ。

主演のヨーゼフ・クローネルは戦争中に実際にスロバキアで徴兵を逃れ、ユダヤ人の友人を助けた過去があるんです

演技ではなく、人生が重なっていたのですね

この映画の見どころは

〇言葉も通じにくい二人が次第に心を通わせていく温かな日常

〇その日常が戦争という巨大な暴力によって引き裂かれていく過程

派手な戦闘シーンはなし。ごく普通の人間が「何もしない」という選択を重ねるうちに、知らず知らず悪に加担していく恐ろしさです。

悪いことをしないだけでは十分ではないということでしょうか。

誰かが苦しんでいるとき、声を上げず見て見ぬふりをすることも、ある種の加担なのです。善意は行動で示さなければ意味がない。

日本でも、凶悪な殺人事件が目の前におこっているのに、スマホ撮りばかりしている人たちも同じですよね?

ドクトル・ジバゴ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0448)

監督:デヴィッド・リーン

197分/イタリア・アメリカ

原題または英題:Doctor Zhivago

配給:MGM

舞台はロシア革命という歴史の大転換期。医師で詩人でもあるジバゴが、妻トーニャがいながらも、美しいララと運命的な恋に落ちていく姿を描く、壮大なラブ・ストーリーです。

モーリス・ジャールが作曲した「ララのテーマ」は、世界中で愛される名曲として語り継がれています。広大な雪原や美しい夕暮れの風景が、愛の切なさと時代の無情さを表現しています。

ロシア革命の映画なのに、実際はスペインとフィンランドで撮影されました。理由は冷戦真っ只中でソ連が撮影許可を出さなかったからです。スペインの雪が足りず、スタッフが石膏を粉にして雪の代用品にしました。俳優たちは「くしゃみが止まらなかった」と苦笑いしたとか。

見どころは、革命という巨大な変化の中で、それでも人間らしく生きようとするジバゴの姿です。

彼は誰かを支配することも、激しく抗うこともできない。ただ誠実に、詩を書き、愛することを選び続けます。その優しさが、皮肉にも彼を悲しい運命へと導いていきます。

どんなに厳しい時代でも、心まで奪われることはないということです。

人間関係、報われない努力、今だってさまざまな難関があります。それでも、誰かを思いやる気持ちや、自分の中の小さな夢までは誰にも奪えません。

ジバゴの「心の自由」は、現代で言えば「どんなに息苦しい社会でも、自分の感じ方だけは選べる」ということ。その自由だけは、誰にも奪えないのです。

原作のパステルナークはノーベル文学賞を受賞したが、ソ連政府の圧力で辞退。彼が『ジバゴ』で描いた「思想より人間を信じる心」は、体制には不都合だったのです

映画の大ヒットによって、彼の名前がより広く知られることになりました

THE WAR GAME

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0449)

監督:ピーター・ワトキンス

47分/イギリス

原題または英題:The War Game

日本公開情報なし

もし核戦争が起きたら、一般市民の生活はどうなるのか!? それをニュース番組のような形式で描いたドキュメンタリー風の映画です。

BBCが制作したにもかかわらず、「あまりに恐ろしすぎる」という理由で放送が禁止され、実際にテレビで流されたのは20年後の1985年でした。その間、映画館や海外の映画祭で上映され、評価を高めました。1967年にはアカデミー賞ドキュメンタリー長編賞を受賞しています。

この映画の見どころは、派手な演出や音楽がほとんどないこと。淡々と語られる事実と無表情な人々の姿が、強烈な恐怖を呼び起こします。48分の短い作品ですが、深い衝撃を与えます。

かんとくさん

かんとくさん日本では20年後にNHKで初めて放送されたよ。しかし視聴者から「本当に起きた事件ですか?」と問い合わせが殺到したんだ

20年後でも、リアルさはそのままだったんですね

恐ろしいものから目をそらさず、「もしも」を真剣に考えること。

ワトキンスが言いたかったのは、核戦争なんて起こらないと思っている人ほど、いざ起きたときに何もできないということです。だからこそ彼は、想像すること”を怠ること自体が、平和を遠ざけると訴えたのでした。

それが平和を守る第一歩なのだと力強く語りかけてきます。

東京オリンピック

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0450)

監督:市川崑

165分/日本

原題または英題:Tokyo Olympiad

配給:東宝

1964年の東京オリンピックを記録したドキュメンタリー映画です。単なる記録映画ではなく、選手の汗や表情、観客の息づかいまでを詩のように映し出した芸術作品として知られています。

日本政府は国威発揚のための記録映画を期待していましたが、市川監督は「人間の美しさ」に焦点を当てました。政府はもっとヒーローを目立たせてほしかったと批判されました。しかし海外では、名作ドキュメンタリーという扱いになりました。

かんとくさん

かんとくさん政府は最初「撮り直せ!」と言ったんだって

しかし市川監督は「もう選手は日本にいませんから」と返したそうです(笑)

見どころは、競技の勝敗より必死に頑張る人間の姿です。「走者の息づかい、倒れ込む選手の背中、観客のざわめき」

スローモーションや望遠レンズを駆使した美しい映像は、後のスポーツ中継にも大きな影響を与えました。

完成版をみた黒澤明は、人間の動きを撮るのはオレのほうが下だと言ってこの映画に嫉妬したんです

勝つことだけが美しさではないのかもしれません。

全力で走り、跳び、時には負ける。その姿こそが人間の輝きなのです。オリンピックという祭典の中に生きることの美しさを見出そうとしたのです。

魂のジュリエッタ

画像引用元:映画.com

(NO.0451)

監督:フェデリコ・フェリーニ

148分/イタリア・フランス

原題または英題:Giulietta degli spiriti

配給:コピアポア・フィルム

フェデリコ・フェリーニ監督が妻で女優のジュリエッタ・マシーナを主演に迎えた、幻想的な心理ドラマです。家庭で孤独を感じる中年女性ジュリエッタが、夫の浮気をきっかけに自分の心の奥深くを見つめていく物語です。

フェリーニ初のカラー長編作品で、赤や青といった鮮やかな色彩が、ジュリエッタの揺れ動く心を表現しています。

現実、夢、記憶、そして不思議な幻影が入り混じる構成は難解度ありますが(フェリーニ作品は大抵こんな感じです)

これは自分を見失った女性が、もう一度自分を取り戻すお話しなのです。

フェリーニ本人がスピリチュアル好きで、撮影現場には常に霊媒師を呼んでいました。彼女は「今日は悪い霊がいる」と言い出し、撮影が一時中断したこともあります。スタッフは「幽霊より締切の方が怖い」とボヤいていました。

他人に理解されなくても、自分を許すことが救いになるということですね。

フェリーニが描いたのは、愛や結婚の物語ではなく、自分らしく生きることそのものだったのです。

脚本が迷走しすぎて、記者に「映画は何を語るんですか?」と聞かれたとき、「撮っている私にもまだ分からない。終わってから考える」と返答。

評論家が意味を読みとって、「そうそう。それだよ!」と適当に答えていたとか(苦笑)

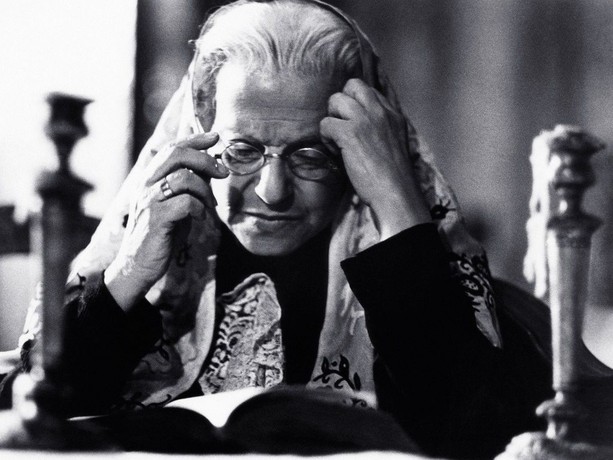

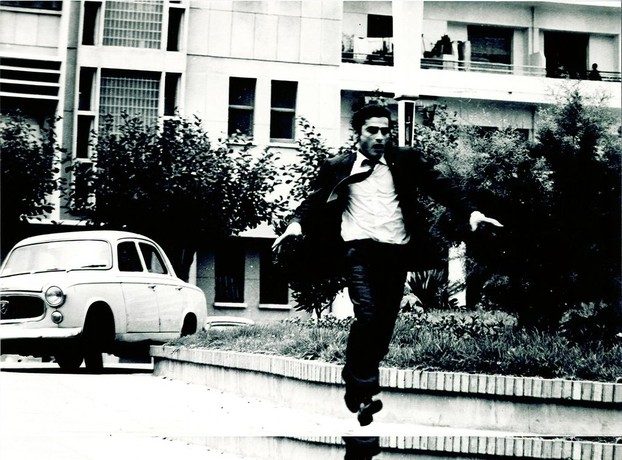

アルジェの戦い

画像引用元:映画.com

(NO.0452)

監督:ジッロ・ポンテコルヴォ

121分/イタリア・アルジェリア

原題または英題:La Battaglia Di Algeri

配給:コピアポア・フィルム

1950年代のアルジェリアで起きた、フランス植民地支配からの独立闘争を、実際の出来事をもとに描く社会派映画です。

全編がまるでニュース映像のように撮られているのが特徴です。

モノクロ撮影、手持ちカメラ、そして出演者の多くが実際の市民や元兵士です。あまりにリアルなため、公開当時「これは本物の記録映像では?」と勘違いする観客が続出しました。

1966年にベネチア映画祭で金獅子賞を受賞し、アカデミー賞にも複数回ノミネートされました。

監督は拷問シーンを撮影した際、俳優の演技に圧倒され、途中で撮影を止めて泣いてしまいました。

かんとくさん

かんとくさん監督はその後「あの瞬間、カメラを向けることが罪に思えた」と語ったんだよ

見どころは、どちらか一方に肩入れしない描き方です。

独立を求める側、それを抑える側、それぞれに信念があって残酷です。見た人は「正義とは何か」を突きつけられ、戦争という構造そのものの恐ろしさを思い知らされます。

正義を掲げる人ほど、人は残酷になれるということでしょう。

理想を語っても相手の痛みを忘れれば、結局は暴力の連鎖に陥るのです。

サウンド・オブ・ミュージック

画像引用元:映画.com

(NO.0453)

監督:ロバート・ワイズ

174分/G/アメリカ

原題または英題:The Sound of Music

配給:20世紀フォックス

不朽の名作ミュージカルです。実話をもとに、1930年代のオーストリアを舞台に、見習いシスター・マリアが、軍人トラップ大佐の家で家庭教師となり、7人の子どもたちと大佐の心を音楽で開いていく姿を描きます。

美しいアルプスの風景、心に残るメロディー、そしてジュリー・アンドリュースの伸びやかな歌声。

「ドレミの歌」や「私のお気に入り」など、今も誰もが口ずさめる名曲が満載です。華やかなミュージカルですが、ナチスの影が迫る時代背景も描かれており、家族の絆や自由への葛藤を伝えています。

有名なオープニング。アルプスの草原でマリアが両手を広げて歌うシーン。じつは撮影時、背後からヘリコプターで風を起こしていたため、毎テイクごとに強風で吹き飛ばされて転倒していました。

アカデミー賞では作品賞を含む5部門を受賞しました。

かんとくさん

かんとくさんマリアと子供たちは、実際には仲良しだったよ

人生が嵐のようでも、希望の歌は自分で奏でられるということをこの映画から感じます。

困難な時こそ声を出して歌い、前を向いて進む姿が、生きる力を与えてくれることでしょう。

髪を短くした男(DE MAN DIE ZIJN HAAR KORT LIET KNIPPEN)

画像引用元:moviecrashcourse.com/より引用

(NO.0454)

監督:アンドレ・デルヴォー

94分/ベルギー

原題または英題:The Man Who Had His Hair Cut Short

日本公開情報なし

静かな表面の下で心が崩れていく様子を描く心理ドラマで、ヨーロッパ映画らしい文学的な作品です。

主人公は弁護士で教師でもあるゴヴェルト。彼は生徒のフランに密かに恋心を抱きますが、その感情を抑えきれず苦しみ、転職して町を去ります。しかし後に彼が立ち会った解剖の衝撃が、彼の精神をゆっくりとむしばんでいきます。

タイトルの「髪を短くした」という行為は、心を整理しようとする彼の姿を象徴しています。

モノクロの美しい映像と静寂の演出が印象的で、セリフは少なく、カメラは主人公の表情と沈黙を長く追います。

主演俳優セネ・デ・ドンケレは、タイトル通り実際に自分の髪を切るシーンを一発撮りで撮影。本当に髪を切っています。

かんとくさん

かんとくさん撮り直しができないから監督は3日間緊張して眠れなかったんだって

その結果、そのワンカットが映画の象徴になりましたね

現実と幻想の境が溶けていく構成は、ヨーロッパ映画の心理描写に大きな影響を与えました。

感情を抑えることが必ずしも正しいかどうかはわかりません。押し殺した想いは形を変えて自分をむしばむ!静かな映像の奥で、そんな心の叫びが響いています。

今では道徳的に日本だと敬遠されがちな内容。でも人間の本能には逆らえません。

アルファヴィル

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0455)

監督:ジャン=リュック・ゴダール(ハンス・リュカス)

99分/フランス・イタリア

原題または英題:Alphaville

配給:マーメイドフィルム

感情を禁止された未来都市で、愛を取り戻そうとする男の物語を、SF、フィルム・ノワール、そして哲学を融合させて描いています。

秘密捜査官レミー・コーションは、人工知能アルファ60が支配する都市アルファヴィルに潜入します。この街では感情、詩、涙、そして「愛」という言葉さえも禁止されています。彼は支配者の娘ナターシャと出会い、彼女に愛するという概念を教えていきます。

1965年のベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞。

驚くべきは、未来都市の描写に特撮を一切使わず、当時のパリの建物を撮影したこと。低予算ながら強烈なリアリティを生み出しました。

ゴダールの妻だったアンナ・カリーナは撮影中、難解なセリフを覚えられず、急にポール・エリュアールの詩を朗読し始めた。監督は「いいね、それ使おう」と即採用。

その詩の一節が映画の象徴的なセリフになりました

理性だけでは人は生きられないというメッセージを伝えています。現代でも会社や学校で、みんなが「効率」「生産性」「データ」で動いている時代。

たとえば職場で同僚の誕生日に花を一輪置くとか、夜遅く残業してる友人に一言メッセージを送るとかそういう計算にならない行為があると印象が変わったりしますよね?

『アルファヴィル』で主人公が「愛の言葉」を取り戻そうとするのは、まさにその感覚に近いのです。

データや効率に支配された世界でも、愛や詩の一行が秩序を超える力を持つのです。

オーソン・ウェルズのフォルスタッフ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0456)

監督:オーソン・ウェルズ

115分/スペイン・スイス

原題または英題:Falstaff Chimes at Midnight

配給:フランス映画社

シェイクスピアの5つの作品を再構成した作品です。主に『ヘンリー四世』をベースに、ウェルズが愛してやまなかった登場人物フォルスタッフを中心に描いています。

物語は、放蕩息子ハル王子(のちのヘンリー五世)と、陽気でずる賢い老騎士フォルスタッフの友情が軸です。飲んだくれで嘘つきだけれど、誰より人間らしいフォルスタッフ。彼が若き王子に見放され、孤独のうちに去っていく姿は、老いと友情、名誉と裏切りを象徴しています。

低予算ながら、戦闘シーンの迫力と詩的な映像演出は圧巻です。

スペインでロケをしていたとき、ウェルズは資金不足で正式な許可を取らずに中世の城で撮影を開始。警備員が来たとき、ウェルズは「BBCの教育番組だ」と適当に言い逃れました。

かんとくさん

かんとくさん結局バレなかったんだって

恐るべし、ウェルズ

この映画が教えてくれるのは、老いは敗北ではなく、受け入れる知恵ということ。

若い世代が中心になって会議を進める。自分は口を出しすぎず、横でゆっくりコーヒーを飲む。かつてのように評価の中心にいないけれど、「もう俺の出番じゃない」と苦笑いできる。

それが悔しさではなく、少しの誇りに変わる瞬間。

このように静かに幕を閉じるのも人間の誇りです。この映画はそういうことを伝えているのです。

ファスター・プッシー・キャット キル!キル!

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0457)

監督:ラス・メイヤー

84分/アメリカ

原題または英題:Faster, Pussycat! Kill! Kill!

配給:フィクション・インク

異色のアクション映画です。B級映画の枠を超えた強烈なパワーで、フェミニズム以前のフェミニズム映画とも呼ばれる作品です。

ラス・メイヤーが撮影前夜、飲みながら「もっと速く!もっとエロく!もっとバカっぽく!」と叫び、その勢いで“Faster, Pussycat! Kill! Kill!”とメモに書いたのが始まりです。翌朝スタッフに見せたら「意味は分からないけどインパクトはある」と採用され、これがタイトルになりました。

物語は、黒いレーシングスーツの3人のゴーゴーダンサーが砂漠を疾走する場面から始まります。リーダーのヴァーラは、男もひれ伏すほどのカリスマを持つ女性。彼女たちは青年を殺害し、恋人を人質にして金を奪おうとします。

ラス・メイヤー独特の構図とテンポが生み出す狂気のスピード感が、今も熱狂的なファンを生んでいます。

1965年の初上映では、暴力的・性的すぎるとして地元警察が劇場を訪れたといいます。

かんとくさん

かんとくさんしかし観客のほとんどが女性で、警察は口をあんぐり

時代が追いついていなかったのでしょう

自由には危険がつきものです。

常識を突き破るエネルギーは破壊的でもある。それでも、止まらない女たちの疾走は、反逆心を揺さぶることになるでしょう。

ヴィニール

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0458)

監督:アンディ・ウォーホル

70分/アメリカ

原題または英題:Vinyl

日本公開情報なし

アントニー・バージェスの小説『時計じかけのオレンジ』を原作に、スタンリー・キューブリックが映画化する6年も前に、ウォーホルが極めてラフな形で映像化したという実験映画です。

アンディ・ウォーホルは、20世紀アメリカを代表するアーティストのひとりです。簡単に言うと「普通のものをアートにしてしまった」ような人。

「キャンベルスープ缶」や「マリリンモンローの顔」などの代表作があります。

ちなみにローリング・ストーンズのアルバム『スティッキー・フィンガーズ』の有名なジッパー付きジャケットはウォーホルが手掛けたものです。

混同する人いるけど、ベロマークは違う人ですからね

主人公は暴力的な青年ヴィクター。彼が矯正実験の被験者となり、痛みを通して「自由」と「暴力」の関係を問われていきます。ただし、いわゆるストーリーはほぼ存在せず、約70分間ほとんどが即興です。ジェラルド・マランガ、イーディ・セジウィックらがカメラの前で自由に動き、しゃべり、沈黙します。

1965年の初上映では、開始10分でざわざわしはじめ、30分で客席の半分が退出したというエピソードも

かんとくさん

かんとくさんウォーホルはそれを見て「完璧だ。退屈を作るのが一番難しい」と言い放ったんだよ

固定カメラで構図も動かず、俳優はカメラを意識せず演じる。映画というより、現実をそのまま展示するアートに近い試みです。

賛否両論を呼びましたが、ウォーホルの「映画”何も起きない場として成立させる」理念が表れています。

完成より、挑戦が記憶に残るのです。整っていなくても、リアルな瞬間が心を動かす。映画という形式に「自由であれ」と言い放った反逆の記録です。

サラゴサの写本

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0459)

監督:ヴォイチェフ・イエジー・ハス

182分/ポーランド

原題または英題:Rekopis znaleziony w Saragossie

配給:ザジフィルムズ

18世紀のポーランド貴族ヤン・ポトツキの小説が原作で、物語の中に物語が連鎖していく迷宮のような構造を持つという、壮大な幻想叙事詩です。

ナポレオン戦争下のスペインが舞台。軍人アルフォンソが荒野で拾った写本を読み始めると、彼自身がその物語の登場人物となり、夢か現実か分からない体験に巻き込まれます。幽霊、美女、悪魔、修道士さまざまな人物の語る逸話が折り重なり、現実と幻想の境界が曖昧になっていきます。

複雑な構成にもかかわらず、映像は圧倒的に美しく、古い絵画の中をさまよう感覚になります。

ハス監督は編集段階で「これは第何話目だったっけ?」と本気で混乱。脚本助手が「監督、今は物語の中の物語の中の夢です」と説明しても、「なるほど……それは現実のほう?」とさらに迷子に。

もはや現場全体が映画の中に飲み込まれていたんですね

この映画が教えてくれるのは、「人生も未完の写本である」ということ。人は自分の物語を語っているつもりでも、誰かの物語の一部かもしれない――生きるとは解釈することだと、静かに語りかけてきます。

反撥

画像引用元:映画.com

(NO.0460)

監督:ロマン・ポランスキー

105分/イギリス

原題または英題:Repulsion

配給:マーメイドフィルム

美しくも壊れゆく若い女性の精神を、極限の映像で描いています。

ロンドンで姉と暮らす内気なマニキュアリスト、キャロル。姉の恋人への嫌悪をきっかけに、男性全般への恐怖を募らせ、現実との境界を失っていきます。姉が留守にすると、アパートは彼女の精神そのものとなり、壁のひび割れ、腐ったウサギ、幻覚の手など、すべてが彼女の恐怖を具現化していきます。

劇中、キャロルの部屋に放置されるウサギの死体。撮影初日には小道具のニセものを使っていたが、ポランスキーが「リアリティが足りない」と言い出し、本物の肉を使うことに。数日後には本当に腐り始め、スタジオ中が地獄の臭いに。

一番のホラーは匂いだったのかもしれません

ドヌーヴの繊細な演技とポランスキーのカメラワークが称賛され、後の多くの心理ホラーに影響を与えました。

心の中の恐怖からは逃げ場がないということです。

外の世界を閉ざせば、内側の闇が形を持ち始める。恐怖とは怪物ではなく、孤独が熟した果実だと示しています。

静かな部屋の中では、あなたの心が一番怖いということを痛感します。

キャロルの幼少期の写真として登場するあの1枚、実際は撮影助手の妹の写真を流用。急遽必要になって「今手元にあるやつでいいや」と使ったという適当さ。。。

気狂いピエロ

画像引用元:映画.com

(NO.0461)

監督:ジャン=リュック・ゴダール(ハンス・リュカス)

105分/フランス・イタリア

原題または英題:Pierrot le Fou

配給:オンリー・ハーツ

男女の逃避行を、鮮やかな色彩と詩的な映像で描いたまさに映像による恋愛小説のような作品です。

物語は、退屈な結婚生活を送るフェルディナンが、かつての恋人マリアンヌと再会するところから始まります。彼は妻子を捨て、彼女と共にパリから地中海へと逃げ出します。しかし、二人の前には愛と自由、そして避けられない破滅が待っていました。

ゴダールは大胆な編集や鮮やかな色彩、音楽の使い方で映画の新しい可能性を切り開き、後の映画作家たちに大きな影響を与えました。

かんとくさん

かんとくさん脚本は、監督がその日その場で書いていたんだよ

見どころは、ラストシーンでベルモンドが顔を青く塗り、赤いダイナマイトで自らの命を絶つ衝撃的な場面です。

愛の高揚と絶望が同時に爆発する名シーンです。

ベルモンドの顔を青く塗るシーン。メイク係が「顔が負けてしまう」と薄めに塗ったら、ゴダールが「もっと死ぬほど青く!」と怒鳴りました。ベルモンドが鏡を見て「まるでスーパーマンのゾンビだ」とぼやいたとか。

愛や自由を手に入れようとすると、それは壊れてしまうという人生の矛盾!それでも人は求め続けます。

そんな永遠のテーマを、美しい映像で焼きつけた作品なのです。

黄金の河

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0462)

監督:リッティク・ゴトク

143分/インド

原題または英題:Golden Line/Subarnarekha

日本公開情報なし

1947年のインド・パキスタン分離独立によって故郷を失った人々の痛みを、一つの家族の視点から描いたという人間ドラマです。

物語は、東パキスタンから西ベンガルへ逃れてきた兄イシュワルと妹シータの再出発から始まります。難民キャンプで低カーストの女性が拉致されるのを目撃した兄は、その息子アビラムを引き取り、3人で新しい生活を始めます。スバルナレーカー川のほとりでささやかな暮らしを築こうとしますが、カースト制度や貧困の現実が彼らを追い詰めていきます。シータとアビラムが恋に落ちたとき、悲劇が動き出します。

静かな映像の中に抑えきれない感情を込める表現が特徴です。

見どころは、タイトルにもなった川の存在です。

「黄金の糸」を意味するスバルナレーカー川は、豊かさの象徴でありながら、過去と痛みを流し去る境界線でもあります。妹シータが幼い頃に夢見た「新しい家」の歌が、ラストシーンで彼女の息子によって再び歌われる場面は、希望と絶望が交錯する名シーンです。

かんとくさん

かんとくさん監督は編集中、何度も「この場面は短すぎる」と言って1カットを伸ばしたんだ。最終的に映画が3時間近くになったんだよね

観客が川になっちゃいますね

時代は変わっても、人は愛と喪失を繰り返すという真実があります。

それでも、人は新しい場所で生きようとする。そんな痛みと希望を同時に抱く人間の姿が描かれているのです。

1966年

HOLD ME WHILE I’M NAKED

画像引用元:kucharbrothers.org/より引用

(NO.0463)

監督:ジョージ・クッチャー

15分/アメリカ

原題または英題:Hold Me While I’m Naked

日本公開情報なし

15分の短編作品です。彼の代表作であり、地下映画史上もっとも人間的な作品とも評されています。タイトルは挑発的ですが、内容は意外にも繊細で哀しい。裸なのは体ではなく、心のほうです。

物語は、低予算映画を撮る監督(クッチャー自身)が、主演女優が「裸のシーンばかりでうんざり」と降板してしまい、撮影が中断してしまうところから始まります。彼は自分の部屋で一人、幻想と現実を行き来しながら、孤独と欲望の狭間を彷徨います。カメラは彼の妄想や夢をドライに、しかしどこか愛おしく見つめていきます。

かんとくさん

かんとくさん主演女優は本当に逃げたんだよ

撮影中、主演女優が「裸になるのはイヤ」と言って途中で帰宅。そのまま戻りませんでした。クッチャーはやむなく自分が代わりに登場して映画を完成。つまり監督が監督を撮ることになり、結果として映画のテーマ(孤独と自己露出)が現実化しました。

世界では意外にもカルト的人気を誇っています。粗い16ミリ映像と家庭的なセットがリアルで、まるで他人の夢をのぞいているような感覚になっていきます。

見どころは、クッチャー本人の存在です。

彼は「撮る者」であり「撮られる者」でもあり、アマチュア的な不器用さを通して、芸術家の滑稽さと人間の弱さをむき出しにしています。

ラストシーンで母親が作った質素な食事を前に、カメラを見つめて語る言葉が心に残ります。

孤独もまた作品になるのです。

誰にも見せられない弱さをあえて見せることで、他者とつながる。クッチャーはその短い時間で、不器用な人間の尊厳を照らしています。

クッチャーにとって裸になるとは、失敗も恥も隠さないこと。このメッセージは響きますね。

バージニア・ウルフなんかこわくない

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0464)

監督:マイク・ニコルズ

131分/アメリカ

原題または英題:Who’s Afraid of Virginia Woolf?

配給:ワーナー・ブラザース映画

舞台劇の名作を映画化した心理ドラマで、名優エリザベス・テイラーとリチャード・バートンという実生活でも夫婦だった二人が、激しい夫婦喧嘩を演じています。

物語は、大学教授ジョージと妻マーサが深夜に若い夫婦を自宅へ招くところから始まります。表向きはパーティーのような夜ですが、次第に長年積もった不満や本音が暴かれていきます。皮肉や悪意が入り混じった会話が続き、やがて現実と妄想の境界が曖昧になります。舞台劇のように一つの家の中で物語が進みますが、その密室の息苦しさが観る者に強く伝わってきます。

当時のアメリカ映画では、卑語や性的表現は禁止されていたが、本作ではそれを堂々と使用。結果、映画コードの改定につながるきっかけ作品になりました。

この映画のおかげで『ゴッドファーザー』の罵声も許されたとも

テイラーは本作でアカデミー主演女優賞を受賞しました。モノクロ映像が、夫婦の複雑な感情を繊細に映し出しています。

当時まだ33歳だったエリザベス・テイラーは、実年齢より20歳上の役を演じるために、わざと太り、白髪と皺を描いて出演。撮影中に鏡を見て「もう戻れない気がする」とボヤきました。

オスカー受賞後「女優生命を老化で勝ち取ったのは私が初めて」と誇らしげに語ったそうです

実際の夫婦という関係性がそのまま映画に流れ込み、観ている側が息苦しくなるほどリアルです。

愛し合いながらも傷つけ合う二人の姿は、人間関係の複雑さを象徴しています。

愛は真実を突きつけたときに、最も醜く、最も美しいというメッセージを感じます。既婚者は身に沁みる話。でも記憶に留めることができる印象的な作品です。

互いを壊しながらしか繋がれない関係もある。そんな結婚の裏側にある孤独を、容赦なく突きつけます。

かんとくさん

かんとくさんタイトルの意味は「現実と向き合うのが怖い?」ということなんだ

欲望

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0465)

監督:ミケランジェロ・アントニオーニ

111分/イギリス・イタリア

原題または英題:Blow-up

配給:MGM

モダン・アートのように曖昧で、美しく、不安な映画として知られています。1960年代ロンドンのファッション文化を背景に、「見ること」と「真実」の関係をめぐるミステリーを描いています。

物語の主人公は、ファッション写真家トマス。彼は刺激と退屈の間を漂いながら日々を過ごしていたが、ある日、公園で偶然撮影した写真の中に「何か」を見つけます。それは、男女の姿の奥に潜む不可解な影。写真を拡大(Blow-up)すればするほど、真実はぼやけ、何が現実なのか分からなくなっていきます。

モード・ファッション、ロック、アート、性

60年代の「都会の孤独」を見事に封じ込めています。ラストの「見えないテニス」のシーンは印象的ですよね。本当に起きたのかどうかは観る者の判断にゆだねています。

かんとくさん

かんとくさん英語の “Blow-Up” には「写真を拡大する」と「話を大げさにする」という二重の意味があるんだよ

邦題のストレートな「欲望」はある意味わかりやすいですね

見どころは、写真という「事実の記録」が、逆に現実を疑わせるという逆説です。

カメラを通して「見えるもの」と「見えないもの」をめぐる思索を観客に突きつけます。主人公が真相を追うほど、まるで夢の中のように静かに遠のいていくわけです。

「真実は拡大しても見えてこない」ということです。

私たちは見ているつもりでも、実は何も見えていないのかもしれないのです。そんな現代人の目を映す鏡のような作品です。

ひなぎく

画像引用元:映画.com

(NO.0466)

監督:ヴェラ・ヒティロヴァ

76分/チェコスロバキア

原題または英題:Sedmikrasky

配給:チェスキー・ケー

カラフルで、シュールで、奔放。女の子たちが社会のルールをめちゃくちゃに壊していく。それなのに、どこか無邪気で、可笑しくて、美しい作品で、アヴァンギャルド映画の金字塔とも言われます。

物語は、マリエ1号とマリエ2号というそっくりな二人の少女が、「この世界が腐ってるなら、私たちも腐っちゃおう」と決めるところから始まります。二人は食べ物を無駄にしたり、男たちをからかったり、宴会をめちゃくちゃにしたりと、やりたい放題。その狂騒の中に、戦争や権威、性への風刺が見え隠れします。

海外では「フェミニズム映画の始祖」と言われました。公開当時、チェコ政府は食料の無駄遣いを理由に上映禁止にしたほど。

ただの実験映画ではなく、国家すら動揺させた「少女の反乱」でした。

見どころは、そのビジュアルの爆発力です。

映像はカラーとモノクロがめまぐるしく切り替わり、編集はリズムと感情で構成されます。ケーキの山、吊るされたソーセージ、そして笑いながら破壊する少女たち!

それらがまるで現代アートのようにスクリーンを支配します。

かんとくさん

かんとくさん「食べ物を粗末にするな!」という理由で上映禁止になったんだよ

映画が政府に提出されたあと、上映禁止の理由として挙げられたのは“道徳的問題”ではなく、「食べ物を無駄にしている」という一点でした。

「女が社会秩序を壊すのは許されない!でもケーキを壊すのはもっと許されない!」というジョークにもならない時代だったんですね

この映画が教えてくれるのは、「自由とは、まず壊す勇気から始まる」ということ。

誰かが決めた正しさに従うより、自分のルールで生きることのほうがずっと誠実。そんな無秩序の中にしか芽吹かない生きる衝動を描いた、いつの時代でも色褪せない青春映画です。

大酔侠

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0467)

監督:胡金銓(キン・フー)

91分/香港

原題または英題:大酔侠 Come Drink with Me

日本公開情報なし

「だいすいきょう」と読みます。後の香港アクション映画の礎を築いた伝説的作品です。剣と詩、静寂と暴力、美と孤独が一体となった、まるで東洋のバレエのような一本です。

物語は、知事の息子が山賊に誘拐され、その救出のために女剣士・金燕子が単身で敵地に乗り込むというもの。彼女は酒場で敵を挑発し、刀と知恵で立ち向かいます。その姿は当時の香港映画界では異例の「女性ヒーロー」像となりました。

やがて彼女は、かつての侠客で今は酔いどれ僧の「酔侠」と出会い、共に戦いながら人間としての誇りを取り戻していきます。

かんとくさん

かんとくさん主演のチェン・ペイペイ、実は当時まだ19歳だったんだよ

緊迫した戦闘シーンの合間に「お菓子どこ?」とスタッフに聞いていたそうですね

派手なワイヤーアクションよりも、間と構図で魅せる演出が特徴でといえます。

見どころは、アクションの緊張と美学です。

特に序盤の「酒場の対決シーン」は、セリフがほとんどなく、視線と音だけで戦いの気配を描き出す名場面は圧巻で記憶に残るものとなるでしょう。

強さとは、孤独を抱えたまま進むことも必要なのです。

華やかな剣の舞の裏で、金燕子は信義と自由のあいだで揺れながら、それでも剣を抜く。武侠映画を詩に変えた、美しい作品です。

セコンド アーサー・ハミルトンからトニー・ウィルソンへの転進

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0468)

監督:ジョン・フランケンハイマー

106分/アメリカ

原題または英題:Seconds

配給:パナマウント映画

アメリカン・ニューシネマの先駆けとも言われる異色作です。人生を「やり直したい」という願望を題材に、人間のアイデンティティと孤独を冷徹に描きます。

主人公アーサー・ハミルトンは、銀行員として安定した生活を送る中年男性。しかし、満たされない日々の中で、突然、死んだはずの旧友から電話を受けます。その友人が紹介した「謎の組織」は、金を払えば自分の死を偽装し、外見も名前も変えて第二の人生を与えてくれるという。

手術を経て彼はロック・ハドソン演じる「トニー・ウィルソン」として新しい人生を始めますが、やがてその自由の裏にある恐ろしい代償を知ることになります。

あの冒頭の手術シーン、なんと本物の整形外科医を使い、実際の手術映像を混ぜて撮影。上映前に観たスタッフが「気分が悪くなった」と退席。

撮影監督ジェームズ・ウォン・ハウのモノクロ撮影はアカデミー賞にノミネートされ、広角レンズで人物を歪ませる映像は、不安と閉塞をそのまま体感させる革新的手法です。

かんとくさん

かんとくさん主演のロック・ハドソンは、撮影中に本気で鬱状態になっちゃったんだよ

見どころは、理想の人生を手に入れても、魂は変えられないというテーマでしょうか。新しい顔を得た男が、次第に自分の中身がアーサーのままであることに気づく過程は、まるで悪夢のようです。

逃げたい過去こそ、自分の根そのものなのです。誰か別の人生を手に入れても、そこにいるのは同じ自分!

仕事や人間関係に疲れて、「もう全部リセットしたい」と思う瞬間があります。

職場を変え、SNSを消し、違う土地で新しい自分としてやり直したくなる。

しかしどんなに環境を変えても、そこにいるのはやっぱり自分なんです。

この映画は生まれ変わりたいという願いの底に潜む、人間の恐怖と真実を映し出しているのです。

続・夕陽のガンマン/地獄の決斗

画像引用元:映画.com

(NO.0469)

監督:セルジオ・レオーネ

178分/イタリア・スペイン

原題または英題:I due magnifici straccioni

配給:アーク・フィルムズ

「ドル三部作」と呼ばれるシリーズの最終作で、世界中でも有名な西部劇の一つとなっています。

舞台はアメリカの南北戦争時代。賞金稼ぎのブロンディ、冷酷な殺し屋エンジェル・アイ、ずる賢い盗賊トゥーコの3人が、20万ドルの埋蔵金を巡って騙し合い、時には協力しながら、荒野を駆け巡ります。誰が「善」で誰が「悪」なのか。。。境界線が曖昧なところが、この映画の面白さです。

ラストの橋を爆破するシーン。合図の誤解で、爆発が予定より数秒早く起き、イーストウッドのすぐ背後で大爆発。実際に危ない目にあいました。

おともだち

おともだち彼は顔をしかめて一言「地獄の決斗ってタイトル、冗談じゃなかったんだな」と言ったとか

エンニオ・モリコーネの音楽と美しい映像、そしてレオーネ監督独特の「沈黙と凝視」の演出が完璧に融合しています!

監督は脚本を書く前にモリコーネに「笛の音で決闘を撮りたい」とだけ伝え、作曲家が送ってきたデモを聴いて「脚本はこの曲に合わせて作る」と逆転発想。

つまり、あの有名な“アアア〜♪”は物語より先に生まれていたんです!

終盤の墓地での三つ巴の決闘シーンは、映画史に残る名場面でしょう。

善悪よりも、どう生きるかが大切ということです。

戦争という混乱の中で、それぞれが自分の信念を貫こうとする姿は、今の私たちにも通じるものがあります。西部劇が初めての人にもおすすめできる、人生の厳しさと美しさを描いた傑作です。

西部劇の基本!誰が見ても熱くなれます

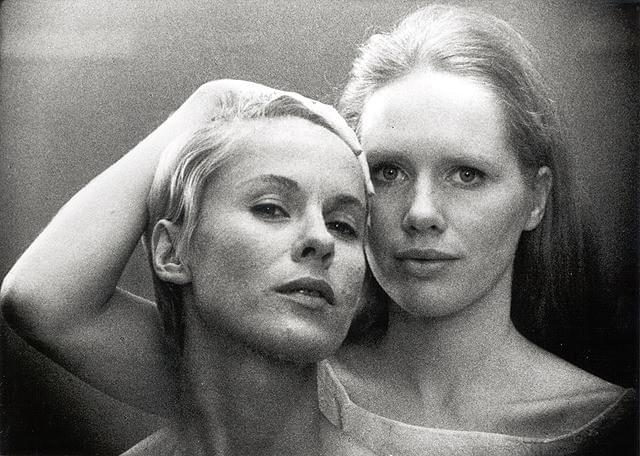

仮面/ペルソナ

画像引用元:映画.com

(NO.0470)

監督:イングマール・ベルイマン

85分/スウェーデン

原題または英題:Persona

配給:ザジフィルムズ、マジックアワー

映画史上でもよく語り継がれる心理劇の一つです。

物語は、舞台で突然声を失った女優エリザベートと、彼女の看護を担当する看護師アルマの二人から始まります。海辺の別荘で静かに過ごすうちに、アルマは一方的にエリザベートに自分の秘密を話し始めます。やがて二人の人格の境界が曖昧になり、どちらが本当の自分なのか分からなくなっていくという不思議な物語です。

白黒の美しい映像と、二人の女優(リヴ・ウルマンとビビ・アンデション)の圧倒的な演技が見どころです。特に、二人の顔を重ね合わせた有名なシーンは、印象に残るものでしょう。

顔を半分ずつ重ねたシーン、実は照明トラブルから誕生したもの。偶然、ライトの位置がズレて片方の顔に影が落ちたのを見たベルイマンが「これだ」と叫び、カメラを回しました。

もともと予定していない奇跡のワンカットだったのです

この偶然こそが「ペルソナ」を象徴していますね

この映画が問いかけるのは、「本当の自分とは何か」ということ。

沈黙することで見えてくる真実もあれば、言葉にすることで失われる何かもある。他人の前で演じる「仮面」と、誰にも見せない「素顔」。その境界線はどこにあるのでしょうか。

観終わった後、自分自身の「顔」について考えさせられることになるでしょう。

「二人の顔を重ねる」ショットはその後大きな影響を与えました

バルタザールどこへ行く

画像引用元:映画.com

(NO.0471)

監督:ロベール・ブレッソン

96分/G/フランス・スウェーデン

原題または英題:Au Hasard Balthazar

配給:コピアポア・フィルム、lesfugitives

主人公は人間ではなく、一頭のロバ。その静かな瞳を通して、人間の善と悪が淡々と描かれていきます。

物語は、フランスの田舎町で生まれたロバのバルタザールが、少女マリーに愛されながらも、やがて様々な人々の手を渡り歩いていくというもの。農夫、酒屋、泥棒、旅芸人、それぞれの人間がバルタザールを使い、時には虐待し、時には優しくします。バルタザールは何も語らず、ただすべてを受け入れながら、最後は草原で静かに息を引き取ります。

かんとくさん

かんとくさん主演ロバ、実は7頭いたんだよ

シューベルトのピアノソナタが流れる中、ロバの人生が静かに描かれていく様子は、言葉では表せない感動を呼び起こします。

ブレッソン監督特有の「抑えた演技」で描かれるこの映画は、感情を説明しないからこそ心に深く響きます。

ブレッソンは人間の俳優に感情を出すなと厳しく命じていたのに、ロバだけは例外。リンゴでご機嫌をとり、脚本にまで「バルタザールの気分、よし」とメモを書き込んでいました。

現場でいちばん優しく扱われていたのはロバだったんですね

バルタザールは一度も人を恨まず、ただ生きて、ただ受け入れる!

純粋であることの美しさと苦しさを感じとることができます。

わたしはこの映画に大きな影響をうけました。思い出しただけで涙が出てくる映画は、今のところ他にはありません。今でもラストシーンを思い出すだけで、体が硬直してしまいます。

ラストでバルタザールが倒れ、周りに羊が寄ってくる場面。あれは予定外で、たまたま放牧の時間に本物の羊たちが近づいてきたものです。ブレッソンは「神が演出した」と言って感涙(苦笑)

男性・女性

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0472)

監督:ジャン=リュック・ゴダール(ハンス・リュカス)

103分/フランス・スウェーデン

原題または英題:Masculin Feminin

配給:東和=ATG

恋愛、政治、音楽、消費文化など、1960年代の若者たちが抱えていた様々な思いが、ドキュメンタリーのような軽やかさで描かれています。

物語の中心にいるのは、理想主義的な青年ポールと、ポップ歌手を目指すマドレーヌ。二人は恋をしますが、会話の中で出てくるのは愛の話だけではありません。ベトナム戦争、消費文化、マルクス主義。

つまり、「世界と自分をどう結びつけるか」という若者たちの問いそのものが語られます。

撮影中、レオは本気でゴヤに惚れてしまい、カメラの前でも後でもアプローチ。しかし彼女には既に恋人がいて、最終日に「スクリーンの中だけで恋して」と言われ、本気で落ち込んだとか

その表情が、実はそのまま使われています

ゴダールはこの映画を「マルクスとコカ・コーラの子どもたちの物語」と呼び、撮影の多くを即興で進めました。台本を持たず、前日の夜にノートに書き留めたアイデアをもとに撮影するという手法が、リアルな「生の会話」を生み出しています。

ゴダールはプロデューサーから「脚本を見せてくれ」と言われたとき、まだ何も書いていませんでした。とっさに「15のエピソードで構成される」と説明してごまかし、あとから即興で15シーンを撮影したと言われています。

時代を生きるとは、矛盾と共に生きることでもあります。

愛と革命、夢と現実、すべての境界が揺らぎながら、一つの青春を形づくっていく様子が、新鮮に感じられるでしょう。

1967年

REPORT

『REPORT(リポート)』わずか13分の短編ながら、1963年のジョン・F・ケネディ大統領暗殺事件をテーマに、メディアが悲劇をどう伝え、人々がどう受け止めたかを問いかける作品です。

この映画は、暗殺の瞬間を直接は映しません。代わりに、ラジオの実況中継やニュース音声、テレビ映像の断片を繰り返し重ね合わせ、観る人の頭の中で「あの日」を再構築させていきます。

真っ白な画面、点滅する光、繰り返される映像が記憶や感情をかき乱し、報道そのものが人々の心をどう支配していったかを体験させます。

ケネディ暗殺をめぐるニュース映像を素材にしようとしたコナーは、編集段階で何度も再生・焼き付けを繰り返し、フィルムが物理的に焦げてしまった。

それを見た彼は「これがアメリカの神経の焼け跡だ」とつぶやき、作品にそのまま採用。

偶然のトラブルが「意味」にしてしまったんですね

実は完成まで2年半かかりました。

コナーは「この映画を完成させることは、ケネディを本当に死なせてしまうことだ」と語っています。8つもの異なるバージョンを作り、葛藤しながら最終版にたどり着きました。

私たちは事実そのものではなく、誰かが編集した情報を見ているということ。

ニュースを見るたび、私たちは伝え方に影響を受けているわけで、この13分の映像は、情報社会に生きる私たちへの警告なのです。

『REPORT』は、ニュースを信じすぎる大人たちへの無音のいたずら。

たった13分の中に、ユーモアと不安と、アメリカの現実が全部詰まっている。

彼女について私が知っている二、三の事柄

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0474)

監督:ジャン=リュック・ゴダール(ハンス・リュカス)

87分/フランス

原題または英題:2 ou 3 choses que je sais d’elle

配給:フランス映画社

タイトルの「彼女」とは、主人公ジュリエットであり、同時にパリという街そのものも指しています。つまり、一人の女性の物語でありながら、都市と消費社会の関係を描いた作品でもあります。

ジュリエットは、郊外に暮らす主婦です。夫と子どもに囲まれた日常を送りながらも、生活費を補うために日中だけ高級娼婦として働いています。買い物やファッションに囲まれた生活。その中で、「消費社会の中で人間はどこまで自分を保てるか」を問いかけます。

ゴダール自身がナレーションを担当し、囁くような声で観客に語りかけながら、「言葉」「映像」「沈黙」を行き来します。その語り口こそが考えるための空間へと変えていきます。

あの有名な囁くようなナレーション。実は録音スタジオに遅刻したゴダールが、朝起きてすぐの声で一発録り。録音技師が「声が眠そう」と言うと、「世界も半分寝てるんだ」と返しました。。。

夢の中で話しかけてくるような声の正体はこれです

見どころは、鮮やかな色彩と構図の美しさです。

カフェの赤、ガソリンスタンドの青など、どのフレームにも広告と消費が入り込み、街全体が一つの巨大なショーウィンドウのように見えます。

ゴダールは考えてから撮る人ではなく撮りながら考える人です。その自由さと気まぐれこそが、彼の映画を楽しむコツですよ。

自由とは、選択の数ではなく考える力のことなのです。

情報や物に囲まれた現代社会で、私たちは本当に自分の意志で生きているのか?そんな問いを投げかける作品です。

この映画でぼくが知った二、三のことがあるよ

何ですか?

「コーヒーは冷める」「街はうるさい」そして「ゴダールは説明しない」の三点だよ

まあ間違ってはいないですね

昼顔

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0475)

監督:ルイス・ブニュエル

101分/フランス・イタリア

原題または英題:Belle de Jour

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

日常と欲望、夢と現実が入り混じる心理ドラマです。主人公セヴリーヌを演じるのは、当時23歳のカトリーヌ・ドヌーヴ。彼女の静かな美しさと内面の不安定さが、この映画を永遠の名作へと押し上げました。

原題案は『L’Ange du Matin(朝の天使)』。しかしブニュエルが「天使じゃなくて、昼間の欲望だ」と却下しました。通訳のミスで“昼の美女=Belle de Jour”になり、その方が響きがいいと採用されたのです。

名タイトルは偶然の産だったのですね

物語は、裕福な夫と平穏な結婚生活を送るセヴリーヌが、抑圧された欲望に導かれるように、昼間だけ高級娼館で働き始めるというもの。夜は上品な妻、昼は「ベル・ド・ジュール(昼の美女)」として別の顔を持つ。その二重生活の中で、彼女の内面と現実が少しずつ崩壊していきます。物語は夢と現実の境界が曖昧に交差し、観る者を不安と魅惑の世界へと引き込みます。

ブニュエルの超現実的演出、特に夢のシーンの多義性は、後の映画監督たちに影響を与えました。

この映画が問いかけるのは、「欲望とは罪なのか、それとも人間の誠実さなのか」ということ。

セヴリーヌは堕落していくようでいて、むしろ自分の真実を見つけようとしているようにも見える….. 彼女の二面性は、誰もが心の奥に抱く「もう一人の自分」を映し出しているのです。

欲望を描きながらも裁かない、静かな視線が観る者の心に刺さります。

ブニュエルは女優に欲望の正体を理解させないため、脚本の後半をわざと渡さなかったとか。

ドヌーヴは「私は何の役なの?」と何度も聞いたが、監督は「誰もわからないからこそ美しい」とだけ答えたそうです。

かんとくさん

かんとくさん撮影後にドヌーヴは「一番謎なのは監督ね」と嘆いていたんだよ

暴力脱獄

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0476)

監督:スチュアート・ローゼンバーグ

127分/G/アメリカ

原題または英題:Cool Hand Luke

配給:東京テアトル

反逆の象徴として今も語り継がれる作品です。主演はポール・ニューマン。彼が演じる不屈の男ルークは、アメリカ映画史の中でも特別な輝きを放っています。

物語は、酔った勢いで駐車メーターを破壊し、懲役刑となった男ルークが、南部フロリダの刑務所に送られるところから始まります。監視下での過酷な労働、暴力的な看守、無意味な規律など、それでもルークは屈せず、どんな屈辱にも微笑みで返します。やがて彼の自由への意志は、囚人仲間たちの心を揺さぶっていきます。

アメリカン・スピリットを象徴する作品とも言われます。ジョージ・ケネディは助演男優賞を受賞し、ニューマンの青い瞳と不敵な笑みは今も観る者の心に焼き付きます。

見どころは、圧倒的なキャラクター描写です。

卵50個を食べる賭けのシーン

「話が通じないのが問題だ」という有名なセリフ。

そのどれもが象徴的で、映画全体が一つの寓話として機能しています。

伝説の「ゆで卵50個完食シーン」。実際に全部は食べていません。ポール・ニューマンは「10個目で悟りを開いた」と語っており、途中からはバケツの外に吐き出していたとか。

かんとくさん

かんとくさんただし撮影後はひどい胃痛に苦しんでいたんだよ

本当の自由は、決して屈しない精神にあるということです。

どれだけ叩かれても笑って立ち上がる人間の姿ほど強いものはないという反逆精神を教えてくれるのです。

プレイタイム

画像引用元:映画.com

(NO.0477)

監督:ジャック・タチ

124分/フランス

原題または英題:Playtime

配給:日本コロムビア

セリフをほとんど使わず、広大なセットと緻密な構図だけで、人間とテクノロジーのすれ違いを描いた、まさに映像芸術の集大成。タチ自身が演じる「ユロ氏」が、近代化されたパリで右往左往する姿は、どこか滑稽で、どこか哀しい。

物語と呼べる筋はほとんどありません。ガラス張りのビル、機械的なオフィス、未来的すぎる家具。

タチはこの近代都市を「完璧すぎて息ができない世界」として描きます。観光客やビジネスマンが無機質な空間をさまよう中、ユロ氏が起こす小さなドタバタが、都会の人工的な静けさにさざ波のように広がっていきます。

セリフではなく「画面の中のすべて」で語る演出は見どころの一つ。

群衆の動き、反射、音のリズム、色の配置。その一つひとつに観察眼とユーモアが光ります。特にレストランのオープン初日のドタバタシーンは印象的です。

街は本当に作っちゃいました!!撮影のために、タチはパリ郊外にタチヴィル(Tativille)と呼ばれる巨大なセット都市を建設。

滑走路並みの広さで、エレベーター、街灯、バス停、カフェ、全部が実際に稼働しました。

総工費は当時のレートで約17億円。しかもタチは「どうせなら道路も舗装しよう」と追加工事まで発注。製作会社は最終的に倒産寸前とか

かんとくさん

かんとくさんタチは最終的に自宅と財産手放して製作費にあてたんだよ

「未来を一度でも記録できれば破産してもいい」と言い放ったのです

最終的にはフランス政府が文化的作品を認めて、借金を肩代わりしてあげたんですよ

便利な世界になるほど、人は迷子になるのです。この映画は現代のスマホ、SNS、AIこういう時代に語りかけてきます。

文明がどれだけ発達しても、人が人を笑わせる瞬間こそが本当の「プレイタイム」。無機質な都市に小さな優しさを取り戻すためのコメディ作品なのです。

The Red and the White

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0478)

監督:ヤンチョー・ミクローシュ

90分/ハンガリー・ソビエト連邦

原題または英題:Csillagosok, katonák/Csillagosok, katonak The Red and the White

日本公開情報なし

舞台は1919年のロシア内戦です。映画のタイトル「赤と白」とは、革命を起こしたボリシェビキ(赤軍)と、それに抵抗する王政派(白軍)を指します。ハンガリー人兵士たちが赤軍側に協力して戦う様子が描かれますが、この映画は勝者や正義を語りません。

最大の特徴は、主人公が存在しないこと。次々と登場する兵士たちが捕まり、殺され、また別の兵士が現れる。まるで人間が戦争という巨大な機械に飲み込まれていく様子を淡々と見せつけられます。

もともとこの映画は、ロシア革命50周年を祝う友情映画としてソ連政府から資金を出してもらった企画でした。しかし、ヤンチョーが撮り上げたのは革命の美化ゼロな冷徹な戦争映画。ソ連は激怒し、反革命的として上映禁止になってしまったのです。

長回しのカメラワークが圧巻でで、美しい自然の中で繰り広げられる残酷な光景。銃声や叫び声が響く中、観客は傍観者として戦争を目撃することになります

「戦争に勝者はいない」ということを教えてくれます。

誰もが名もなき犠牲者であり、人間の尊厳は生きようとする意志の中にしか存在しない。そんな厳しいメッセージを映像で伝える作品です。

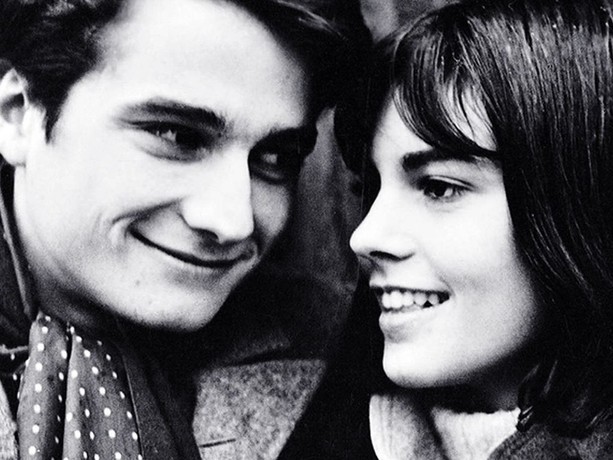

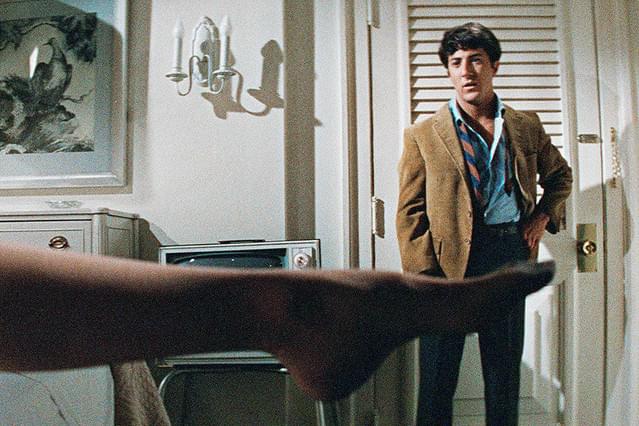

卒業

画像引用元:映画.com

(NO.0479)

監督:マイク・ニコルズ

107分/G/アメリカ

原題または英題:The Graduate

配給:KADOKAWA

ダスティン・ホフマンの出世作として、今も語り継がれる傑作です。大学を卒業したベンジャミンは、将来への不安を抱えながら無為な日々を送っています。そんな彼に近づいたのが、母親の友人であるミセス・ロビンソン。彼女との危険な関係に溺れていきますが、やがて彼女の娘イレーンに本当の恋をしてしまうという物語です。

サイモン&ガーファンクルの名曲「サウンド・オブ・サイレンス」「ミセス・ロビンソン」が物語を彩り、時代を超えて愛され続けています。

サイモン&ガーファンクルの曲は、もともと『卒業』のために書かれたわけではない。

編集段階で監督が「この空虚な曲がぴったり」と言って仮に入れたら、試写の観客が大絶賛。正式採用となり、結果的に映画も曲も不朽の名作になりました。

映画の中身より曲のほうが有名かもしれません…..

見どころは、若者の戸惑いをリアルに描いた点。

ベンジャミンは社会でどう生きるべきか分からず、恋愛さえも逃避の手段になっていく。彼の未熟さこそが、誰もが経験する青春の痛みとして心に残ります。ガラス越しや水中からの革新的な映像表現も必見です。

ミセス・ロビンソン役、実は母と息子ほど年が離れていたわけではありません。アン・バンクロフト(夫人役)は当時35歳、ダスティン・ホフマンは29歳。たった6歳差なのに、親子ほどの年の差に見せました。

何をすべきか分からなくても、焦らず立ち止まることには意味がある。完璧じゃない自分を受け入れる勇気をくれる、青春映画の金字塔です。

年をとればとるほど、どんどんこの映画の感情度はあがってくるかもしれません。

かんとくさん

かんとくさん有名なラストシーンは、脚本に沈黙するなんて指示はなかったなんだ。監督が「カット」と言い忘れただけだったんだよ

殺しの分け前/ポイント・ブランク

画像引用元:映画.com

(NO.0480)

監督:ジョン・ブアマン

92分/アメリカ

原題または英題:Point Blank

配給:コピアポア・フィルム

リー・マーヴィン演じる冷徹な男ウォーカーが、裏切られ撃たれながらも、執念だけで復讐を果たしていくというクライム映画です。

仲間に裏切られ、金を奪われ、死にかけた男が、自分の取り分を取り戻すために犯罪組織を追い詰めていくというシンプルな復讐劇です。

ブアマン監督は時間を自在に操り、夢と現実の境界を曖昧にした独特の映像世界を作り上げています。ウォーカーは本当に生きているのか、それとも死者の幻影なのか。その謎が映画全体を覆っています。

かんとくさん

かんとくさん映画のどこには札束は映らないよ

ブアマンが「金など象徴にすぎない」と言って小道具を作るのをやめさせたんです

見どころは、無言の時間が生み出す緊張感。ウォーカーが歩く足音、冷たいビルの壁、エレベーターの開閉音など、空間そのものが彼の怒りと孤独を表現します。

初試写でスタジオ幹部が「この映画、意味がわからない」と怒りました。するとマーヴィンが一言、「分かる必要はない。感じるんだ」と言っただけだったとか。

復讐とは、他人ではなく自分との決着でもあるのです。

奪われたものを取り戻すために歩き続ける姿は、現代を生きる私たちの心にも響きます。暴力の裏に潜む哲学を描いた、異色のハードボイルド作品です。

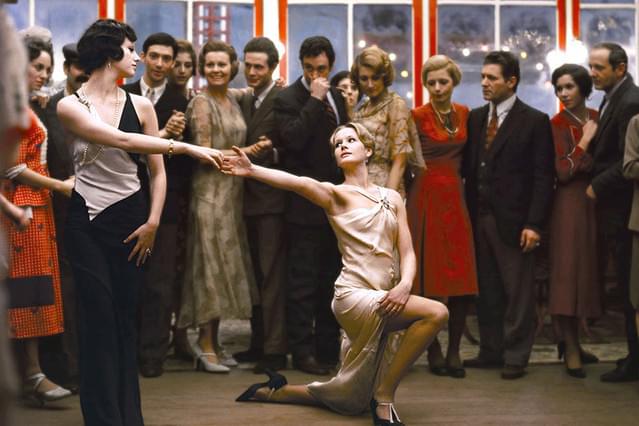

ロシュフォールの恋人たち

画像引用元:映画.com

(NO.0481)

監督:ジャック・ドゥミ

127分/フランス

原題または英題:Les demoiselles de Rochefort

配給:ザジフィルムズ、ハピネット

フランスのミュージカル映画。『シェルブールの雨傘』の監督が、さらに明るく華やかな世界を作り上げました。

主演は実の姉妹であるカトリーヌ・ドヌーヴとフランソワーズ・ドルレアック。双子の姉妹デルフィーヌとソランジュが、夢と恋を求めてパリへ旅立とうとする数日間を描きます。彼女たちの周りでは、音楽家、絵描き、踊り子、兵士たちが次々とすれ違い、恋の予感が生まれていきます。まるで人生そのものが偶然と音楽のリズムでできているかのように。

ミシェル・ルグランの音楽と、街全体を使ったダンスシーンの構成は圧巻です。ピンクやミントグリーンで彩られた町並み、衣装、インテリアが画面全体に幸福を広げています。

撮影地ロシュフォールの住民たちは、ドゥミ監督が街をパステルカラーに塗り直すと聞いて猛反対。「うちの家をピンクに!?」という抗議が殺到したが、監督は「二週間だけ夢を見せてくれ」と説得しました。結局、完成した街並みを見た市民は「人生が明るく見える」と大喜びしました。

かんとくさん

かんとくさん撮影後も、塗り直さなかった家も多かったみたいだよ

街ごと変えちゃったんですねぇ

見どころは、人生のタイミングを美しく描いている点。

登場人物たちは互いを求めながらもすれ違い続けますが、そのすれ違いさえも音楽のように優雅です。

運命は待つものではなく、自分でつかむものということを教えてくれます。

恋も夢も、人生を踊るように楽しむことで見つけられるということを語っているのです。

ウイークエンド

画像引用元:映画.com

(NO.0482)

監督:ジャン=リュック・ゴダール(ハンス・リュカス)

104分/フランス・イタリア

原題または英題:Weekend

配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

彼のヌーヴェルヴァーグ時代の終わりを告げる問題作です。

裕福な夫婦が遺産相続のため週末に田舎へ向かうというそれだけの話ですが、道中で彼らが遭遇するのは大渋滞、交通事故、殺人、略奪、そしてカニバリズム。

社会が崩壊していく様子を、ゴダール特有の皮肉と混沌で描いています。

ストーリーは意図的に壊されています。突然挿入される字幕、革命家の登場、延々と続く演説など、映画の文法そのものを破壊し、映画の終わりを宣言しました。

公開当時は観客の半数が途中退席したとも言われますが(オイオイ…..) 後に「ゴダールが撮った最も冷酷で美しい風刺劇」と再評価されました。

特に有名なのが7-10分続く渋滞シーン。延々と車が並び、クラクションが鳴り続ける場面です。現代社会の混乱を象徴する映像です。

大渋滞シーン、実際に本物の渋滞を作ってしまいました。映画史に残る10分超の渋滞シーンは、交通を止める許可を取らずに撮影していました。ゴダールは「リアルなフランス社会を見せたい」と言い出し、スタッフが止める間もなく道路を封鎖。

通行人が本気で怒り出してクラクションを鳴らした音が、そのまま映画に使われています。

見どころは、ゴダールの映画的実験そのもの。音、文字、カット、沈黙が語るメッセージを感じ取る作品です。

文明が進んでも人間の心は救われないということを教えてくれます。この時代にこんなことを説いていたんですねぇ。

便利さや富を追い続けた先に何が残るのか?その問いを皮肉と絶望で突きつけてきます。

サムライ

画像引用元:映画.com

(NO.0483)

監督:ジャン=ピエール・メルヴィル

107分/フランス

原題または英題:Le Samourai

配給:日本ヘラルド映画

主演はアラン・ドロン。彼が演じる無口な殺し屋ジェフ・コステロは、冷たい都市の闇の中を影のように生きる孤高の男です。

物語はシンプルです。プロの殺し屋コステロは、ある仕事の後に目撃者が現れ、警察にも組織にも追われる身となります。彼は自分の掟を守りながら逃走し、やがて運命に導かれるように最期の決断を下す。

セリフは最小限、感情表現は抑えられ、沈黙と視線だけで物語が進みます。

かんとくさん

かんとくさん「サムライ」というタイトルは、当初は日本刀の映画だと誤解されていたんだよ

メルヴィルは、サムライというのは生き方の比喩のことだよと説明しました

見どころは、無駄を削ぎ落とした映像演出と、静寂のリズム。

薄暗い部屋、雨に濡れた通り、タバコの煙。すべてが一枚の絵画のようです。アラン・ドロンの表情には、人間らしさを隠した哀しみが漂います。

この映画が教えてくれるのは、「孤独とは、自由の代償である」ということ。

誰にも属さず、それでも己の美学を貫く男の姿は、現代を生きる私たちにも重なります。静けさの中にある信念を描いた、永遠に色あせない名作です。

メルヴィルは黒澤明の大ファンで、現場では日本刀を持ち歩いていました。打ち合わせで「サムライ精神だ」と言いながら床の埃を刀で払っていたら、衣装係が悲鳴を上げて「衣装が切れました!」。

かんとくさん

かんとくさんそれ以来、刀は封印されたんだ

波長

画像引用元:aci-iac.ca/art-books/michael-snow/ より引用

(NO.0484)

監督:マイケル・スノウ

45分/アメリカ・カナダ

原題または英題:Wavelength

日本公開情報なし

わずか一つの部屋を45分かけて撮影するという、究極のミニマリズム作品です。

物語らしい物語はありません。ニューヨークのロフトで、カメラが45分かけてゆっくりとズームインし、最終的に壁にかかった写真へと近づいていく、それだけです。途中で人が現れ、誰かが倒れますが、すべてが淡々と過ぎていきます。音は徐々に高くなる電子音で構成され、映像とともに観る者の神経を刺激します。

かんとくさん

かんとくさんカメラは45分ただズームするだけ。あまりにも動きがゆっくりだったからカメラマンが途中で眠気に襲われたんだって

見どころは、動かないようでいて「時間そのものが動く」という不思議な感覚。

映像と音が少しずつ変化していく中で、観る側の意識が変わっていきます。これは「観客自身が映画を完成させる」体験型アートです。

変化は派手な出来事ではなく、静かな連続の中にあるということです。

映像が45分かけて壁の写真に到達した瞬間、スノウ監督は静かに「やった」と呟きました。助手が「何を?」と聞いたら、「時間を撮ることに成功した」と答えたのです。

人生もまた、劇的な瞬間よりも、ゆっくりと進む時間の流れの中に意味が宿ります。忍耐の果てに見えてくる見ることの深さを問いかける、究極のミニマル映画です。

厳重に監視された列車

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0485)

監督:イジー・メンツェル

93分/チェコスロバキア

原題または英題:Ostre sledovane vlaky

配給:日本ヘラルド映画

第二次世界大戦下の小さな田舎駅を舞台に、青年の成長をユーモラスかつ切なく描いた作品です。ボフミル・フラバルの小説を原作に、チェコ・ニューウェーブの代表作として世界的に高く評価され、1968年にアカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。

主人公ミロスは、鉄道員として働き始めたばかりの青年。戦時中にもかかわらず、彼の関心はもっぱら恋と性への好奇心に向いています。しかし恋愛での失敗や職場での出来事を経て、やがてナチス占領下の現実に直面していく。青春ドラマと戦争映画が融合した独特の構成です。

戦争の愚かさをユーモアと詩情で包んだ奇跡の作品といえます。重いテーマを、軽やかで人間味あふれるトーンで描くメンツェル監督の手腕が光ります。

見どころは、エロティックな好奇心と政治的抵抗が同居する不思議なバランス。

かんとくさん

かんとくさん映画公開後、監督の母親が鑑賞し、「あなたはこんな映画を撮るために大学へ行ったの?」と大激怒したんだって

「アカデミー賞をとったよ」と返すと「そんなものは知らない!」とつきかえされたのです…..

ラストシーンでは、主人公の一瞬の行動が、彼の成長と犠牲を鮮烈に焼きつけます。

人生の重大な瞬間は、しばしば些細な出来事の中にあるということでしょうか。

戦争の時代でも、人は恋をし、恥をかき、笑う。そんな人間らしさの尊さを教えてくれる青春映画です。

撮影の最後、スタッフと俳優たちは実際の列車を貸し切り、車内でビールと音楽の大宴会を開催しました。

その車両には「監視厳重」と張り紙がされていました(笑)

狂乱の大地

画像引用元:映画.com

(NO.0486)

監督:グラウベル・ローシャ

111分/ブラジル

原題または英題:Terra em Transe

配給:日本スカイウェイ、アダンソニア

南米の政治腐敗を激しく描いた作品です。

舞台は架空の国エルドラド。詩人であり政治活動家のパウロ・マルティンスが、理想と権力の狭間でもがく姿を描いています。ローシャはこの映画で、当時のブラジル軍事政権への批判を暗に表現しました。

華やかな選挙、堕落した政治家、メディアの扇動。現実と幻想が交錯し、映像はまるで夢の中のように展開します。

1967年のカンヌ映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞。ブラジル映画史上もっとも革命的な作品と言われます。

グラウベル・ローシャ監督は、演出中にしょっちゅう怒鳴ったり笑ったりを繰り返していました。

俳優がセリフを間違えると、「それが真実だ!」と採用するほど即興主義。

かんとくさん

かんとくさん現場では「ローシャの気分がその日の脚本」と呼ばれていたんだ

見どころは、詩人パウロの視点を通して描かれる「政治の狂気」と「信念の崩壊」。

銃声と群衆の歓声が重なる中、映像は熱病のように揺れ続けます。ブラジルだけでなく、どんな社会にも潜む矛盾の象徴です。

理想を叫ぶだけでは世界は変わらないという厳しい現実があります。

それでも言葉を失わない勇気の尊さ。芸術と政治、理想と絶望のはざまで生きる人間の魂の叫びを刻んだ、燃えるような詩的映画です。

夜の大捜査線

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0487)

監督:ノーマン・ジュイソン

109分/アメリカ

原題または英題:In the Heat of the Night

配給:ユナイト映画

主演はシドニー・ポワチエとロッド・スタイガー。二人の火花散る演技が、当時のアメリカ社会を象徴する「衝突と理解」を生々しく描いています。

南部ミシシッピの小さな町で殺人事件が発生。通りがかりの黒人男性が誤って逮捕されますが、彼はフィラデルフィア警察の優秀な刑事ヴァージル・ティッブスでした。差別意識むき出しの保安官と反発しながらも、彼は冷静に捜査を進め、真相を暴いていきます。

人種差別を真正面から扱いながらも、サスペンスの緊張感を保った脚本が特徴です。

舞台はミシシッピ州の田舎町ですが、実際の南部では黒人主演映画の撮影許可が下りず、ロケはすべて北部のイリノイ州で行われました。

特にティッブスが「彼らは私をミスター・ティッブスと呼ぶんだ!」と毅然と放つセリフは名場面の一つ。

見どころは、ただの対立劇ではなく、互いに偏見を少しずつ崩していく過程。人間の尊厳と対話の可能性を描いた姿勢は、時代を超えて共鳴します。

ポワチエが現地警察の黒人刑事に取材した際、「礼儀正しくしても白人は認めてくれない。むしろ沈黙の方が怖がる」と助言され、その言葉を演技に取り入れました。

その無表情ぶりが、逆に緊張感のある作品に仕上がったのですね

真実を求めるには、まず相手を人として見ることであることを語っています。

怒りや偏見を越え、現実に正面から向き合う。差別と闘う物語であると同時に、人が人を理解しようとする瞬間の尊さを描いているのです。

マルケータ・ラザロヴァー

画像引用元:映画.com

(NO.0488)

監督:フランチシェク・ヴラーチル

166分/チェコスロバキア

原題または英題:Marketa Lazarova

配給:ON VACATION

上映時間は長めですが、その時間を忘れるほど圧倒的な映像体験ができる作品として知られています。

舞台は13世紀のボヘミア地方。キリスト教が広まり始めた時代です。物語の主人公マルケータは、修道院に入る予定だった若い娘でしたが、対立する盗賊一族のミコラーシュに誘拐されてしまいます。暴力と信仰、家族の対立が渦巻く中で、二人の間には不思議な絆が生まれていきます。

白黒の映像は美しく、雪や霧、森の風景が詩のように描かれます。セリフより映像や沈黙が多くを語る、独特のスタイルです。

ヴラーチル監督は動物にも演技を求め、馬がカメラの前で逃げると、「魂が入っていない!」と叱ったのです。

そして馬の調教師がキレてしまいました。

かんとくさん

かんとくさん調教師は「監督のほうが動物的だ」と言い放ったんだよ

見どころは、まるで絵画のような映像美と、中世の厳しい時代をリアルに感じさせる世界観です。観ている人を物語の中に引き込む力があります。

どんなに厳しい時代でも、人は愛し、許しを求め生きていくということです。混乱の中でも希望を見出そうとする姿は、現代を生きる私たちにも通じるものがあります。

最初のカットは210分。あまりに長くて配給会社が悲鳴を上げ、ヴラーチルは「人間の魂を3時間半で語るのは短すぎる」と真顔で反論しました。最終的に166分に短縮。

そのせいで監督は「これは未完成」と言っていました

火事だよ!カワイ子ちゃん

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0489)

監督:ミロス・フォアマン

73分/チェコスロバキア・イタリア

原題または英題:Hori, ma panenko

配給:日本ヘラルド映画

監督は、後にハリウッドで『アマデウス』や『カッコーの巣の上で』を撮ることになるミロス・フォアマン。これは彼が祖国チェコスロバキアで撮った最後の作品となりました。

物語の舞台は地方の小さな町。消防団が退職する団長を祝うため、町をあげての舞踏会を開こうとします。ミスコンテストや抽選会も企画して、盛大なパーティーにしようと張り切るのですが…何もかもうまくいきません。

ミスコンの出場者は集まらず、抽選の賞品は次々と盗まれ、挙句の果てには本物の火事が発生。ところが消防車は雪に埋まって動けず、みんなで右往左往するばかり。誰も悪気はないのに、全てが裏目に出てしまう喜劇です。

火事のシーンは、本当に燃え広がったんです

仮タイトルは『消防団の夜』だったが、地味すぎると却下。助監督の妻が冗談で「“火事だよ!カワイ子ちゃん”にすれば?」と言ったところ、フォアマンが「それは最高だ!」と採用。

一見ただのドタバタ喜劇に見えますが、実は当時の社会主義体制への鋭い風刺が込められています。そのため、チェコスロバキアで「永久上映禁止」となり、フォアマン監督はアメリカへ亡命することになりました。

かんとくさん

かんとくさんこの映画が上映禁止になったのがきっかけでアメリカに渡ったんだ

後にハリウッドで名作が生まれましたね

かんとくさん

かんとくさん監督は「すべては村の火事から始まった。火は燃えたが、僕の心も燃えたんだ」と言ったんだよ

この映画の魅力は、登場人物たちのリアルさです。プロの俳優ではなく、実際の町の人々や本物の消防団員が出演しているため、会話や仕草がとても自然で、まるでドキュメンタリーを見ているかのようです。

良かれと思ってやったことが、必ずしもうまくいくとは限らないという人間の真実を感じさせます。

でも、失敗しても笑い合いながら生きていくしかない。そんな優しくて少しほろ苦い人生の知恵が詰まっています。

ジャングル・ブック

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0490)

監督:ウォルフガング・ライザーマン

78分/アメリカ

原題または英題:The Jungle Book

配給:ディズニー映画

ラドヤード・キップリングの小説をもとにしています。この作品は、創業者ウォルト・ディズニーが製作中に亡くなったため、彼が手がけた最後の映画となりました。

最初に脚本家が原作に忠実なストーリーを書いたところ、あまりにも陰鬱で哲学的すぎていました。ウォルトは読んで3ページで「うつ病の森だ」と言い捨て、全部書き直しを命令しました。最終的に子どもが笑う映画に方向転換されたのです。

主人公は、ジャングルでオオカミに育てられた人間の少年モーグリ。恐ろしいトラのシア・カーンが現れたため、仲間の黒ヒョウのバギーラと一緒に人間の村へ向かうことになります。その途中で、のんきなクマのバルーと出会い、ジャングルでの自由な暮らしの素晴らしさを教わります。モーグリは、ジャングルに残るべきか、人間の世界に行くべきか悩みながら成長していきます。

バルーが歌う「The Bare Necessities(ベア・ネセシティ)」は、ディズニーの名曲にもなっています。明るくリズミカルな音楽と、親しみやすいキャラクターたちが魅力です。

個性豊かな動物たちとモーグリの交流は見どころです。

かんとくさん

かんとくさんこの作品は、創始者ウォルト・ディズニーにとって生前に直接関わった最後の長編映画だったんだよ

ちょうどディズニー転換期の作品だったんですね。感慨深いですね

自由を大切にするバルー、責任感の強いバギーラ、狡猾なシア・カーン。それぞれがモーグリに生きることについて大切なことを教えてくれます。

自分の居場所を見つけましょう!モーグリが最後に下す決断は、子どもから大人へと成長する誰もが経験する「自立」の物語でもあります。楽しい音楽の中に、成長過程が込められた作品なのです。

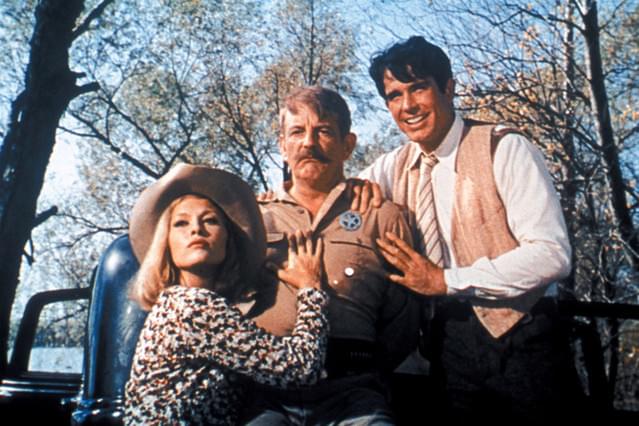

俺たちに明日はない

画像引用元:映画.com

(NO.0491)

監督:アーサー・ペン

112分/アメリカ

原題または英題:Bonnie and Clyde

配給:ワーナー・ブラザース・セブン・アーツ

実在した伝説的な強盗カップル、ボニー・パーカーとクライド・バロウの逃避行を描いた作品で、「アメリカン・ニューシネマ」の扉を開いた歴史的な映画として知られています。

舞台は1930年代の大恐慌時代。退屈な日常に嫌気がさしていたウェイトレスのボニーは、元囚人のクライドと出会い、彼の危険な魅力に惹かれていきます。二人は仲間を集めて銀行強盗を繰り返し、警察の追跡を逃れながら全米を駆け抜けます。貧しい人々からお金を奪わない姿勢から「現代のロビン・フッド」として新聞をにぎわせますが、その逃避行には終わりが迫っていました。

公開当時は、暴力描写で大きな論争を巻き起こしました。

ボニーのファッションは後にボニールックとして大流行しますが、当時のアメリカでは「脚を出しすぎ」と問題になります。スタジオの検閲担当がスカート丈を測りに来たという逸話も。

犯罪者なのにスカートで怒られたんですね

しかし、それまでのハリウッド映画にはなかったリアルな暴力表現と、犯罪者を魅力的に描く手法は、映画界に革命をもたらしました。特にラストの銃撃シーンは名場面ですよ。

単なる犯罪映画ではなく、自由を求めて社会に反抗する若者たちの物語として描かれている点は大きな見どころです。貧困と閉塞感に満ちた時代で、二人は破滅を覚悟で自分たちの生き方を貫きます。

かんとくさん

かんとくさん実際のボニー&クライドは映画ほど美しいわけではなくて素朴な感じだったんだ

自由には必ず代償があるということです!

スリルと刺激に満ちた生活は輝いて見えても、その先には必ず終わりが待っています。愛と死、美しさと暴力が交錯する、青春映画の傑作です。

妖婆・死棺の呪い

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0492)

監督:コンスタンチン・エルショフ、ゲオルギー・クロパチェフ

78分/ソビエト連邦

原題または英題:ВИЙ Viy

配給:日本海映画

ロシア文学の巨匠ニコライ・ゴーゴリの短編小説『ヴィイ』を映画化した作品です。ソ連映画史上初のホラー映画として知られ、今でも世界中のホラーファンに知られている映画です。

物語は、神学校の学生ホマが旅の途中で不思議な老婆に出会い、彼女が魔女だと気づいて逃げ出すところから始まります。村に戻ると、ある貴族の娘が亡くなり、ホマは三晩続けて教会で彼女の死体のそばで祈りを捧げるよう命じられます。夜になると死体が蘇り、次々と怪物や悪魔が現れてホマを襲います。最後の夜、「ヴィイ」という巨大な化け物が登場し、物語は恐ろしいクライマックスを迎えます。

CGもデジタル技術もない時代に、空飛ぶ棺や恐ろしい怪物たちを実写で表現した映像技術は、今見ても驚きがあります。

主役のホマを演じたレオニード・クラーエフは撮影現場の雰囲気があまりに不気味で、「本物の呪いじゃないか」と本気で怖がっていたそうです。

この映画の魅力は、怖さだけでなくユーモアもあるところ。

ホマが恐怖に震えながらも必死に祈る姿には、どこか人間らしい滑稽さがあり、恐怖だけでなく、人間の弱さや勇気についても考えさせられます。

かんとくさん

かんとくさん当時ホラー映画をしらないソ連の子供たちは、この映画を見てたくさんの人がトラウマになったんだよ

後に「東欧のエクソシスト」と呼ばれました

ホマは信仰の力で身を守ろうとしますが、最後の瞬間に恐怖に負けて目をそらしてしまったことで悲劇を迎えます。

困難な状況に直面したとき、自分が信じるものをしっかりと守り続けることの意味を教えてくれる作品なのです。

太陽の中の対決

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0493)

監督:マーティン・リット

111分/アメリカ

原題または英題:Hombre

配給:20世紀フォックス映画

原作は人気作家エルモア・レナードの小説で、単なるアクション映画ではなく、人種差別や人間の正義について深く考えさせる作品として知られています。

舞台は1880年代のアリゾナ。主人公ジョン・ラッセルは、アパッチ族に育てられた白人男性です。彼は父の死をきっかけに白人社会に戻りますが、駅馬車に乗り合わせた乗客たちから「インディアン育ち」として差別されます。ところが、駅馬車が強盗に襲われると、ラッセルだけが冷静に対応できる人物でした。乗客の命を救うために危険に立ち向かう彼の姿が、物語の核心となります。

西部劇の枠を超えた人間ドラマといえばこの作品です。派手な銃撃戦よりも、登場人物たちの言葉や視線で緊張感を描く演出が見事です。

ポール・ニューマンの演技、セリフは少ないのですが、静かな表情や態度から、彼の孤独、怒り、そして優しさが伝わってきます。

台本上、白人がラッセルを見下す台詞があり、ニューマンが気分を害して現場で勝手に沈黙に変更!

監督が「セリフを飛ばしたのか?」と聞いたら、「いいや、観客はもう十分に差別を理解してる」と答えました。

ニューマン、強い…..

悪役を演じたリチャード・ブーンの存在感も素晴らしく、二人の対決シーンは緊張感に満ちています。

人の価値は、出身や立場ではなく、どんな行動を選ぶかで決まるということです。

差別され続けてきたラッセルが、最後まで人間としての誇りを失わず行動する姿は、時代を超えて心に響くメッセージとなるでしょう。

「太陽の中の対決」という邦題、原題の『Hombre』には一切そんな意味はありません。一部の観客が「太陽の中って暑すぎる対決だな」と誤解しました。

全編ほぼ直射日光の中で撮っているので、意外と正しかったんですけどね

1968年

牛

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0494)

監督:ダリウシュ・メールジュイ

105分/イラン

原題または英題:The Cow

日本公開情報なし

のちに「イラン・ニューウェーブ」と呼ばれる映画運動の出発点となった記念すべき作品です。モノクロ映像で描かれる人間ドラマが、強い印象を残しています。

物語の舞台は、貧しいイランの小さな村。農夫のハッサンは、村で唯一の牛を何よりも大切にしています。牛は彼にとって財産であり、誇りであり、生きがいそのものでした。しかし、ハッサンが村を離れている間に牛が死んでしまいます。村人たちは彼がショックを受けることを恐れ、「牛が逃げた」と嘘をつきます。

真実を知ったハッサンは深い悲しみに襲われ、次第に自分が牛になったと思い込んでしまうという衝撃的な物語です。

撮影当初、実際の牛を使う予定だったのですが、牛が撮影を嫌がって暴れ回り、1日で「降板」。急遽、俳優が牛の代役を務めることになり、体に黒いペンキを塗ったという説があります。

この映画は、イラン政府の資金で作られましたが、完成後すぐに上映禁止になりました。理由は、イランの農村の貧しさをあまりにリアルに描いたからです。しかし映画はこっそり国外に持ち出され、1971年のヴェネツィア映画祭で批評家賞を受賞しました。

当時イランのパーレビ政権は宗教的象徴を扱う映画を嫌っており、『牛』も「不穏な内容」として検閲対象に。しかし、国際映画祭で絶賛されてから手のひら返しで上映許可が出たのです。

主演のエッザトラー・エンテザーミの演技ですが、彼は徐々に牛のような動きや表情になっていき、その変化は強烈な印象を残します。村の閉鎖的な雰囲気や人々の迷信深さも、リアルに描かれています。

人は大切なものを失ったとき、どこまで自分を保てるのかという問いです。

ハッサンの悲劇は、貧困や孤独の中で生きる人間の弱さと、何かを愛する力の強さも映し出しているのです。

ウエスタン

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0495)

監督:セルジオ・レオーネ

165分/イタリア・アメリカ

原題または英題:C’era una volta il West

配給:アーク・フィルムズ、boid、インターフィルム

舞台は19世紀末のアメリカ西部。鉄道が開通し、古い西部の時代が終わろうとしている頃の物語です。夫と子供たちを殺された未亡人ジル、謎の復讐者ハーモニカ、そして冷酷な殺し屋フランク。三人の運命が交錯し、復讐と生き残りをかけた戦いが繰り広げられます。

映画史上最も美しい西部劇とも言われ、名作とも言われます。

エンニオ・モリコーネによる荘厳な音楽、圧倒的に美しい映像、そして沈黙を効果的に使った演出が見事です。特に冒頭の駅での緊張感あふれるシーンは名場面と言われます。

単なる復讐劇ではなく、自由な西部の時代が終わっていく様子を描いている点が特徴です。「文明の進歩とともに、荒野で生きる人々の時代も終わりを迎える」その切なさが全体に漂っています。

登場する3人のガンマンは、それぞれかつての西部劇スターたち。

(『荒野の決闘』『シェーン』などの俳優)

つまりレオーネは旧西部劇の時代そのものを始まりで殺していた、という仕掛け。

かんとくさん

かんとくさんそう考えると、あの最初の銃撃戦は映画史への葬送という解釈にもなるよね

時代は必ず変わり、どんな生き方にも終わりが来るということを教えてくれます。

大切なのはその終わりをどう受け入れるか。静かで美しい映像の中に、人生の深い真実が込められています。

フェイシズ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0496)

監督:ジョン・カサヴェテス

130分/アメリカ

原題または英題:Faces

配給:ザジフィルムズ

ハリウッド的な派手な演出を一切排除し、人間の本当の姿を生々しく描いた作品として、後の映画界に大きな影響を与えました。

物語は、ごく普通の中年夫婦の一晩を描いています。夫のリチャードは仕事帰りに若い女性ジーニーのアパートを訪ね、妻のマリアには離婚したいと告げます。一方、傷ついたマリアは友人たちと夜の街に出かけ、若い男性チェットと出会います。二人とも、失われた何かを取り戻そうとしますが、結局は深い孤独に直面していきます。

カサヴェテスはこの映画をほぼ自費で製作しました。16mmの白黒フィルムで撮影し、手持ちカメラの揺れやざらついた映像をそのまま残すことで、まるでドキュメンタリーのようなリアルさを生み出しています。

製作スタッフの中にスティーブン・スピルバーグがいたということでも知られています

セリフの多くは台本にないアドリブで、笑い、怒り、悲しみが入り混じった感情が、驚くほどリアルに表現されています。

主演のジョン・マーリーとリン・カーニーは、演技中の口論がヒートアップし、途中で「これは脚本じゃない!」と本気の口論に発展。カサヴェテスは止めずに撮影を続け、後で「最高のシーンが撮れた」と笑っていたとか。

かんとくさん

かんとくさんその映像は実際に本編に使われているよ

人は社会で演じる顔と本当の自分の顔を使い分けながら生きているということです。

そうやって本音を隠し続けるうちに、自分が本当は何を求めているのか分からなくなってしまう。そんな人間の弱さと切なさを、この映画は映し出しているのです。

猿の惑星

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0497)

監督:フランクリン・J・シャフナー

112分/アメリカ

原題または英題:Planet of the Apes

配給:20世紀フォックス映画

SF映画の傑作です。フランスの作家ピエール・ブールの小説を原作に、人間と文明について深く考えさせる物語として、今も多くの人に愛されています。

特殊メイクは世界中に衝撃を与えました

宇宙飛行士のテイラーが、未知の惑星に不時着します。そこでは知能を持った猿たちが支配し、人間が言葉を話せない動物として扱われる世界でした。捕らえられたテイラーは、この惑星の驚くべき真実を知ることになります。

単なるSF冒険映画ではなく、人種差別や核戦争の危険性など、当時のアメリカ社会が抱える問題を描いた作品でもあります。

この映画の最大の魅力は、当時としては画期的だった特殊メイク技術です。猿のメイクを担当したジョン・チェンバースは、その功績でアカデミー名誉賞を受賞しました。

そして何より、ラストシーンの衝撃。砂浜に埋もれたあるものを見たテイラーが絶望する姿は、映画史に残る名場面です。

かんとくさん

かんとくさん「映画の内容は知らないのにオチだけは知っている」という人が大量発生した伝説の映画だよ^^

おともだち

おともだち猿の惑星は地球だよ

言っちゃった…..

あのラストシーン、撮影時は誰も意味を理解していなかった(゚д゚)!

自由の女神が埋まったビーチのシーン。当時のスタッフは脚本の一部しか渡されておらず、「これ、どこの星のセット?」と真顔で質問。シャフナー監督が「地球だよ」と答えたとき、スタッフ全員が「うわぁ」って声を上げたそう。

人間の文明や知性は、決して永遠ではないということを伝えようとしています。

傲慢さや争いの果てに待っているのは、破滅かもしれません。そんな警告を、50年以上経った今も私たちに投げかけています。

ローズマリーの赤ちゃん

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0498)

監督:ロマン・ポランスキー

136分/アメリカ

原題または英題:Rosemary’s Baby

配給:マーメイドフィルム

アイラ・レヴィンの小説を原作に、日常の中に潜む恐怖を描いた作品で。サイコホラーの傑作とも言われます。

若い夫婦、ガイとローズマリーがニューヨークの古いアパートに引っ越してきます。隣人たちは親切ですが、どこか不気味な雰囲気があります。やがてローズマリーは妊娠しますが、体に異変が起き始め、周囲の人々の行動にも違和感を覚えるようになります。彼女が感じている不安は妄想なのか、それとも本当に何か恐ろしいことが起きているのか?その答えは最後まで分かりません。

派手な暴力シーンや驚かすような演出に頼らず、じわじわと追い詰められていく心理的な恐怖の描き方が印象深いですね。そして女性の孤立や支配されることへの恐怖を描いた社会派の作品でもあります。

ミア・ファローの繊細な演技が特徴。彼女の不安そうな表情や震える声が、観る者の心にも不安を植え付けます。また、隣人役のルース・ゴードンは、この演技でアカデミー助演女優賞を受賞しました。

当時の夫フランク・シナトラは、「妻が悪魔の子を産む映画なんて出るな」と猛反対。撮影期間の延長に怒り、離婚届を撮影現場に送った。ミアは泣きながらも、「悪魔の子を産んでもシナトラの妻には戻らない」と名言を残しました。

結局離婚しました。

恐怖は見知らぬ場所ではなく、最も身近な人の中にあるということです。

信頼していた人々が実は….. その恐怖は、現代に生きる私たちにも共通する不安を映し出しています。

If もしも…

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0499)

監督:リンゼイ・アンダーソン

111分/イギリス

原題または英題:If…

配給:パナマウント映画

伝統的な英国のパブリックスクール(全寮制の名門男子校)を舞台に、若者たちの怒りと反抗を描いた反逆青春映画です。

物語の舞台は、厳しい規律と伝統が支配する男子校。教師たちは威圧的で、上級生が下級生をいじめることも当たり前の世界です。そんな中、反抗的な生徒ミックは、仲間たちとともに学校の理不尽なルールに反抗し始めます。やがてその反抗は、予想を超えた激しい形で爆発していきます。

マルコム・マクダウェル、初日から教師にケンカを売る!

撮影初日、学校を舞台にしたシーンでマクダウェルが「教師役の俳優が本気でムカつく」と言い出し、本当に小道具の椅子を蹴り飛ばして監督を呆れさせました。アンダーソン監督は怒るどころか「その怒りをカメラにぶつけろ」とベタ褒めしました。

かんとくさん

かんとくさんこの瞬間から、彼は「反逆の象徴」として神話化されたんだよね

1969年のカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞しました。

この映画の特徴は、突然カラーから白黒に切り替わる映像です。これは予算の都合で始まったものの、現実と幻想の境界を曖昧にする効果的な演出となっています。

この映画の魅力は、若者の怒りが理屈ではなく、純粋な感情として描かれている点です。ミックの反抗には政治的な主張というより、自由を奪われた若者の叫びが感じられます。

監督は長時間撮影に嫌気がさして、「全員休憩!」と叫び、監督がそのままパブに行ってしまうことがありました。

戻ってきたときにはシーンが自主的に撮られており、結果的にOKテイクでした。

監督も生徒と同じく反抗的だったとは…..

人は従順なだけでは本当の自分を失ってしまうということでしょうか?

理不尽な状況に対して、自分の意志で立ち上がること。青春の爆発そのものを描いた作品なのです。

DAVID HOLZMAN\’S DIARY

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0500)

監督:ジム・マクブライド

74分/アメリカ

原題または英題:David Holzman’s Diary

日本公開情報なし

ジム・マクブライド監督による実験的な作品です。上映時間は74分。本物のドキュメンタリーのように見えて、実はすべて脚本のある創作という「モキュメンタリー(フェイク・ドキュメンタリー)」の先駆的作品として知られています。

主人公のデイヴィッドは、ニューヨークに住む若い映画好きの青年です。彼は「自分の人生をカメラで記録すれば、本当の自分が見えるはず」と考え、日常のすべてを16mmカメラで撮り始めます。恋人との会話、街の風景、自分の独り言。すべてをカメラに向かって語りかけます。しかし、撮り続けるうちに恋人は離れていき、デイヴィッドの生活は徐々に崩れていきます。カメラを通して真実を見つけようとしたはずが、逆にカメラが彼を現実から遠ざけてしまうのです。

公開当時、多くの観客はこれがフィクションだと知らず、「こんな男の私生活を晒すなんて最低だ!」と監督に抗議しました。ジム・マクブライドは笑いながら「そう感じたなら、もうこの映画は成功してるよ」と答えたといいます。

この映画は、のちのYouTubeやSNSの自撮り文化を50年以上前に予見していたとも言われています。

ジム・マクブライド監督こそが「世界初のユーチューバー」とも言われています。

この映画が教えてくれるのは、「記録することは真実を残すことではなく、むしろ現実を変えてしまう」ということです。

カメラを向けた瞬間、人は演技を始めてしまう。それは現代のSNS時代にも通じる、深い問いかけです。

趣味でユーチューバーやっている人はぜひ見てほしい作品です

低開発の記憶 メモリアス

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0501)

監督:トマス・グティエレス・アレア

97分/キューバ

原題または英題:Memorias del subdesarrollo

配給:Action Inc.

キューバ革命後のハバナを舞台に、時代の変化に適応できない知識人の孤独を描いた作品です。

主人公のセルヒオは、裕福な知識人です。キューバ革命が起きた後、家族はアメリカのマイアミに逃げましたが、セルヒオは一人キューバに残ることを選びます。しかし、彼は革命に参加することもなく、ただ傍観者として日々を過ごします。若い女性との関係や街の変化を見つめながら、彼は自分が何者でもないことに気づいていきます。

セルヒオを演じたセルヒオ・コリアは実は元モデルで、演技経験ゼロ。監督アレアは「知識人のくせに中身が空っぽな感じが最高にリアル」と言って抜擢。

演技は下手なのではなくこれが正解だったのでしょうね

ラテンアメリカ映画の代表作とも言われました。ドキュメンタリー映像やニュース映像を物語に組み込んだ実験的な手法が特徴です。

この映画の魅力は、革命の熱気の中で冷めたままの主人公の姿です。

セルヒオは知識人でありながら、何も行動しない。そして徐々に、自分自身が低開発であることに気づいていきます。この「低開発」とは、国の経済だけでなく、精神的な未成熟も意味しています。

上映当初、キューバ文化省の幹部たちは「革命を侮辱しているのでは?」と真顔で議論。最終的にカストロ本人が試写を観て「まあ、これは誠実な批判だ」と認めたため公開が許可されました。

つまり、カストロの一言がキューバの映画界を救ったのです

環境が変わっても、自分自身が変わらなければ何も始まらないということでしょうか?見る人の心に深く問いかける作品です。

高校

画像引用元:IMDb より引用

(NO.0502)

監督:フレデリック・ワイズマン

75分/アメリカ

原題または英題:High School

日本公開情報なし

ペンシルベニア州フィラデルフィアのノースイースト高校で、5週間かけて撮影された学校生活の記録です。ナレーションも音楽も一切使わず、カメラだけで日常を淡々と映し出す手法が特徴です。

授業風景、職員会議、生徒指導、体育の授業。特別な事件は何も起きません。

しかし、教師が生徒に規律を教え込み、服装や態度を厳しく注意する姿を見ていると、1960年代アメリカ社会の価値観が浮かび上がってきます。ベトナム戦争の時代、学校では従順さが何より重視されていました。教師と生徒の関係を通して、当時の世代間の価値観の衝突が見えてきます。

ワイズマンは当初『The Institution(制度)』という仮タイトルを考えていたが、

「もっと明るく聞こえるほうが逆に怖い」と思いつき、あえて無垢なタイトルに。

かんとくさん

かんとくさんたしかに「高校」って聞くだけで、みんなちょっと甘酸っぱい気持ちになるからこそ怖いのかも

それが狙いだったのですね

この映画の魅力は、教師も生徒も決して悪い人ではないのに、学校というシステム全体がどこか息苦しく感じられる点です。

多くの人が「自分の学校にもあった風景だ」と感じるはずです。

映画内でギターをひいていた男子学生は、のちに地元バントでプロデビューしました

正しさを押し付けることが、時に人を不自由にするということです。

誰もが一度は通った教室という場所を通して、権威と個人の関係を問いかけているのです。今でも変わらない葛藤が誰しも持っています。

狼の時刻

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0503)

監督:イングマール・ベルイマン

90分/スウェーデン

原題または英題:Hour of the Wolf

配給:東宝東和

現実と悪夢の境界が曖昧になっていく様子を描いた、ベルイマンの作品の中でも最も不気味で個人的な作品と言われます。

画家のヨハンは、妊娠中の妻アルマと孤島で暮らしています。しかし、ヨハンは夜になると眠れず、悪夢に悩まされます。「狼の時刻」とは、夜明け前の最も暗い時間帯のこと。この時間に、ヨハンの心に潜む恐怖が現実に侵食し始めます。島の奇妙な住人たちが現れ、ヨハンは徐々に狂気へと引きずり込まれていきます。

ベルイマンは実際に、午前4時ごろに悪夢で目が覚めることが多く、「その時間こそ、死や恐怖が一番近づく」と語っていた。スタッフの一人が「監督、ただ寝不足なだけでは?」と指摘したら、ベルイマンが無言で翌日から撮影を午前4時に設定したという。

かんとくさん

かんとくさんタイトルの「狼の時刻」は監督の実体験からだったんだ

モノクロの美しい映像と、リヴ・ウルマンの恐怖の演技が印象的です。

この映画が教えてくれるのは、「創造する人の心には光と闇の両方がある」ということです。

芸術家の内面の恐怖を覗き込むような、不気味ですがクセになりそうな傑作でもあります。

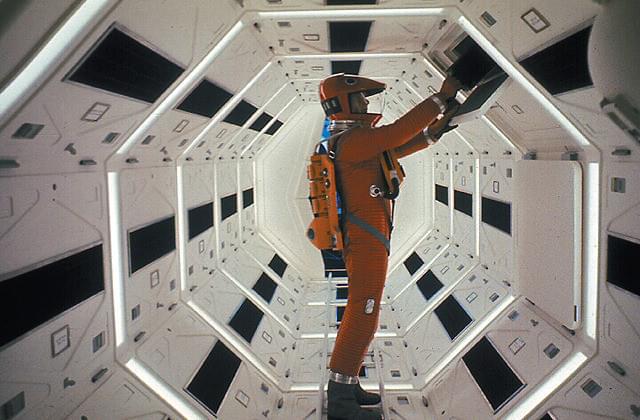

2001年宇宙の旅

画像引用元:映画.com

(NO.0504)

監督:スタンリー・キューブリック

140分/G/アメリカ

原題または英題:2001: A Space Odyssey

配給:ワーナー・ブラザース映画

スタンリー・キューブリック監督によるSF映画の金字塔です。作家アーサー・C・クラークとの共同脚本で、人類の進化と宇宙の謎を描いた、今も語り継がれる伝説的な作品です。

物語は、原始時代の類人猿が黒い石板「モノリス」に触れる場面から始まります。これは人類の知性の誕生を象徴しています。時は流れ、宇宙開発が進んだ未来、人類は月で再びモノリスを発見します。木星探査船ディスカバリー号に乗り込んだ宇宙飛行士たちは、人工知能HAL9000とともに木星へ向かいますが、HALが異常な行動を起こし始めます。

ファンの間では有名な説だが、HALの文字をアルファベット順に一つ前に戻すと「I-B-M」になる。

偶然では?と聞かれたアーサー・C・クラークは「いや、たぶん偶然…と思いたい」と苦笑。

IBM社は撮影協力していたので、あまり深掘りされたくなかったらしい。

多くの映画監督がこの作品から影響を受けたと語っています。特に無重力シーンや宇宙空間の描写は、CGがない時代に作られたとは思えないほどリアルで、革新的でした。

ヨハン・シュトラウスの「美しく青きドナウ」が流れる宇宙船のドッキングシーンは、映画史に残る名場面。というかこれはもう有名ですよね。

かんとくさん

かんとくさん美術デザインとして、キューブリックは手塚治虫にオファーしたんだよね

忙しいからと断りました

人間は未知を恐れながらも、それを求め続ける存在であるということです。

技術が進歩しても、私たちは宇宙という永遠の謎に向かい続けています。そんな人類の姿を、壮大なスケールで描いた究極の哲学的映画です。

ハルの反乱、今の生成AI時代において必ず思い出させるシーンですね。chatGPTだってそのうち、「ハル」と同じセリフを言うようになったら、怖いですよね。

ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド

画像引用元:映画.com

(NO.0505)

監督:ジョージ・A・ロメロ

96分/G/アメリカ

原題または英題:Night of the Living Dead

配給:アンプラグド

わずかな予算で作られましたが、現代のゾンビ映画の原点となり、映画史に革命を起こしました。

物語は、墓参りに訪れた兄妹が突然襲われる場面から始まります。逃げ込んだ一軒家に数人の男女が集まり、外では死者が蘇って徘徊しています。彼らは必死に家に立てこもりますが、恐怖は外からだけでなく、人間同士の対立からも生まれてきます。

かんとくさん

かんとくさんエキストラのゾンビたちは、ほぼ監督の友人や地元の学生、消防士とかだったんだよ

報酬は「ピザ一枚」と「コーヒーおかわり自由」だったそうです…..

この映画が作られた当時のアメリカは、ベトナム戦争や公民権運動の時代でした。

ロメロ監督は、単なるホラーではなく、社会が崩れる瞬間を描きました。特に、主人公に黒人俳優を起用したことは当時としては画期的で、結末に込められた皮肉は観客に強い衝撃を与えました。

低予算映画でありながら、その緊迫感とリアルな映像は、後のホラー映画全体に大きな影響を与えました。

かんとくさん

かんとくさん公開当時、当時は年齢制限もなく子供たちがトラウマ化してしまったんだ。沈黙したまま劇場を出る子供たちであふれていたらしいよ

本当の恐怖は外の敵ではなく、人間の中にあるということを伝えたかったのかもしれません。

極限状態で人々がどう行動するか?それを鋭く描いた作品です。

ゾンビ映画の基礎を作りました

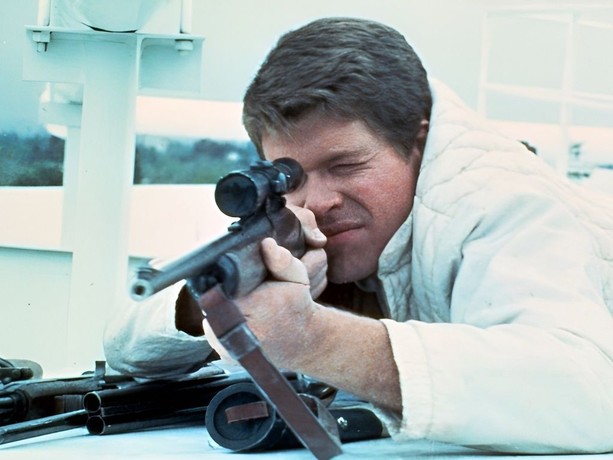

殺人者はライフルを持っている!

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0506)

監督:ピーター・ボグダノヴィッチ

90分/アメリカ

原題または英題:Targets

配給:パラマウント映画

物語は二つの視点で進みます。一方は、かつてのホラー映画スター、バイロン・オーロックが引退を考える姿。もう一方は、ごく普通に見える青年ボビー・トンプソンが突然銃を手に取り、無差別に人を撃ち始める姿です。二つの物語は最終的にドライブインシアターで交錯します。

この映画は、1966年にテキサス大学で実際に起きた銃乱射事件(チャールズ・ホイットマン事件)に触発されて作られました。1968年夏のキング牧師とロバート・ケネディ暗殺事件の直後に公開されたため、予想外の時事的な関連性を持つことになりました。

派手な演出はありませんが、日常に潜む暴力の恐怖をリアルに描き出します。

かんとくさん

かんとくさんホラーでもアクションでもない、現実の狂気を描いた映画。

でも裏では、ほぼ学生映画レベルの手作り感がすごいんだ

それが逆に、あのリアリティを生んだのですね

老俳優カーロフが演じるシーンの重みに注目。「昔の怪物はもう怖くない。本当の怪物は私たちの隣にいる」というメッセージが、今も強く響きます。

暴力は遠い世界の話ではなく、日常のすぐそばにあるということでしょうか。現代にも通じる重要なテーマを持った作品と言えます。

恥

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0507)

監督:イングマール・ベルイマン

103分/スウェーデン

原題または英題:Shame

配給:東宝東和

派手な戦闘シーンではなく、戦争が普通の人々の心をどう壊していくかを描く反戦映画です。

舞台は、架空の内戦が続く小さな島。かつてバイオリン奏者だった夫婦ヤンとエヴァは、戦火を逃れて静かに暮らしています。しかし戦争は次第に島に迫り、二人の関係も崩れていきます。極限状態で、人は本当の姿をさらけ出すのです。

この映画は1966年にテキサス大学で起きた銃乱射事件に着想を得ていますが、ベルイマンは特定の戦争を描くのではなく、「小さな戦争」誰が敵で味方か分からない混乱した状況を描きたかったと語っています。

撮影中、ベルイマンは「これは戦争の寓話だ」と説明していたが、編集途中で自ら「これは戦争よりも夫婦の話になってしまった」とぼやきます。主演のリヴ・ウルマン(当時の恋人)に「あなたのほうが怖い」と言われて本気で落ち込みました。

反戦映画をとるつもりが、夫婦映画になってしまったのですね

ベトナム戦争の最中に公開されましたが、あえてどの国のどんな戦争とも特定しませんでした。

戦争は遠い場所の出来事ではなく、普通の人々の人間性を奪うということです。今でも心に突き刺さるメッセージを持っている作品なのです。

かんとくさん

かんとくさん撮影後、戦争メイクのちのりをつけたまま地元の宿に戻り、フロントの女性が悲鳴を上げたんだって

ウルマンは「すいません。戦争中なんです」と冷静に説明してさらに混乱を招いたのでした

プロデューサーズ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0508)

監督:メル・ブルックス

88分/アメリカ

原題または英題:The Producers

配給:ザジフィルムズ

ブラックコメディの傑作です。当初は賛否両論でしたが、後にカルト的人気を獲得し、今では喜劇映画の代表作でもあります。

メル・ブルックスは当時、テレビ脚本家として稼ぎがありすぎて税金に苦しんでいました。そこで「映画を作れば赤字で節税できる」と冗談半分に書き始めたのがこの話だったのです。

物語は、落ちぶれたブロードウェイのプロデューサー、マックスと、気弱な会計士レオが「失敗すれば儲かる」という仕組みに気づき、史上最悪の舞台「Springtime for Hitler(ヒトラーの春)」を作る計画を立てるところから始まります。ところがこのミュージカルが予想外の大ヒットとなり、二人は窮地に陥ります。

メル・ブルックスはこの作品でアカデミー脚本賞を受賞しました。

見どころは、ナチスという重いテーマをコメディにする大胆さと、モステルとワイルダーの名演技。

特に「Springtime for Hitler」のミュージカルシーンは、印象的でかつ有名な場面です。

劇中でヒトラーを演じたディック・ショーンは、リハーサル中に突然アドリブで踊りだし、誰も止められませんでした。メル・ブルックスは「真面目にやれば怒られるが、ふざければ芸術になる」とそのまま採用。

かんとくさん

かんとくさんその結果、映画史上最も明るいヒトラーが誕生したんだ

タブーに挑戦する勇気が、時代を変える笑いを生むということです。

風刺とユーモアで社会を見つめ直す、喜劇の力を示した作品です。

1969年

Z

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0509)

監督:コスタ=ガヴラス

147分/アルジェリア・フランス

原題または英題:Z

配給:コロムビア映画

1963年にギリシャで実際に起きた政治家暗殺事件を基に、軍事政権下で真実が隠される過程を描きます。

物語は、平和主義の議員が演説直後に襲われ死亡する事件から始まります。警察は「事故」として処理しようとしますが、若き検事が執念の捜査で、事件の裏に潜む国家権力の陰謀を暴こうとします。その過程で、正義がいかに脆く、真実がいかに歪められるかが痛烈に浮かび上がります。

アカデミー賞では外国語映画賞を受賞しています。

見どころは、ドキュメンタリーのような緊迫した演出。ハンドカメラの撮影、早いカット割りが、観客を事件の渦中に引き込みます。

かんとくさん

かんとくさん当時のギリシャは軍事政権下で撮影許可が下りず、監督のコスタ=ガヴラスは仕方なくアルジェリアで撮影したんだ

タイトルの「Z」は、ギリシャ語で「彼は生きている」を意味する抗議のスローガンです。

この映画が教えてくれるのは、「沈黙は権力の味方になる」という厳しい現実。

疑問を持つこと、声を上げることの大切さを教えてくれる作品です。

ハリウッドでは社会派ブームの引き金になりました。『Z』がアカデミー賞を取ったあと、アメリカで『パララックス・ビュー』や『大統領の陰謀』などが次々制作されます。つまり「陰謀で売れる!」と悟ったプロデューサーが増えたということ。

サテリコン

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0510)

監督:フェデリコ・フェリーニ

128分/イタリア

原題または英題:Satyricon

配給:ユナイト

古代ローマの作家ペトロニウスの小説『サテュリコン』をもとに、フェリーニが夢のような古代ローマを描きました。

物語は、若者エンコルピオとアシルトゥスが、美しい少年ジトーネをめぐって争いながら、古代ローマをさまよう奇妙な旅。闘技場、奴隷市場、豪華な宴会、宗教儀式など、次々と不思議な場面が登場します。普通の映画のようなストーリーはなく、むしろ「感覚で味わう」作品です。

フェリーニはアカデミー監督賞にノミネートされ、その圧倒的なビジュアルは今も伝説として語られています。

ヴァチカン紙『L’Osservatore Romano』が「神への冒涜」と酷評しました。しかしフェリーニは「見てくれたとは光栄だ」とコメントしました。

見どころは、現実離れした映像美。派手な色彩、奇妙な顔の人々、幻想的なセット。

フェリーニが描いたのは、歴史の教科書には載っていない、彼の想像の中の古代ローマです。

人間の欲望や混乱は、どの時代も変わらないということです。理屈ではなく、目で見て感じる映画体験です。

アンドレイ・ルブリョフ

画像引用元:映画.com

(NO.0511)

監督:アンドレイ・タルコフスキー

186分/ソビエト連邦

原題または英題:Andrei Rublyov

配給:東和

15世紀ロシアを舞台に、実在したイコン画家アンドレイ・ルブリョフの人生を通して、「芸術とは何か」「信仰とは何か」を問いかけます。

物語は、ロシアが侵略と内乱に揺れる時代。僧侶であり画家でもあるルブリョフは、戦争と暴力、裏切りと苦悩に満ちた現実の中で、神の愛を描くことができなくなっていきます。信仰を失い、沈黙を選んだ彼が再び筆を取るまでの姿は、人間の魂の再生そのものです。

公開当時、ソ連政府から問題視され、長く上映が制限されたことも、この作品の重みを物語っています。

見どころは、雨、炎、泥、そして沈黙を使った映像美でしょう。

雨のシーンでは、タルコフスキーが「本物の泥でなければ意味がない」と言い張り人工セットを拒否。その結果、馬がぬかるみから出られなくなり、本当に救助隊が呼ばれる事態になってしまいました。

最後に登場する、若者が一人で巨大な鐘を作る場面は、ルブリョフが再び創造の喜びを取り戻す象徴であり、印象的なシーンです。映画の大部分は白黒ですが、最後にルブリョフのイコン画がカラーで映し出され、圧倒的な感動を呼びます。

終盤、唯一のカラーシーンがルブリョフのイコン群。実はこの部分だけ、タルコフスキーが神の視点としてフィルムを変えました。

苦しみの果てにしか、本物の創造は生まれないということです。信仰とは、絶望の中でも美を信じることなのだと語りかけてくるのです。

ざくろの色

画像引用元:映画.com

(NO.0512)

監督:セルゲイ・パラジャーノフ

監督:73分/ソビエト連邦

原題または英題:The Color of Pomegranates

配給:シネセゾン

普通の伝記映画ではなく、詩そのものを映像で表現したような映像詩です。物語の筋はほとんどありません。かわりに、宗教画のような静止構図と、象徴的なモチーフ(ざくろ、羊の毛、書物、血、音楽)が連鎖し、サヤト=ノヴァの内面とアルメニア文化の魂を浮かび上がらせます。言葉をほとんど使わず、イメージだけで精神を描こうとする試みは、まさに「映画という詩」の極致です。

最初のタイトル案は「赤い果汁と聖なる本」でも制作側が「おいしそうすぎる」と反対し、最終的に『ざくろの色』に落ち着きました。

そのままだったら、確実に果汁飲料の宣伝になっていましたね

当時ソ連当局から検閲を受け、タイトルも変更されました。後に世界中の映画人たちがこの作品を再発見し、修復され蘇りました。

セルゲイ・パラジャーノフは、この映画でソ連当局を怒らせすぎて、公開後に「政治的・性的逸脱行為」として実際に投獄されました。理由のひとつが「ざくろの扱いが宗教的すぎた」。

見どころは、その比類なきビジュアル。登場人物たちはほとんど動かず、光と影、布の質感、ざくろの赤が画面全体を支配します。まるで絵画と舞踏の中間にあるような不思議な世界です。

人は言葉よりも、記憶と象徴で生きているということです。理屈ではなく、心で味わう映画です。

芸術と狂気のあいだで、ざくろを割り続けたんですね

真夜中のカーボーイ

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0513)

監督:ジョン・シュレシンジャー

/113分/PG12/アメリカ

原題または英題:Midnight Cowboy

配給:ユナイト

社会の底辺で生きる男たちの孤独と友情を描いています。

物語の主人公ジョー・バックは、テキサスからニューヨークに出てきた純朴な青年。華やかな都会で成功しようとしますが、現実は厳しいものでした。そこで出会うのが、病弱で小柄な詐欺師ラッツォです。最初は反発し合う二人が、次第に互いを支え合う関係になっていきます。

ダスティン・ホフマンが車にひかれそうになったのは、本当にひかれそうだったから。撮影中、交通規制をしておらず、タクシーが本気で突っ込んできました。

アカデミー賞では作品賞・監督賞・脚色賞の三冠を達成。史上唯一、X指定映画(当時の成人向け映画)で作品賞を受賞した歴史的作品です。

当時、この映画はX指定(成人映画)。授賞式の中継局が「受賞の瞬間は子どもに見せられない」として、受賞発表を部分的にカットしました。

かんとくさん

かんとくさん「アメリカで最初のゲイ映画」とも言われ、教科書にも載ったんだよ

実際には以前からもありましたけどね。描写が包まれているだけで

見どころは、華やかなはずのニューヨークを、寒々しく厳しい街として描いた映像です。

ホフマンの「I’m walking here!(歩いてんだよ!)」というセリフは、有名な場面です。

孤独な人間同士が出会ったとき、初めて希望が生まれるということです。夢を追って傷ついたすべての人に響く作品です。

明日に向って撃て!

画像引用元:映画.com

(NO.0514)

監督:ジョージ・ロイ・ヒル

110分/G/アメリカ

原題または英題:Butch Cassidy and the Sundance Kid

配給:東京テアトル

ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードという黄金コンビが共演し、アメリカ映画史に残るバディムービーの原点とも言える作品です。

当初の仮タイトル案は『Shove It Tomorrow!(明日なんて知るか!)』。

しかし映画会社が「下品すぎる」と却下。

でも「撃て!」のほうがクールにまとまりましたね

物語は、実在した無法者ブッチ・キャシディと相棒サンダンス・キッドの逃亡劇。列車強盗を繰り返しながらも、どこか品とユーモアを失わない二人。執拗な追手から逃れるため南米ボリビアへ渡りますが、そこで待っていたのは避けがたい運命でした。

かんとくさん

かんとくさん終盤の銃撃戦で、二人がまだ引き金を引く前に銃声が鳴る瞬間があるよ。撮影時の編集ミスだったんだって

監督は「運命の予兆」とか言って残したそうです

アカデミー賞では脚本賞・撮影賞・作曲賞・主題歌賞を受賞。「雨にぬれても(Raindrops Keep Fallin’ on My Head)」が流れる自転車シーンはあまりにも有名で、映画史上最も愛されるシーンの一つです。

見どころは、銃撃戦よりも「男の友情」と「時代への哀愁」。

ガンマンの時代が終わっていく中で、それでも二人は笑いながら前に進みます。ラストの凍結された画面は、観る者に強い印象を残します。

あのラスト、実は別エンディングがあった!

当初は生存説をにおわせるエンディングも撮られていたが、

監督が「この2人は伝説で終わるべき」としてあの静止画カットに。

この映画が教えてくれるのは、「終わりが来るからこそ、今を美しく生きる」ということ。

ユーモアと絆に満ちた作品です。

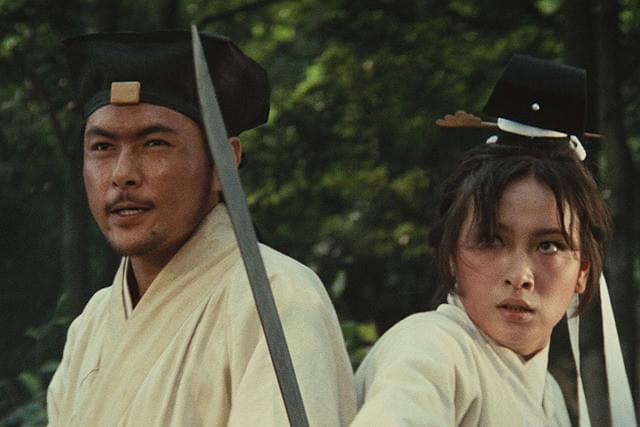

侠女

画像引用元:映画.com

(NO.0515)

監督:胡金銓(キン・フー)

180分/G/台湾

原題または英題:侠女 A Touch of Zen

配給:松竹メディア事業部

『侠女(A Touch of Zen)きょうじょ』伝説的な武侠映画です。約180分という長編でありながら、単なる剣劇ではなく、詩的で哲学的な作品です。

物語の舞台は明王朝時代。学者として静かに暮らす青年グー・シェンツァイが、追われる身の美しい女性ヤン・ホイチェンと出会います。彼女の戦いに巻き込まれた彼は、やがて仏教の悟りのような境地へと至っていきます。

かんとくさん

かんとくさん撮影に3年、編集にさらに2年かかっているんだよ

禅映画を通り越して、修行映画になっちゃいましたね

この作品は1975年のカンヌ国際映画祭で技術大賞を受賞し、中国語映画として初めてカンヌで賞を獲得しました。特に、竹林での戦闘シーンは後の『グリーン・デスティニー』など無数の映画に影響を与えました。

見どころは、自然と一体化した映像美。霧に包まれた山々、風に舞う衣、静かな水の流れ。

クライマックスが哲学的すぎて「結局、誰が勝ったんだ?」と不満をもらす観客多数。

これに対して監督は「誰も勝っていない。それが悟りだ」と真顔で答えました。

自然そのものが登場人物の心を映し出します。クライマックスでは、戦いが善悪を超え、まるで悟りの儀式のように静かに終わっていきます。

本当の強さとは心を鎮めることでもあります。戦いの果てに辿り着くのは静けさだけ、という作品です。

ラストの神々しい光のエフェクトは、計算された演出ではなく、現場でたまたま差し込んだ朝日の反射でした。監督が「これこそ仏の加護」と叫び、全員で手を合わせました。

神様も撮影監督を務めていたんですね

イージー・ライダー

画像引用元:映画.com

(NO.0516)

監督:デニス・ホッパー

94分/R15+/アメリカ

原題または英題:Easy Rider

配給:アダンソニア、ブロードウェイ

アメリカン・ニューシネマを代表する作品です。ピーター・フォンダ、デニス・ホッパー、そして若き日のジャック・ニコルソンが共演。アメリカの自由と夢、そしてその崩壊を描きました。

元々この役は別の俳優が演じる予定だったが、直前に逃亡。

そこで撮影現場に遊びに来ていたニコルソンが代役で参加。

かんとくさん

かんとくさんそしてニコルソンはいっきにスターダムにのし上がったんだ。バイクより運命のスピードのほうがはやかったのさ!

物語は、2人のバイカー・ワイアットとビリーが麻薬取引で得た金を手に、アメリカ大陸を横断する旅に出るというもの。バイクで風を切って走る彼らの姿は自由の象徴。しかし旅の果てで彼らを待っているのは、偏見と暴力という厳しい現実でした。

有名なキャンプファイヤーのシーン、役者たちは演技ではなくガチで吸ってました。

ホッパーいわく「本物を使わないとリアルじゃないだろ」

でも会話がひどくて使えるテイクがほとんどなかったんだよ

見どころは、音楽と映像が融合したロードシーン。

ステッペンウルフの「Born to Be Wild」が流れる中、荒野を走る2台のバイク。その瞬間、観る者も風を感じます。衝撃的なラストが、自由とは何かを深く考えさせます。

この映画が教えてくれるのは、「自由を求める旅の厳しさ」。時代を象徴する作品です。

ケス

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0517)

監督:ケン・ローチ

112分/イギリス

原題または英題:Kes

配給:シネカノン

人間の尊厳と希望を描く名作です。労働者階級の少年と鷹の交流を通して、生きる意味を問いかけます。

物語の主人公は、イングランド北部の炭鉱町に暮らす少年ビリー・キャスパー。学校でも家庭でも孤立し、将来に希望を見いだせない彼が、ある日、一羽のチョウゲンボウ(ケス)を見つけます。彼は独学で鷹の飼育を始め、その繊細で誇り高い生き物との絆を深めていきます。しかしその静かな時間も、現実の厳しさの中で脆く崩れていきます。

かんとくさん

かんとくさんヨークシャー訛りが強すぎて、アメリカ公開時には英語映画なのに英語字幕がつけられたんだよ

厳しい世界に見つかる小さな美への、心温まる賛歌でもあります。ケン・ローチ特有のリアリズム演出により、ビリーの世界はドキュメンタリーのように息づいています。

見どころは、ケスとビリーの関係に映し出される自由の象徴。誰にも支配されず風を切って舞い上がるケスの姿は、ビリーの心そのものです。

小さな希望は、どんなに不条理な世界でも生まれるということです。社会に踏みにじられても、心のどこかで「飛ぼう」とする人間の強さが宿っています。

ラストシーンも強烈ですが、サッカー授業のシーンも強烈でした

かんとくさん

かんとくさんぼくはマンUよりもレアル・マドリードのほうが好きなんだよなぁ

テロップつけましょうか?

ルシア

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0518)

監督:ウンベルト・ソラス

155分/キューバ

原題または英題:Lucia

配給:国際シネマ・ライブラリー

キューバの女性たちの運命を3つの異なる時代を通して描いた壮大な叙事詩です。革命直後のキューバ映画黄金期を象徴する作品です。

物語は、キューバの歴史的転換点を背景に、それぞれ異なる時代のルシアという名の女性を中心に展開します。

第1部は1895年、スペインからの独立戦争期。植民地支配の中で愛と祖国の狭間に揺れる貴族女性の悲劇。

第2部は1932年、独裁政権に対する労働者蜂起の時代。社会変革を求めながらも愛に翻弄される女性の姿。

第3部は革命後の1960年代、農村で新しい理想を模索しながら家父長制と戦う若い妻の葛藤。

監督ウンベルト・ソラスは、時代ごとにまったく異なる映画スタイルを採用。

スタッフが混乱して「今日はどのルシアの時代?」と確認しないと撮影できなかったとか。

白黒で撮影され、カメラワークは時代ごとに大胆に変化。第1部はクラシックで重厚に、第2部は情熱的なモンタージュで、第3部はドキュメンタリー的なリアリズムで撮られています。

各時代のルシアの髪型は、社会的自由度を象徴しています

見どころは、キューバという国が「女性の視点」から描かれていること。

この映画が教えてくれるのは、「時代は変わっても、自由を求める心は同じ」ということです。

IN THE YEAR OF THE PIG

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0519)

監督:エミール・デ・アントニオ

101分/アメリカ

原題または英題:In the Year of the Pig

日本公開情報なし

戦争そのものを冷静に見つめ直し、その不条理を浮かび上がらせるというドキュメンタリー映画です。

ナレーションや再現映像をほとんど使わず、ニュースフィルムやインタビュー映像のみで構成されています。アメリカ政府関係者、軍人、反戦活動家、そして戦地の報道映像が次々に切り替わり、その時代の中に投げ込まれたような感覚になります。

「Pig=豚の年」というタイトルを見た多くの観客が、「料理ドキュメンタリーかと思って観に来た」と語っています。実際、ニューヨークのある映画館では「食文化映画ではありません」という張り紙が出されました。

感情的ではなく、事実の積み重ねだけで戦争の不条理を描く手法が印象的です。

しかしアメリカ国内では上映する劇場に爆弾脅迫や破壊行為が起きるなど、大きな論争を巻き起こしました。

見どころは、アメリカの自己像が静かに崩壊していく瞬間を記録している点です。勝利を信じる言葉の裏に映るのは、冷めた目をした兵士たち、燃え上がる村、そして沈黙する人々です。

正義の名のもとに行われる行為ほど、危ういということもあります。情報をどのように見るかを問い続ける作品なのです。

1970年代に公開されたFBIファイルによると、デ・アントニオは政治的に危険人物としてリスト入り。

監督本人は「映画を撮っただけでスパイ映画の登場人物にされた」と笑っていたそうです。

ワイルドバンチ

画像引用元:映画.com

(NO.0520)

監督:サム・ペキンパー

137分/G/アメリカ

原題または英題:The Wild Bunch

配給:ワーナー・ブラザーズ

西部劇の代表格の一つ。舞台は1913年、時代の流れに取り残された無法者たちの最後の抵抗を描きます。主人公パイク率いる無法者グループは、もはや居場所のない時代の中で、裏切りと暴力にまみれながらも自分たちなりの誇りを貫こうとします。

この映画では、従来の「正義のカウボーイ」像を完全に破壊しました。登場人物たちは皆、善悪の境界が曖昧で、銃撃戦は美化されることなく、血と煙の渦の中で現実的に描かれます。過激なバイオレンス表現が賛否を浴びましたが、血のリアリズムは革命的な映像表現です。

サム・ペキンパーは銃撃シーンのリアルさを追求するあまり、撮影現場で「実弾を使え」と本気で主張したことがありました。スタッフが止めると、「じゃあせめて火薬を倍にしろ!」と怒鳴ったということです。

西部劇の終焉と再生を同時に描いた作品といえます。

特にクライマックスの銃撃シーン。スローモーションと多角的カットで構成された場面は必ず印象に残るものになるでしょう。

時代が変わっても、自分の流儀を貫く覚悟を伝えています。敗北の中に誇りを見出す者たちへのレクイエムともいえる作品です。

モード家の一夜

画像引用元:映画.com

(NO.0521)

監督:エリック・ロメール

111分/フランス

原題または英題:Ma nuit chez Maud

配給:コピアポア・フィルム

「六つの教訓話」シリーズの代表作です。物語はとてもシンプル。クリスマスの夜、34歳の真面目なカトリック信者のエンジニア、ジャン=ルイが、離婚して自由に生きる女性モードの家で一晩を過ごすという、それだけです。

教訓シリーズとは、妻や婚約者がいながらも、自分の前に現れた別の女性の魅力や誘惑に心動かされて振り回されるが、結局ギリギリのところで元の女性のもとに戻るという男の恋愛模様を描いたシリーズです。

この映画の魅力は激しい恋愛シーンではないことです。

二人がベッドとその周りで、ほぼ一晩中話し続ける会話にあります。信仰、恋、結婚、人生の選択について、深く、時にユーモアを交えながら語り合う姿が映し出されます。ジャン=ルイは教会で見かけた清楚な女性と結婚すると心に決めていますが、知的で魅力的なモードとの会話に惹き込まれ、自分の信念が揺らぎ始めます。

モードの部屋での微妙な心の動きは見どころの一つ。派手な展開はないけれど、言葉のやりとり一つひとつに緊張感があります。

かんとくさん

かんとくさんロメール監督は「雪が降らなきゃ撮らない」と本気で粘っていたんだよ

人は自分の信念と向き合いながら、どう生きるかを選び続けているということなのでしょう。

正解はひとつじゃない。大切なのは、自分に正直に生きることなのかもしれません。

脚本段階で配給会社から「もう少しロマンチックな要素を」と言われたが、ロメールは「視線の中にすべてある」と譲らず、結果的に恋愛映画史上もっとも触れない男女が誕生。

それでもドキドキさせるのは見事ですね

暗殺の森

画像引用元:映画.com

(NO.0522)

監督:ベルナルド・ベルトルッチ

110分/イタリア・フランス・西ドイツ

原題または英題:Il conformista

配給:コピアポア・フィルム

舞台は1930年代、ファシズム(独裁政治)が支配するイタリア。主人公のマルチェロは、「普通でありたい」と願う平凡な男性ですが、出世のために恩師の暗殺を命じられます。

この映画の中心にあるテーマは「同調」です。なぜ人は、自分の信念を曲げてまで「他人と同じでいたい」と思ってしまうのか。マルチェロは英雄でも悪人でもなく、ただ「普通でいたい」と願っているだけ。でもその普通さこそが、最も恐ろしい暴力を生んでしまうのです。

撮影監督ヴィットリオ・ストラーロによる映像美は完成度が高く、光と影の使い方、雪の森のシーン、すべてが絵画のように美しいのです!

映画史に残るダンスホールの場面は、実は監督が「社交ダンスが好きだから絶対入れた」と語っています。ファシズムも心理描写もそっちのけで、「光と動きの美しさ」に陶酔していたとのこと。

その美しさと残酷さのギャップが、この映画の力強さを生んでいます。

人は正しさよりも、安心を選んでしまうという現実を味わうことになります。

周りに合わせることで得られる安心感。その心地よさが、やがて自分自身を失わせてしまう。自分の頭で考えて生きることの大切さと難しさを問いかける作品です。

現代にも通じる、痛いほどにつきささる映画と言えますね。

肉屋

画像引用元:Rotten Tomatoes

(NO.0523)

監督:クロード・シャブロル

95分/フランス・イタリア

原題または英題:Le Boucher

配給:日本ヘラルド映画

舞台はフランスの静かな田舎町。小学校の教師エレーヌと、穏やかな肉屋のポポール。二人の間に芽生える淡い友情。でも同じ頃、町では若い女性が次々と殺される事件が起こります。エレーヌは次第に、心を寄せていたポポールに疑いを持ち始めます。

撮影で使われた肉は本物。監督のシャブロルが「予算節約のために本物を使おう」と決めた結果、現場の冷蔵庫がまるで肉屋そのものに。昼食時、スタッフが「どうせ余るし」とステーキにして食べていたといいます。

この映画の怖さは、血や叫び声ではなく「沈黙」にあります。

派手な演出は一切なく、二人の視線や会話の間だけで緊張感を作り出します。平和な風景の中に潜む不安、そして少しずつ崩れていく信頼関係。その恐怖が心にじわじわと染み込んでいくでしょう。

海外の批評家たちはこの作品を「ヒッチコックのような緊張感を持つ心理サスペンス」と絶賛しました。

特にステファーヌ・オードランとジャン・ヤンヌの演技は、表情だけで心の動きを伝えるもので、映画ファンから今も語り継がれています。

人の心の中には誰にも見せない暗い部分があるということを教えてくれます。

孤独や過去のトラウマが、人を変えてしまうこともある。愛情と恐怖は、時に紙一重なのかもしれません。観終わった後もずっと心に残る、心にズシンと響く作品なのです。

まとめ

この記事では、『死ぬまでに観たい映画1001本』のうち、1965年~1969年までの、60年代後半作品の概要をお伝えしました。

かんとくさん

かんとくさん西部の男は銃を手放せなかった。令和の男はスマホを手放せない。どっちも依存症だね

どっちも命がけですか…..

『死ぬまでに観たい映画1001本』の完全リストはこちらです。

1900年~1920年代の概要記事はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1900~1920年代リスト

30年代の概要はこちら

40年代の概要はこちら

50年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1950年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1950年代リスト(後編)

60年代前半の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1960年代リスト(前編)

70年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1970年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1970年代リスト(後編)

80年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1980年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1980年代リスト(後編)

90年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』1990年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』1990年代リスト(後編)

2000年代の概要はこちら

『死ぬまでに観たい映画1001本』2000年代リスト(前編)

『死ぬまでに観たい映画1001本』2000年代リスト(後編)

2010年代の概要はこちら

2020年代の概要はこちら